精神障害のある親と暮らす子どもたちの「生きる」と「未来」を応援する研究者やNPO法人から成る団体です。

NPO法人ぷるすあるはが事務局機能を担い、本公式ページをぷるすあるはが運営するサイト「子ども情報ステーション」内に設置しています。

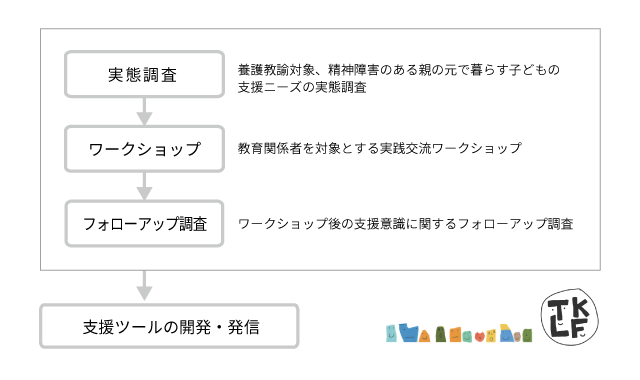

精神疾患のある親と暮らす子どもへの支援体制構築について、調査、検討と発表、ワークショップの実施、情報提供ツールの開発発信などを行っています。

以下の科学研究費補助金事業によるプロジェクトです。

研究代表者 長沼葉月(東京都立大学)

*

精神疾患の親を持つヤングケアラーへの自治体における支援体制構築に関する研究

基盤研究(C)24K05417

2024-

精神疾患のある親と暮らす学齢期の子と家族を支える多機関協働の基盤整備に関する研究

基盤研究(C)20K02263

2020-

精神障がいのある親と暮らす子どもへの「チーム学校」を基盤とした支援モデルの開発

基盤研究(C)16K04149

2016-2020

*

メンバー

長沼葉月(東京都立大学)、吉岡幸子(幸手看護専門学校)、土田幸子(鈴鹿医療科学大学・親&子どものサポートを考える会)、牛塲裕治(福井県立大学・親&子どものサポートを考える会)、上原美子(埼玉県立大学)、森田展彰(筑波大学)、田野中恭子(佛教大学)、柴生田 英香(八戸学院大学)、細尾ちあき(ぷるすあるは)、北野陽子(ぷるすあるは)

2026

全国自治体の子ども家庭センター/子育て支援主管課向けに、調査報告書と研究成果物(「権利から始まるリソースマップ」ほか)を郵送にて案内

2025

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

「精神疾患のある親と暮らす児童・思春期の子どもと親に対する支援体制整備状況に関する調査」

【調査概要】

2023年2月〜3月 にかけて、全国 1741 の市区町村を対象に、精神疾患のある親と暮らす児童・思春期の子どもと親に対する支援体制の整備状況を調査した。

調査は「人権を基盤とするアプローチ」の考え方に沿って組み立てた。具体的には事例を提示し、子どものどのような人権が保障されていないかをたずね、さらに子どもの人権を保障するための支援制度がどの程度整備されているかについて、権利の種別ごとにたずねた。

有効回答 212 か所(12.2%)。

メンタルヘルス面での課題を抱えた親の元で暮らす児童生徒の実態と支援ニーズに関するアンケート

【調査概要】

対象:埼玉県の全公立小中学校の養護教諭(※全小学校814校、中学校419校のうち2016年4月1日時点で休校中の小学校3校、中学校1校を除く、計1229校に調査票を送付)468 校から回収(回収率38.1%)。

【時期】

2016年10月~11月、方法:無記名式自己記入式質問紙調査(郵送回収法)

【調査項目】

精神障がいのある親と暮らす子どもの数はどれくらい?

精神障がいのある親と暮らす子どもへの養護教諭はどう向き合うか?

養護教諭はどのような支援を行っているの?

今後の課題・必要とされる支援

実際の精神障がいの ある親の元で暮らす子どもさんの生活実態について など

地域で暮らす精神障がい者が親となり、子育てをする機会は広がってきています。精神障害の親と暮らす子どもの割合は、ドイツ連邦共和国では13~19%、オーストラリアでは23.3%などと報告されています(田野中ら2015)。米国では18歳未満の子どもの親のうち12.8%に何らかの精神障害があるという推計もあります(Stambaughら2016)。日本の地域住民を対象とした調査ではその2.8%に精神障害のある親がいるという報告もあります(藤原・水木2012)。

精神障がいを抱えながら子育てをするには多くの苦労が伴い、結果的に不適切な養育や虐待に至ってしまうことがあります(松宮2008)。しかし精神保健福祉領域の支援者と児童福祉領域の支援者とでは、子育て支援に関する意識の差があるため、保護者や子どもへの早期の適切な支援に至りづらい現状が指摘されています(松宮ら2013)。多くの子どもは、十分な支援を受けないままどうすればいいのか分からない困惑状況の中で育ち、子ども自身が学校生活にうまく適応できなくなり二次的なメンタルヘルスの問題を抱えてしまったり、自分が十分に親をケアできないことや自分自身が健康であること等に強い罪悪感を抱えたりしますし、自殺のハイリスク群であるという指摘もあります(土田ら2013ab)。最近では、成人した元「子ども」への支援が徐々に広がってきました。また、出生時から、乳幼児健診等の母子保健の仕組を活用して親子への支援を工夫する取り組みもあります。ところが、子どもが小学校に入学してしまうと親子を一体的に見ることが難しくなってしまい、こうした課題を持つ子ども達への支援が見過ごされやすくなってきてしまいます。子どものネグレクト状態や欠席や遅刻の多さを心に留めた教員が話を聴いてみた結果、親に精神障害があり、日々の暮らしが大変だったり子ども自身が親や弟妹をサポートしていたりする実態がようやく把握されるようになるのです。

私たちはこうした子どもたちへの支援を行うために、養護教諭や担任教諭と連携した「チーム学校」としての支援モデルの展開ができないかを検討していきます。研究代表者が学校での相談業務を担当していた時には、常に学級担任や養護教諭が身近な支援者として子ども達と向き合い、安心して相談できる場を作る要となっていました。まずは学校で、一人一人の子どもと安心して話し合う基盤を整えること、そして保護者との関係を支えること、さらに校内支援体制を組んだり、地域の関連機関と連携して、本人も家族も少しでも安心して暮らせるようにする体制を整えていくことを目標にしています。

そこでまずは埼玉県内の全公立小学校・中学校の養護教諭を対象に精神障害のある親と暮らす子どもに関する調査を行いました。その結果を踏まえて、ワークショップと、フォローアップ調査を行いました。

今後は、これまでの研究実践内容をふまえて

などに取り組んでいけたらと考えています。

【文献】

松宮 透高(2008)被虐待児童事例にみる親のメンタルヘルス問題とその支援課題: 児童養護施設入所児童の調査を通して. 川崎医療福祉学会誌18(1), 97-108

松宮透高, 八重樫牧子(2013)メンタルヘルス問題のある親による虐待事例に対する相談援助職の認識: 児童福祉と精神保健福祉における差異を焦点として.社会福祉学53(4), 123-136

土田幸子(2013a)「統合失調症を持つ親」の子ども支援について,精神看護16(5), 54-58

土田幸子(2013b)親が精神障がいである子どもたちへの生育支援,精神科臨床サービス13(3), 337-340

田野中 恭子, 土田 幸子, 遠藤 淑美(2015)ドイツにおける精神に障害のある親をもつ子どもへの支援. 佛教大学保健医療技術学部論集9, 71-83

藤原武男、水木理恵(2012)子ども時代の逆境体験は精神障害を引き起こすか? 日本社会精神医学会雑誌21(4), 526-534

Stambaugh LF, Forman-Hoffman V, Williams J, Pemberton MR, Ringeisen H, Hedden SL, Bose J.(2017) Prevalence of serious mental illness among parents in the United States: results from the National Survey of Drug Use and Health, 2008-2014. Ann Epidemiol. 27(3):222-224. doi: 10.1016/j.annepidem.2016.12.005. Epub 2016 Dec 22.