精神障がいのある親と、その子ども、家族をささえるサービスをまとめました

養護教諭を対象とした調査*でよせられた「支援ニーズ」をもとにしています。

おもに、子どもや家族の支援にかかわっている方、サービスの調整を行なう方へ向けたページです。

支援者の方へのお願い

自治体によってサービスの提供内容や、利用条件がことなっていたりします。サービスが使えるかどうか確認して、見通しをもってから、情報提供を検討ください。申請窓口への同行や、書類の記入サポートなど、いっしょに取り組んでくださるととても心強いです。

親ごさん、お子さんといっしょに見られて、希望することにチェックをできるシートができました。

ページでは子どもと親の暮らしをささえる仕組みも紹介しています。

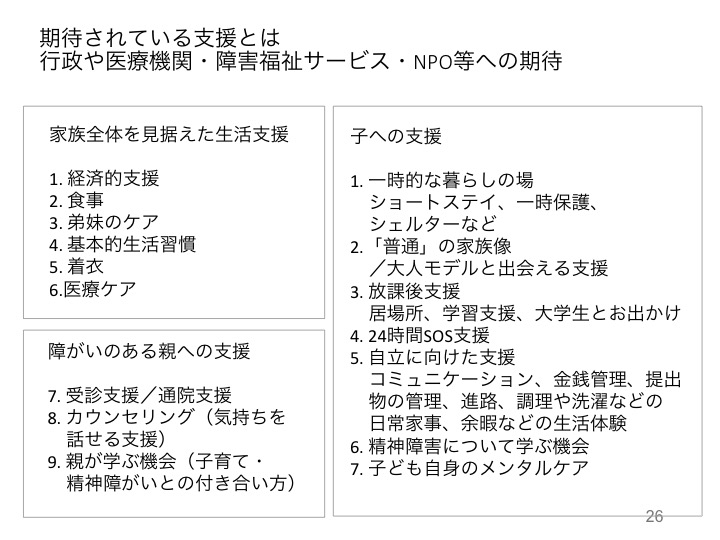

家族全体を見すえた生活支援、障がいのある親への支援

1 経済的に苦しい状態への支援

生活保護制度<窓口は市町村役場>

- 収入が「最低生活費」に満たない場合に、その差額を補てんする形で受けることができます。

- 働いていても受給することができます。

》生活保護制度|厚生労働省のページ

》知っていますか?生活保護のこと〜生活保護制度の正しい理解と活用のために〜|生活保護に関する日本弁護士連合会のパンフレット)

》生活保護制度申請ガイド|認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい)

》路上からもできるわたしの生活保護申請ガイド2017年版|ホームレス総合相談ネットワーク(120ページにおよぶ、とてもくわしいガイドです。「福祉事務所で申請するときこう言われたらこう言おう」など実践[じっせい]的な内容もあります。)

生活困窮[こんきゅう]者 自立支援制度<窓口は市町村役場>

- 生活に困っている時に、就労や家計管理のやり方についての相談を受け付けています。

- 就労準備支援、就労訓練、一時生活支援、といった任意事業もあります。

- 住宅確保給付金制度や、子どもの学習・生活支援事業もあります。

》生活困窮者自立支援制度とは|困窮者支援情報共有サイト

》全国の自立相談支援機関・窓口一覧

生活福祉資金の貸付-社会福祉法

- 市町村の社会福祉協議会で提供している公的な貸付事業です。

- 総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があります。それぞれ対象条件が異なります。

- 貸付なので返済の手続きがあったり、連帯保証人を立てることが必要ですが、保証人がいなくても申請は可能です(利子が異なる)。

- 総合支援資金は、生活困窮者自立支援制度と連動しているので、まずは<市町村>に相談します。その他のものは<社会福祉協議会>に直接相談です。

- 基本的に返済計画までふくめて福祉的に丁寧な相談体制があり、単なるお金の貸付だけではない生活相談・生活体制再構築の意味合いがあります。

》生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります|政府広報オンライン

そのほかの家族への経済的手当

- 児童手当

- 児童扶養手当

- 特別児童扶養手当:障害をもつ子どもを養育している親への手当

- 障害児福祉手当:重度の障害をもつ子どもを養育している親への手当

- 障害年金:障害のある大人への年金

2 家事の日常生活(食事・家事)の支援

家族の食事を支える支援

- 食事に特化した国の制度はありません。

- 食事に事欠く状況=低所得と考えられ、生活保護の対象となります。

- 食事が作れない状況に対しては、家事援助で対応します。

自治体独自の制度

- こども宅食、配食サービス、自宅での食事作り支援等。

民間団体による/連動した取り組み

- フードパントリー:フードバンクと社会福祉協議会やNPOなどが協力して、必要な世帯へ食材を配布する取り組みを行っています。

- こども食堂や地域食堂(食堂型、テイクアウト弁当型がある)で食事を提供している団体があります。頻度や内容はさまざまです。

家族の日常生活(家事)を支える

養育支援訪問事業

- 養育支援が特に必要であると判断した家庭へ、保健師・助産師・保育士などが訪問して子育てのアドバイスや相談にのります。

- 育児・家事援助については、子育てOB、ヘルパー等が実施します。

- 2024年度より専門職派遣型に特化されました。

子育て世帯訪問支援事業

- 令和6年4月より創設、子育てに関する情報の提供と、家事や養育にかんする援助、その他の必要な支援を行います。

- 支援の対象を限定せず、虐待事案にいたってしまう前段階で必要な家庭を支えるという趣旨で、広く提供が可能です。

ひとり親家庭等日常生活支援事業(母子及び父子. 並びに寡婦福祉法第 17 条)

- ひとり親家庭で疾病[しっぺい]や生活の激変などにより一時的に支援が必要になった場合に一時的なヘルパー派遣[はけん]を行う事業です。

自治体独自のサービスによる家事支援・子育て支援<窓口は市町村役場>

子育て中の家庭に対するヘルパー支援制度を設けている自治体があります。

対象者・利用上限・利用条件等自治体により格差が大きいです。

自治体独自の育児支援ヘルパー派遣等

基本的には学齢期は対象外ですが、自治体によっては小学生くらいまで派遣の対象とされていることがあります(さいたま市等 》さいたま市の該当事業のページ)

*

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

育児の援助を受けたい人と、援助を行いたい人とをつなぐ事業です。

小学生くらいまでの子どもを一時的に預かってもらったり、保育園の送迎などを手伝ってもらえます。弟妹の世話の負担をへらせるかもしれません。

》パンフレット|厚生労働省

障害者総合支援法による「居宅介護(家事援助が中心の場合)」

<基幹相談支援センター、指定相談支援事業所に相談>

- 訪問介護員(ホームヘルパー)が家事援助を行います。親に障害がある場合、養育支援も提供可能です。

- 自分のことができる家族の家事を行う制度ではありませんが、ヤングケアラー等への支援のためにも活用可能です。

介護保険法における生活援助(家事援助) <地域包括支援センターに相談>

- 訪問介護員(ホームヘルパー)が家事援助を行います。

- 基本的には独居の要介護高齢者を主対象として想定されていますが、家族に疾病や障害があったり、ヤングケアラー等の場合に活用可能です。

※どちらも一定の障害・介護状況にあわせて利用上限があり、支援計画を立てて、市町村の決裁[けっさい]が通ってからサービス開始となるため、手続きに一定の時間がかかります。

障害者総合支援法で使えるサービスについて

(WAM NET(ワムネット)のサイトで説明されています)

外出を支援するサービス。

外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。(親の通院の付き添いを子どもが行なっているような場合、親へのサービス導入の可能性を考えます)

身体介護、家事援助など。

ここでいう家事援助とは障害者本人の日常の家事だけではなく、育児にかかる支援も含まれます。

その根拠として以下の厚生労働省の通知があります。

》障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる 「育児支援」について

親が障害によって家事や付き添いが困難であり、子どもが一人では対応できない、かつ、他の家族等による支援が受けられない場合、個々の親、子ども、 家族等の状況を勘案し、必要に応じて、「居宅介護(家事援助)」又は 「重度訪問介護」の対象範囲で親が、本来家庭内で行うべき養育を代替する。(その対象範囲に含まれるものについて、これまでの事例がQ&Aで示されています。)

※「行動援護や居宅介護などの、障害者福祉サービスを利用するためには、「計画相談」を利用する必要があります。

これは、介護保険制度では介護を必要とする方がケアマネジャーさんに相談しながらケアプランを作成してもらい、それに基づいてサービスが提供されるのと同じ仕組みです。

つまり「相談支援専門員」さんが相談に応じながらそれぞれのご家庭に最適なサービスプランを作成し、それに基づいて実際のサービスを提供する仕組みになっているのです。制度やサービスのことがよくわからなくても、まずは相談支援専門員さんに会って話を聞くことで、お住いの地域の様々な情報をもらえます。

最寄りの相談支援専門員さんに出会うには、市町村役所の障害福祉課にご相談いただくか、障害者の「相談支援事業所」にご相談ください(地域によって名称が異なることがあります)。

3 医療的なケア

市区町村の保健師によるアウトリーチ

- 受診支援等、市町村の保健師が丁寧な家庭訪問を積み重ねて、信頼関係を築き、必要な医療につなげていることが実情です(年単位)。

精神障害者アウトリーチ事業(精神障害者地域生活支援広域調整等事業)等

- 未治療、あるいは治療中断してしまったケースへ家庭訪問し、必要な支援につなげる制度です。

- 「精神障害にも対応した地域包括支援システム」の整備の一環として推進されているが、実施率は高くありません(全都道府県の3割程度で、市町村単位ではもっと低い)。

無料低額診療事業(健康保険に未加入の場合の受診支援制度 )

- 一定の条件に当てはまる生計困難者が、緊急的に医療を受けることができるように支援する制度です。

- その他、自治体によっては、保険料未納の場合の短期保険証の仕組みなどもあります。

4 子育ての仕方を学ぶための支援

親子関係形成支援事業(児童福祉法第6条三㉑)

- 2024年4月~実施。親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童とその保護者に対し、その児童の心身の発達の状況などに応じた情報の提供、相談、助言その他の必要な支援を行います。

- 要保護・要支援児童の親や特定妊婦に対して、子どもの発達に応じたペアレントトレーニング等を行います。

- 厚生労働省研究班による「ペアレントプログラム」、トリプルP、CARE、PCIT、ポジティブ・ディシプリン、Nobody’s Perfect、コモンセンスペアレンティング、等と多様なプログラムが開発されており、それぞれ効果検証もされています。

子育て短期支援事業(子どもショートステイ)

- これまでは親子分離によるレスパイトとして位置づけられていたが、児童福祉法の改正により、親と子どもがともに入所施設に滞在して、子育てを学ぶ機会を提供することが可能になりました。

次のような支援のニーズもあります

- 子育てについての気持ちを話す機会

- 自身の疾患や障害について学ぶ支援

- 親自身のメンタルヘルスケア

子への支援

5 一時的に親とはなれて暮らせる場・機会

子育て短期支援事業(子どもショートステイ)児童福祉法第6条三③

<市町村の子育て支援担当に相談>

- 保護者の疾病その他の理由で、家庭で養育を受けることが一時的に困難になった児童について、児童養護施設、乳児院等に入所させたり、里親等に委託することで、必要な保護や支援を行う事業です。

- 改正法では「保護者の育児放棄や過干渉等により、子ども自身が一時的に保護者をはなれることを希望する際の受け入れ施設の創設」も位置付けられています。

》子育て短期支援事業(短期入所生活援助(ショートステイ)事業/夜間養護等(トワイライトステイ)事業) 内閣府のページ

》ショートステイ事業(子育て短期支援事業) 厚労省の事業実施要綱

子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)同法第6条三⑭

- 市民の互助[ごじょ]的な活動による子育て支援、マッチングです。

- 提供する内容は、児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴って行うものを含む)を行う、児童がスムーズに外出することができるようその移動を支援する、といったことが規定されています。

- 実際の提供内容は自治体によってまちまちです。宿泊まで提供しているところは多くありません。

児童相談所による「措置」

- 虐待・養育困難や非行等により、児童相談所に「措置」として「一時保護」されることはあります。緊急対応として利用可能です。

- 基本的に「措置」なので子どもや親の任意で入所・退所ができるものではありません。

- 長期的な分離養育が必要な場合は、乳児院や児童養護施設、里親委託へ。

子どもシェルター

- 不適切な養育などから子ども自身(20代も含む)が身を守るための緊急の宿泊先。

- 弁護士がついて、子どもの安全と権利を守る支援も行います。

- 児童福祉法上の「児童自立生活援助事業」に位置づけられました。

- こども家庭庁では「こども若者シェルター・相談支援事業」を2025年度より創設予定です。

そのほかの家庭外の養育の場所

乳児院、児童養護施設、里親/ファミリーホーム

自立援助ホーム

児童育成支援拠点事業(2024年より)

- 家庭や学校に居場所のない子どもに対し、生活習慣の形成や食事の提供、学習支援、進路相談等を包括的に提供する事業です

6 放課後/休日の時間をすごす支援

学童保育(放課後児童クラブ)

- いわゆる学童保育クラブ(人数がふえて、受け入れに課題が起きています…)

》放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)|こども家庭庁

文部科学省と連携した「放課後児童対策パッケージ2025」を策定されています

*

放課後子ども教室

- 小学校や中学校で、地域人材を活用した様々な活動を実施しています。

- 地域により提供内容はかなり異なります。校庭開放のみの場合もあれば、補習、音楽、スポーツ、昔遊びなど、多彩です。

*

課外活動/学校内補習指導

- 学校の部活動に参加できる子どもにとっては「逃げ場」になります。費用の課題があります。

*

放課後等デイサービス(児童福祉法第6条の2の2第4項)

- 障害のある子どもが、放課後や長期休みの期間中に通える場所です。送迎付きのことも多いです。

7 子どもの学習支援・外出支援・居場所支援ほか

子どもの学習・生活支援事業

- 生活困窮者自立支援事業や、ひとり親家庭支援事業として、多くの自治体で実施されています。

- 勉強会だけでなく、食事や遊びなど、生活支援・居場所的な機能を備えていることもあります。

- 民間のフリースペース・フリースクール

- 児童館、児童センター

- プレイパーク、冒険遊び場

- 民間団体による活動

次のような支援のニーズもあります

- 子ども自身のメンタルケア、罪悪感の緩和

- 24時間SOSを出せる機会、支援

- 自立に向けた支援

- 子どもが必要な情報を得る機会

TKLF 長沼葉月(精神保健福祉士)

*調査

科学研究費補助金(基盤研究(C)研究課題番号16K04149研究代表者長沼葉月(首都大学東京))により、埼玉県の全公立小中学校の養護教諭を対象として行った調査「メンタルヘルス面での課題を抱えた親の元で暮らす児童生徒の実態と支援ニーズに関するアンケート」。

このページの内容は、この調査研究を基盤としている「精神障害のある親と暮らす子どもへのチーム学校を基盤とした支援モデルの開発研究会(TKLF)」が、2018年8月9日に行なった、ワークショップの資料の引用です。

関連リンク

》TKLFのページへ

調査結果も掲載しています