第2回、学校への絵本寄贈でいただいたフィードバックを紹介するコラムです。(公募・2023年5月にお届け・7月にフィードバック回収)

お忙しい中でフィードバックを寄せてくださったみなさま、ありがとうございました。

1 内訳と回答の要約

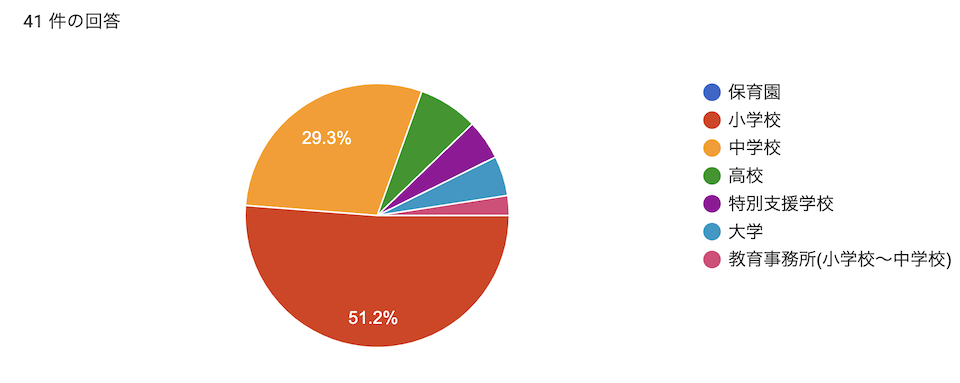

学校の内訳

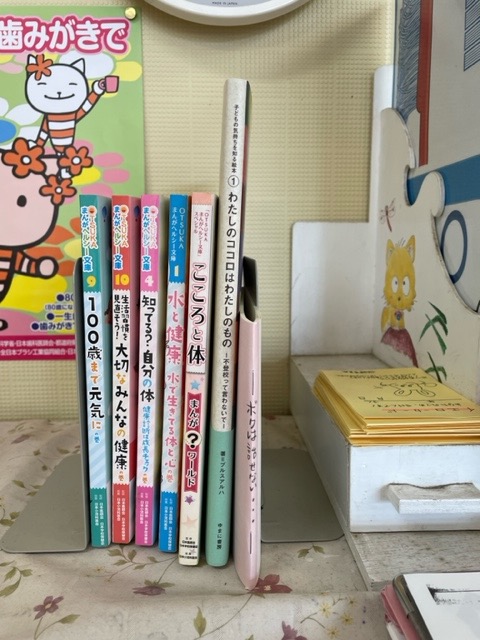

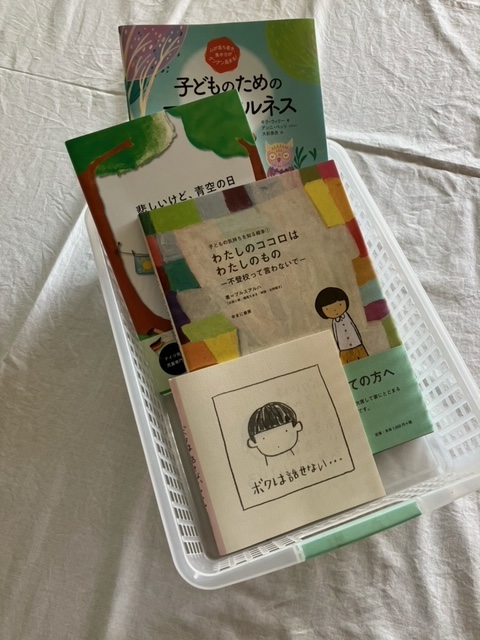

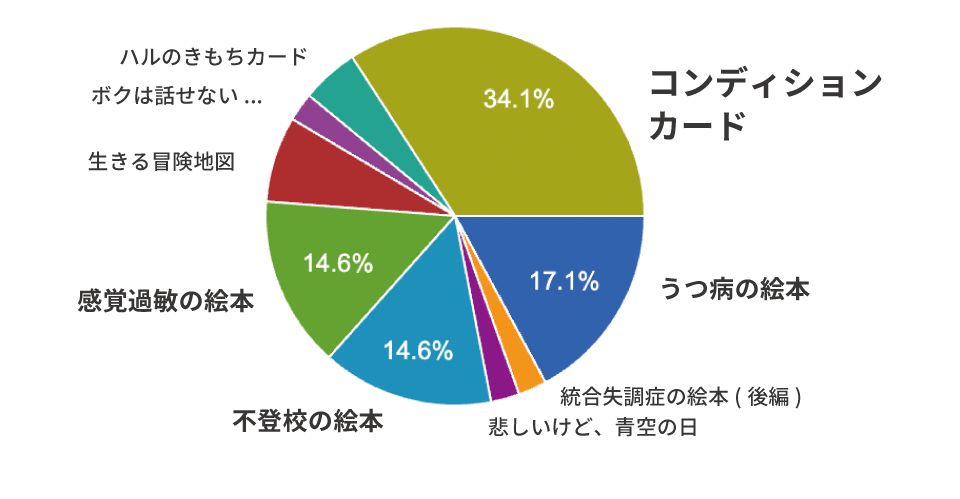

イチオシの絵本やアイテム

1. 全体のフィードバックのポイント

寄贈された絵本やカードは、保健室・相談室・図書室などで自由に閲覧できる形 で活用されることが多く、子どもたちが気軽に手に取ることができる環境が整えられました。

また、相談や面談の場面でのコミュニケーションツール としても活用され、特に感情を言葉にするのが難しい子どもにとって役立ったという声が多く寄せられました。

先生方で共有してくださる例もありました。

一方で、「絵本の文字量、漢字が多く、低学年や学力に不安のある生徒には読みづらい」「高校生向けのコンテンツが少ない」といった意見もあり、より幅広い年齢層に適した内容やデザインの工夫が求められています。

紹介のタイミングが慎重になるというコメント(特に病名がタイトルに含まれる絵本)もありました。

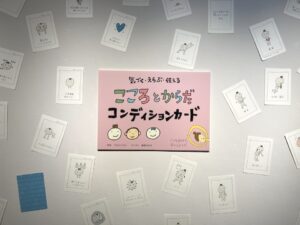

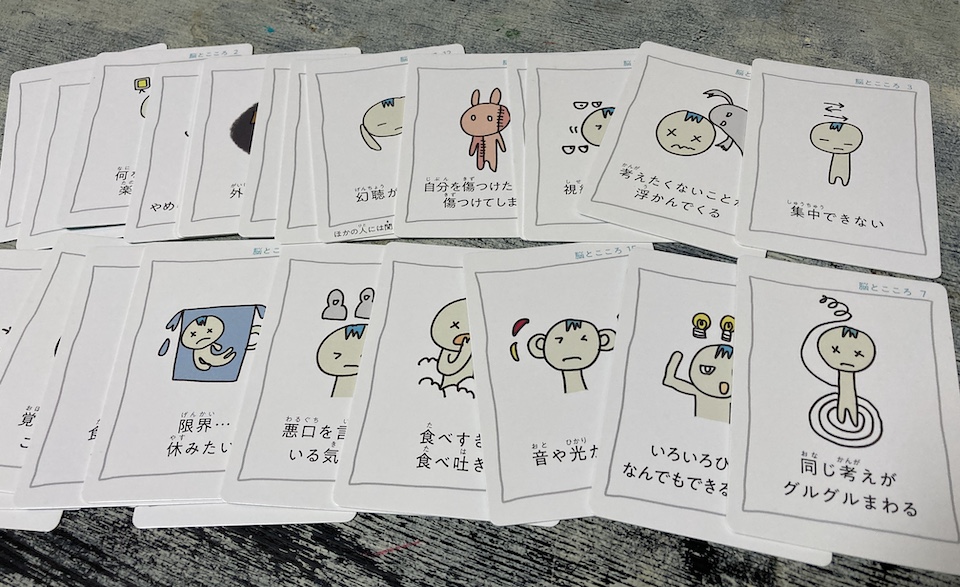

絵本アイテム別では、『こころとからだ コンディションカード』についての言及がたくさんありました。カードを使ってよかった声が多くうれしいです。

2. 学校ごとの活用例

【大学・高校】

- 保健室に置かれ、来室した生徒が自然とカードを手に取り、気持ちを表現する場に

- 精神的に不安定な生徒のケアに活用し、自己理解や気持ちの整理を促すツールとして活用

- 看護学やグリーフケアの授業で使用し、学生が子どもの気持ちを体感的に学ぶ機会に

【特別支援学校】

- 1対1の場面で使用し、気持ちを表すツールとして活用

- 精神疾患のある親を持つ生徒に渡し、理解を深める機会に(個別の使用場面)

【小学校・中学校】

- 保健室や相談室 に置き、自由に閲覧できるようにすることで、気持ちを整理するきっかけに

- スクールカウンセリングや面談 で使用し、会話のきっかけや感情の表出をサポート

- 図書室の蔵書として登録 し、保健室との連携を取りながら活用

- 保護者への紹介 や、教職員の学習教材としても使用

3. 活用の際に慎重になったポイント

対象の年齢や読解力に配慮が必要

- 文字量が多い絵本は、低学年の児童や学力に不安のある生徒には読みにくい

「ふりがなが少ない」「レイアウトが詰まっている」などの意見も

内容やテーマによる配慮が必要

- 「親の病気」などデリケートなテーマの絵本は、子どもに紹介するタイミングを慎重に考える必要がある

- 「直接手渡すのではなく、保健室にそっと置いておく方がよい」との声も

学校環境による活用のばらつき

- 図書室や保健室の本棚に置いても、積極的に手に取る生徒が少ない場合がある

相談室では活用されやすいが、教室ではなじみにくい場面もある

高校生向けのコンテンツが少なく、活用の幅がせばまることも

2 実際の活用シーンと使うのが難しい点について(回答)

以下いただいた声、原文のままです(特定の生徒さんをイメージできるような具体的記述は一部はずしました)。

Q1

絵本/アイテムはどのように使われましたか?

子どもたちの反応はどうでしたか?

/使うのが難しいと感じた点、注意点などについて教えてください

【大学】

・グリーフケアの演習授業における「子どもの喪失」テーマ回にて、学生に紹介・回覧しました。子どもたちが経験する喪失の多様性と個別性について、具体的かつ体感的に学びとるものがあったようです。

・看護学科の低学年での授業で紹介・養護教諭の研修時に他の担当者経由で展示予定・ほか後期の授業で活用予定

【高校】

・こころとからだコンディションカードを保健室に置いています。本当は私のいる支援室で使う予定でしたが、養護教諭に見せたところ知らない間に保健室のものになっていました。

ファイルに入れてただ置いてあるだけなのですが、保健室に来る子どもたちが「今日はこれだよ」などと言いながら見ているようです。

/以前、冒険地図の絵本を購入しました。内容はとても好きなのですが、文字情報が多いので、レイアウトも文字ももう少しすっきりしていたら読みやすかったなと思います。私自身が読みにくいものが苦手なので、活用できておりません。イラストも文字もとても好きですが、この本だけはもったいないと思います。

・絵本は学校の先生が閲覧後、学校の図書館に置いていただきました。アイテムは養護教諭に紹介したり、自分が子どもとの面談で活躍してます。

/高校生が対象なので、高校生向けの絵本があると使いやすいです。

・精神的に不安定になった生徒の保健室来室時に使用しました。自分の状態をうまく言葉で表現できなかった生徒が、カードを使うことで、自分の中にこんなにたくさんの感情があったことに気づき、驚いていました。自分の状態を理解し、自然と1人で気持ちを整理して、元気を出すことができました。

【特別支援学校】

・精神疾患のある母親と暮らしている生徒に渡して説明しました。

・休み時間に1対1で使用。よくとりくめていた。

【教育事務所(小学校~中学校)】

・担当医や保健師に相談してから、保護者に絵本を紹介した。似ている症状の描写があるページでは涙が頬を伝わったが、お話の最後まで静かに聞いてくれた。本人や家庭の置かれている状況の理解を深めてもらうため、通っている学校の校長先生や担任の先生にもこの本を読んでもらった。事務所内のワーカーや指導主事にも紹介した。

【中学校】

・保健室のテーブルに置いて生徒に自由に見てもらっています。ふーん、という感想が大部分です。コンディションカードは相談室で気持ちを聞く面接で私の役に立っています。

/「わたしのココロはわたしのもの」は中学校ではちょっと難しいのかな。

・保健室において、自由にみられるようにしています。教員含め手に取り、おもしろいねぇと読んでいます。独特の個性のあるイラストがまたいいねぇと反応も良いです。

・保健室に置いてあります。よく保健室に来る生徒に新しい本が入ったとお勧めしたら、喜んで読んでいました。

・保健室に展示して、来室した子が自由に読めるようにしました。興味深そうに読んでいる子がいました。

/一部の漢字にしかルビがないので、もう少し多めにあったほうが小学校低学年でも読みやすいのかなと思いました。

・保健室に置いて自由に手に取ってもらったり、個別に養護教諭から本をおすすめして読んでもらったりしました。親のサポートをしている子がいることや、発達障害について興味を持つ機会になり、当事者の子にとっては気持ちを言語化するきっかけになったと思います。

/子どもが家族の病気の名前を知らないことも多いので、子どもが家族の状態について話してくれなければ本につながりにくいこと。

・保健室に置いている。来室する生徒がよく手に取り、読んでいます。

・保健室に設置・教育相談部会での紹介・職員への貸し出し

/保健室の本棚の本を読む生徒が元々、あまりいないため、なかなか生徒の目に触れる、注目する機会がない状況です。教育相談部会で家庭の事情等の情報が上がっていても、保健室で直接聞いた話でないと、生徒に直接進めるのも難しく、生徒に紹介するタイミングが難しいと感じます。

・図書室に置く/子どもたちのフォロー

・職員に対する紹介と、相談室の本棚への設置。相談に来た保護者や生徒がじっくり読んでいました。

・絵本は相談員、支援員など、教職員の学習用として。コンディションカードは相談室内の共有テーブルに置き、誰でも見られるようにしていて「今日の気分はこれとこれとこれ」など生徒のほうから提示してくれています。/カードの一覧表を望む声が早くからありました。

・こどもに伝えたいことを人からの言葉ではなく、絵本から伝えていただいたので、普段とは違った捉え方をしてくれたと思います。/子どもや保護者に出すタイミングを計る必要があります。タイミングを間違うと信頼関係まで壊れてしまいかねないので、その点かなり慎重にしています。

・一人15分設定の面談の中でコンディションカードを使用しました。短い時間の中でも必要な情報を聴くことができ、その後の面談への継続にもつながりました。カードだと答えやすいようです

【小学校】

・図書館の蔵書にしました。

・現在、図書室に登録して保健室に貸出する想定で手続き中です。子どもたちにはまだ見せられていませんが、先生たちは興味津々ではやく手続きが終わらないか待っていてくださいます。/寄贈プログラムについて、学校はウェルカムでしたが教育委員会の確認や対応が遅くてちゃんと活用報告ができずすみません。

・書籍は図書室に所蔵・閲覧。誰でも自由に手に取れるようにしています。/目立ちすぎず(手に取りにくくなく)でも、そこに本が常にあること、本があることを知ってもらえるように注意しています。

・相談室へ設置/全ての子どもに向けての本には思えなかったので、図書室ではなく相談室せ設置となりました

・こころとからだのコンディションカードで場面緘黙のこどもとコミュニケーションが可能になっています。最初はただ 相談室に置いていたのですが、イラストが気になったのか、絵を真似て、自身で書いたりもして、楽しめているようです。

・校内教育支援室で保護者の方々が本をよく手にとって読んでおられました。また、コンディションカードは、子と一緒に今日の気持ちを話す時に使いました。普段スラスラと言葉が出てこない子どもが、カードの気持ちの有無を、「これではない!」と減らしていくうちに、選んだカードの理由をお話しやすくなるようで、とても役立ちました。ありがとうございました。

・児童との面談の時に絵本を見ながら対話して、気持ちを聞き出すことができた。

・スクールカウンセリングの面接の中で、こころとからだのコンディションカードを使わせていただきました。来室した子どもが今の自分に当てはまるもの、当てはまらないものに分けていく中で、どんなときに、あるいはどんなところで当てはまるのか、こちらから質問をしていくことで、子どもの詳しい状況を知ることができました。すでに信頼関係が作れている子どもたちでしたので、子どもたちも自分のことを伝えたい、知ってほしいという気持ちで取り組んでくれたように思われます。カードを使って状況を共有できたことで、さらに信頼関係が増したように感じています。カウンセリングにはいつもカードを持参して、いつでも使えるようにしています。今後は学校毎にカードを常備できたら、と考えています。

/難しいというわけではありませんが、絵本等を紹介するタイミングは慎重になります。

・スクールカウンセラーが、子どもたちとの面談の時に、コンディションカードを使っていました。子どもたちの本当の気持ちを知るのに大変役立ちました。

/ボクのせいかも・・・の絵本については、子どもが読む機会がありませんでしたが、必要なときにそばにある環境を整えることができた点は良かったです

・先生方に回覧した。保健室で子どもにすすめた。/伝えたいことをたくさん書いてあるので仕方がないと思うのですが、字が多いので悩んでいる子や学力低位の子、低学年の子には読みづらいようでした。

・「生きる冒険地図」管理できる範囲内でテーブル置きや壁のディスプレイにしました。子どもたち各々のタイミングで手に取っていました。気になっていた子が、廊下に置いた本を何度も見にきていました。

/「ぼくのせいかも・・・」「悲しいけど青空の日」は対象者に読ませたいが、個になるタイミングがなかなか難しい。

・保健室で、来室児童の問診の際に使いました。ゆるっとしたイラストが、興味をひいていました。

・コンディションカードをかごに入れて、保健室の机に置いていた。/カードに番号が書いてあり、こだわりがある子は番号順に並べたがってしかたない。

・保健室の本棚に置いて、自由にみることができるようにしています。

・保健室での閲覧等。

・絵本は保健室に置いてもらいました。絵本の状況に近い児童がよく保健室に来て本を手に取るとのことでしたので。読んだかどうかは未確認です。また、不登校支援をされている教員に、不登校の気持ちを書いた絵本をお勧めしました。気持ちのカードは、相談室での面談時に選んでもらい話のきっかけになっています。

・保健室登校の児童に。特に大きな反応は無かったですが、無言でゆっくりページをめくっていました。自分の思い・考えを話し始める児童もいました。

・コンディションカードについて、保健室への来室者に使用しました。特に低学年児童など、自分の言葉で自分の気持ちを言い表すことが難しいため、とても役立ちました。

・保健室に、図書として置いています。休養している児童や保健室登校の児童が手に取り、読んでいる様子がありました。ゆるっと子育て応援ブックは、相談室の外に掲示し、保護者や地域の方も自由に読めるようにしています。/絵本が文字が多く、低学年の児童はあまり手にとりづらいようです。

・保健室に来室する子へ、コンディションカードを利用して、今の気持ちの棚卸をしました。子どもは自分の気持ちを絵にしてくれていて選びやすかったといっていました。/生きる冒険地図が個人的には好きなのですが、まだ必要な子の対応をしていないので、その時にどんな反応をしてくれるか楽しみです。

・保健室で使ってもらています。(保健室の先生から、直接、このアンケートに答えてもらっています。)/絵本の内容はとてもいいのですが、ーお父さんはアルコール依存症ーというサブタイトルが絵本の表紙になっているので、小学生くらいの子どもに提示して、いっしょに読みましょう、と、なかなか言いにくいです。そのことで困っている子どもに、病気について正確に理解していって欲しいけれど、子どもの立場からすると、親のことを決めつけられているようで抵抗感があるかなぁ、とも考えたりしました。そっと置いておいて、自分から手に取って読める環境づくりをしています。

3 わたしのイチオシ

Q2

イチオシの絵本/アイテムとシーンを教えてください

好き/印象に残った/子どもに伝えたい、などポジティブな感想をもった《絵本/アイテム》、中でも特にイチオシの《シーン/ページ番号/ことば/イラスト/カードなど》を教えてください

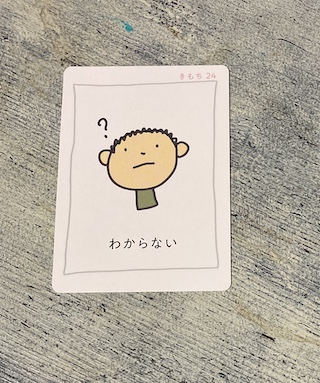

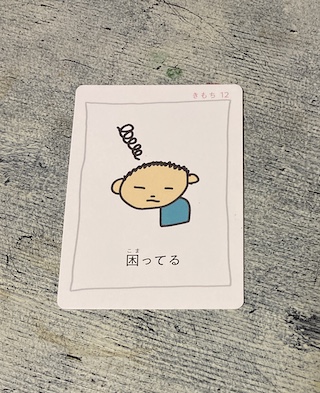

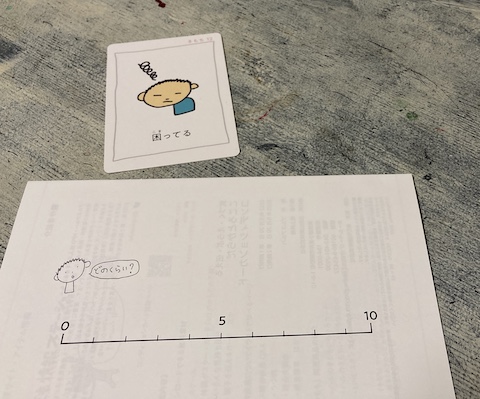

コンディションカードのイチオシ

具体的なカード名がでてきたのはこちらの4枚です。

裏面の目盛という推しポイントも。

マイナス/ネガティブなカード、

「脳とこころカード」。

そしてイラストやカード全体という声が複数ありました。

絵本のイチオシ

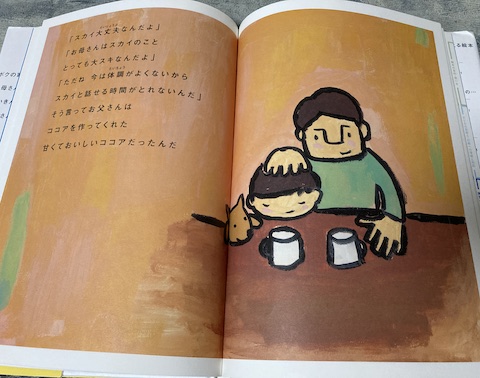

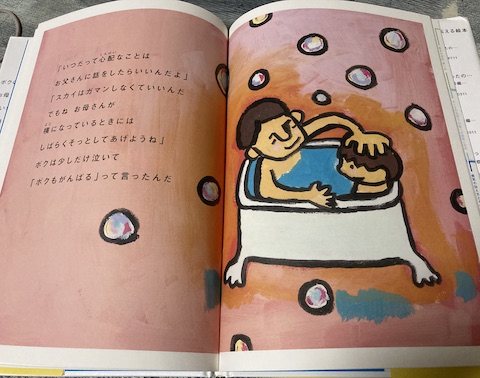

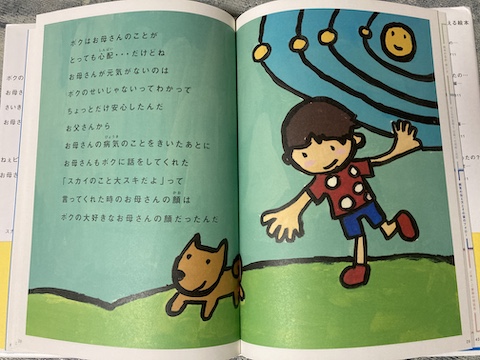

『ボクのせいかも…ーお母さんがうつ病になったのー』から

スカイ(主人公)のせいではないよの言葉と、病気のことを伝えてからの後半のシーンがあがっていました。

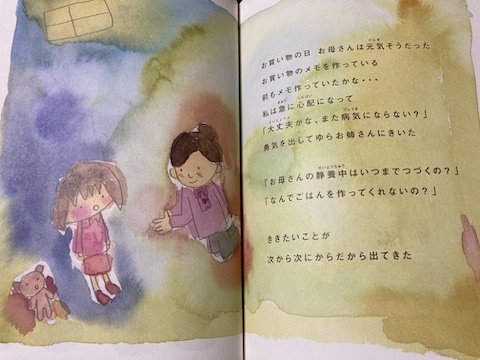

『お母さんは静養中ー統合失調症になったの・後編』から

主人公ホロが、毎週訪問にきてくれるゆらお姉さんへ質問をするシーン。

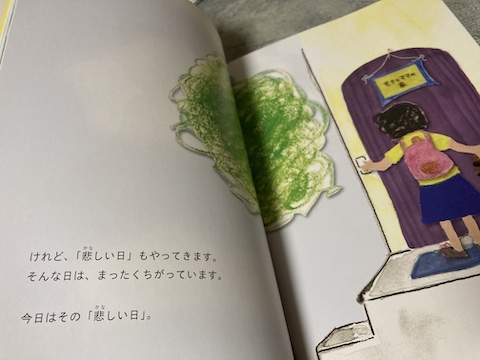

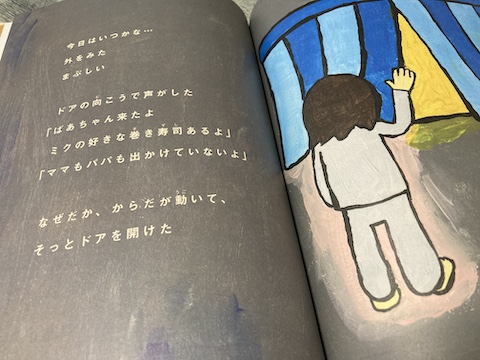

『悲しいけど、青空の日』から

悲しい日、のページ。

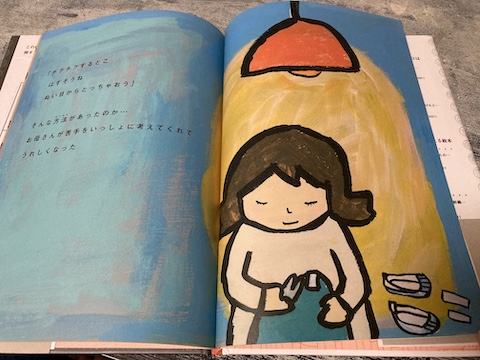

『わたしのココロはわたしのものー不登校って言わないで』から

おばあちゃんが登場するページ。

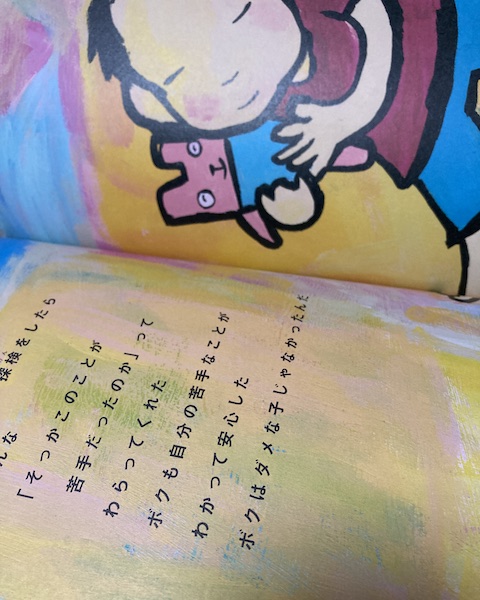

『発達凸凹なボクの世界ー感覚過敏を探検するー』から

感覚過敏の探検、チクチクするところを探してとっちゃうシーン。

「ボクはダメな子じゃなかったんだ!」

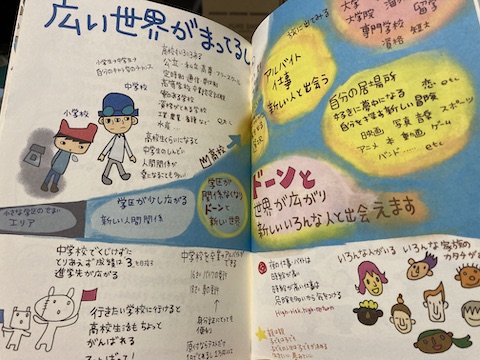

『生きる冒険地図』から広い世界のページ。

『ボクは話せない…』『ハルのきもちいろいろカード』もありました。

フィードバックいただいたみなさまありがとうございました。

ひきつづきご活用いただけたら幸いです。

長文をお読みいただきありがとうございました。活用の際の参考になれば幸いです。

》70カ所の学校等への絵本寄贈を行いました

お申し込み動機や、絵本・アイテム毎の希望数などをまとめています