メンタルクリニック、精神科の病院や診療所での、患者さんの子育て支援、親が精神疾患をかかえている子どもへの支援について考えるコラムです。相談機関などでも活用できます。

スタッフ体制、診療体制によっても、できること、むずかしいこと、幅があると思いますが、とりいれられそうなことがあれば、試していただけたらと思います。

更新:2025年6月

待ち合い・待ち時間の工夫

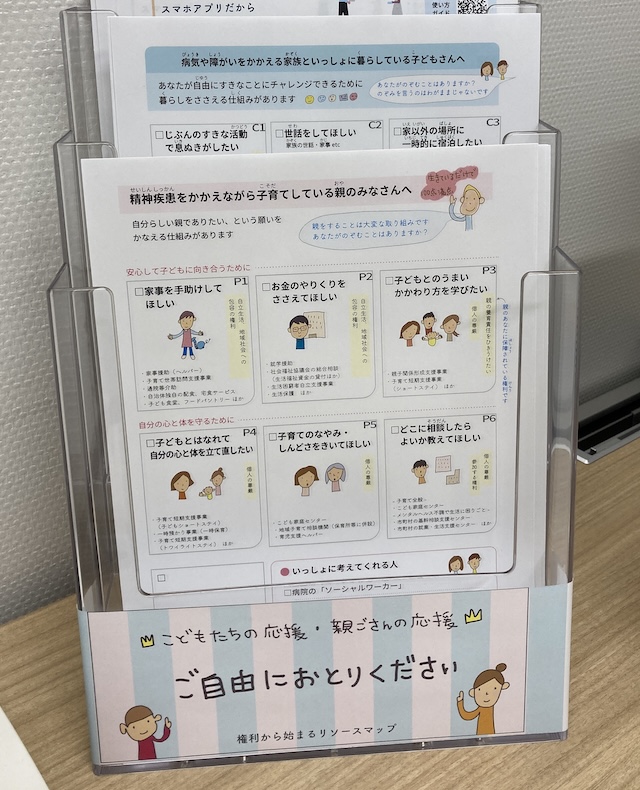

1 地域の子育て支援に関する情報を集め、待ち合いなどに置く

役所(支援課・子育て支援課など)、保健センター、保健所には、いろんなパンフレットが置いてあるので、子育て関連のものをとってきておきます。そのほか、地域の子育て支援情報を収集。

例)さいたま市なら「子育て支援ブック」

神戸市なら、コープこうべ「みんなで子育て」、「神戸新聞子育てクラブ」など

最近では、子育て支援サイト・アプリも充実してきています。

「精神疾患を抱えながら子育てしている親のグループ」が少しずつですが、立ち上がっていますので、そういった情報ももっておけるとよいです。オンラインで参加できるものもあります。

2 子ども・子育て関連の書籍やグッズなどを待ち合いに置く

- 子ども支援の書籍や絵本(ページの最後にリストあり)

- 子どもも読める時間をつぶせる書籍やマンガやグッズ

例)知恵の輪、ルービックキューブなど音のならないもの

カウンターにお絵かき用の紙と色鉛筆など - 家事の手抜き本 など

待合の一角に、広くなくていいので、プレイマット(百均にもある)をしいたキッズコーナーがあると、乳幼児をちょっと寝かせるにも役立ちます。

(大阪・三家クリニックの待ち合いの風景)

3 子ども連れの診察/来所時には、コメディカルや受付スタッフなど、誰か声をかける、待ち時間を工夫する

- 順番が近づいたら携帯に連絡するなど配慮する

- みられるスタッフがいれば短時間でも子どもをみておく など

(理想は託児があれば非常に心強いです…)受診時の子どもの一時預かりなど「ファミリーサポートセンター」を利用している方もいますので、その情報提供など。 》ファミリーサポートセンター事業案内(女性労働協会のページへ)

予診、診察や相談場面での工夫

4.予診票、問診票に、子育て・子ども・家事などに関する設問をあらかじめ入れておく

5.診察場面、あるいはコメディカルから、子どもの様子、子育ての困りごと、相談相手についてたずねる

予診時、家族構成を確認する際、成人していない子どもがいたら、子どもの情報(まず、名前と学年)を聞きとり、記載します。

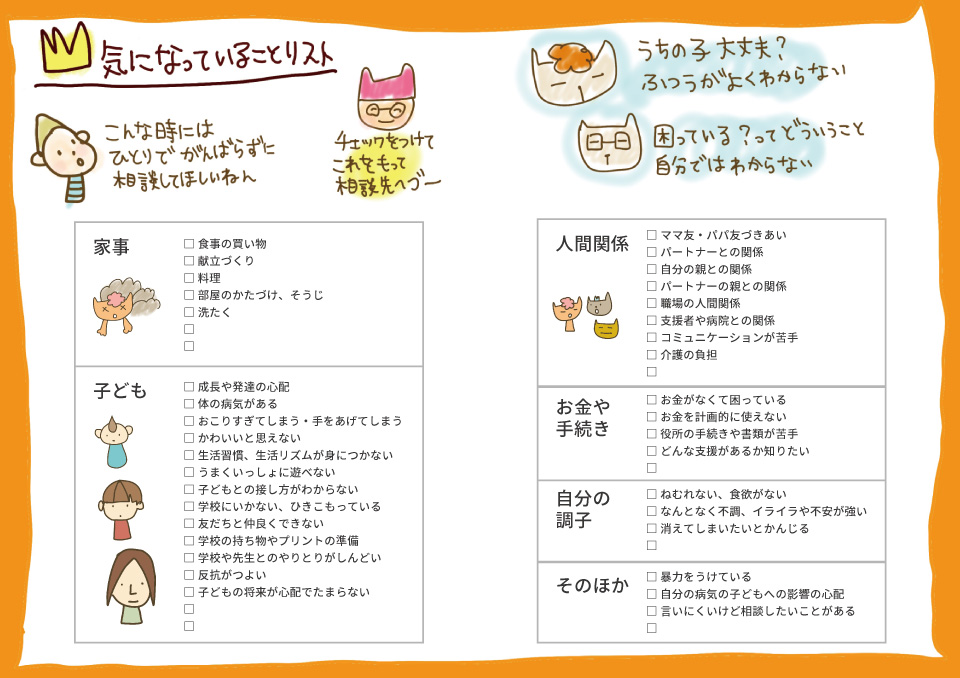

子育てなどについて尋ねます。

- 「子育てで気になっていることはありませんか? 園や学校で、困っていることはありませんか?」

- 「買い物や食事の支度、掃除や洗濯など、家事が負担になっていませんか?」

- 「調子が悪いときに、お子さんのことサポートしてくれる方がいますか?」 など

困っていても大丈夫という人、子育てに困っていることに気づいていない人もいると思います。

生活の様子全般について聞いていくなかで「これでは親ごさん、子どもも大変なのではなかろうか」と想像する視点が大切です。

次のようなアイテムも活用できます。

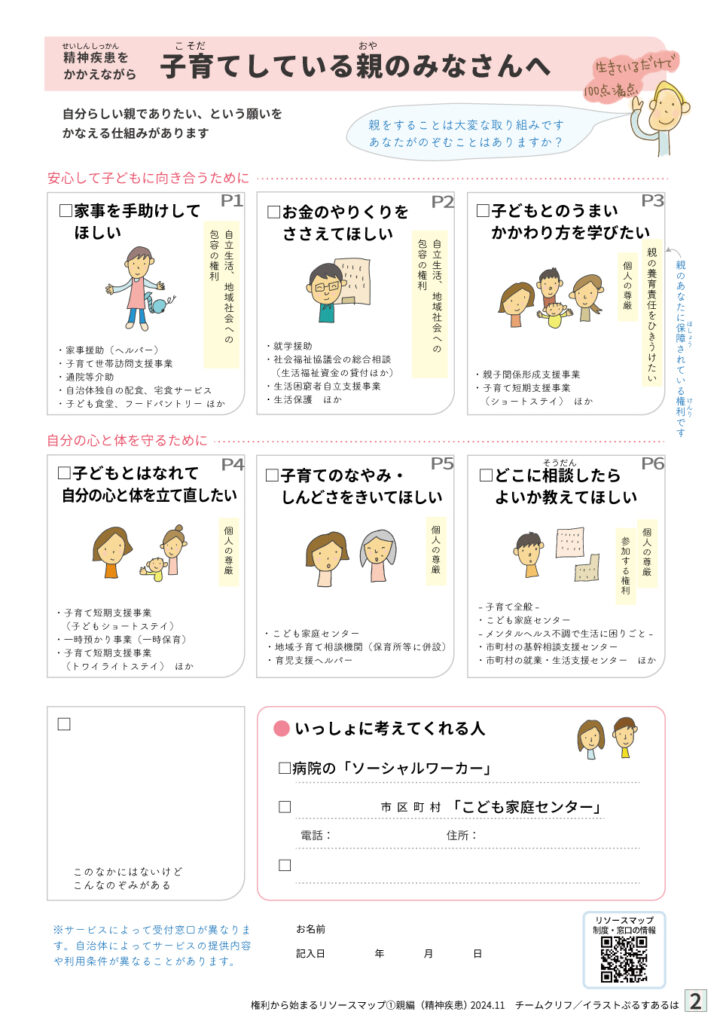

精神疾患をかかえながら子育てしている親のみなさんへ(権利から始まるリソースマップ2)

*

(東京医科大学のメンタルヘルス科 全ての診察室と待合に設置。「これがあることで子育てのことや子どものことを話題にしやすい」「イラストがかわいくて手に取りやすい」とのこと)

子育ての気になってることリスト(『ゆるっとこそだて応援ブック』より)

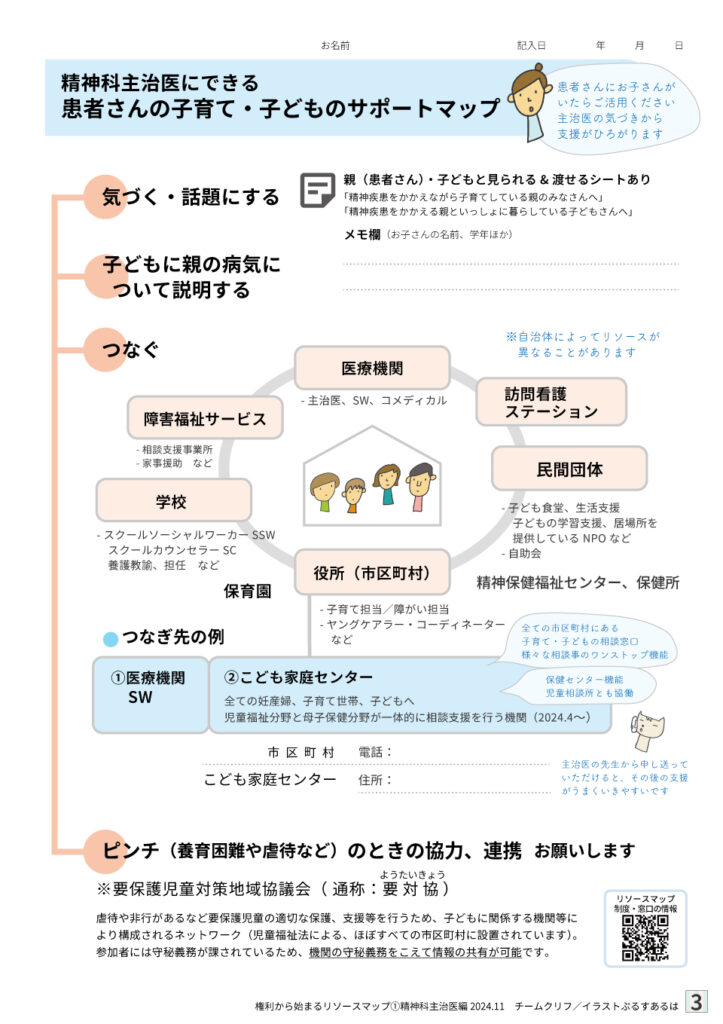

6 必要時、地域の子育て支援・行政・保健・教育機関などへ申し送りしてつなぐ

紹介先へ、電話1本、申し送りしてもらえるとつながりやすいです。

ご本人への情報提供は、パンフレットを渡すなどなるべく具体的に行います。大切なことは口頭だけでなく、後で見返せるように紙でわたしてください。

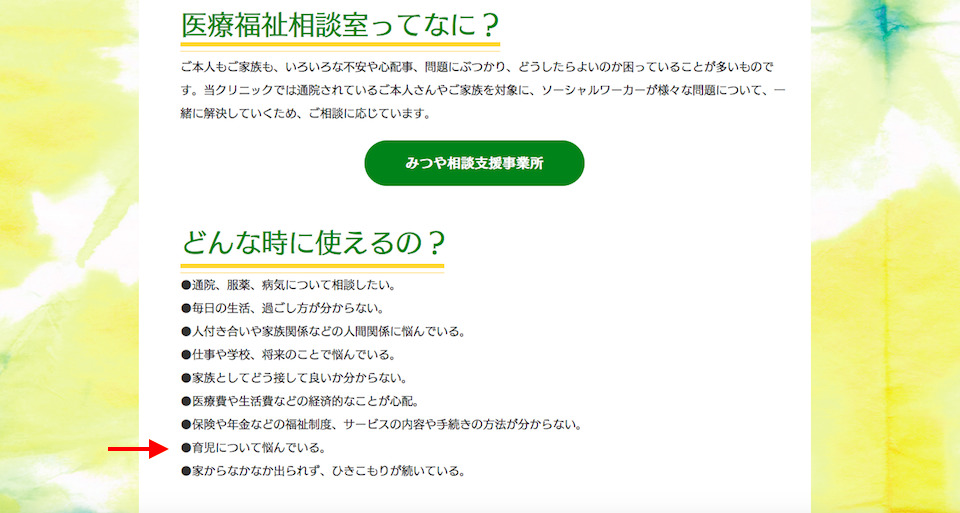

クリニックにソーシャルワーカーがいても、その存在を患者さんが知らないこともあります。ワーカーさんに相談できることを伝えてください*。

医療相談室[ソーシャルワーカーの相談部門]などで、相談内容を掲げていたら「子育てに関する相談」「子育て支援」と明記しておくとわかりやすいです。

役所に電話相談・面談などがあり、悩みごとに耳を傾けてくれることを知らない人も多いです。

*ソーシャルワーカーさんがいない病院もあります。相談が有料のこともあります。

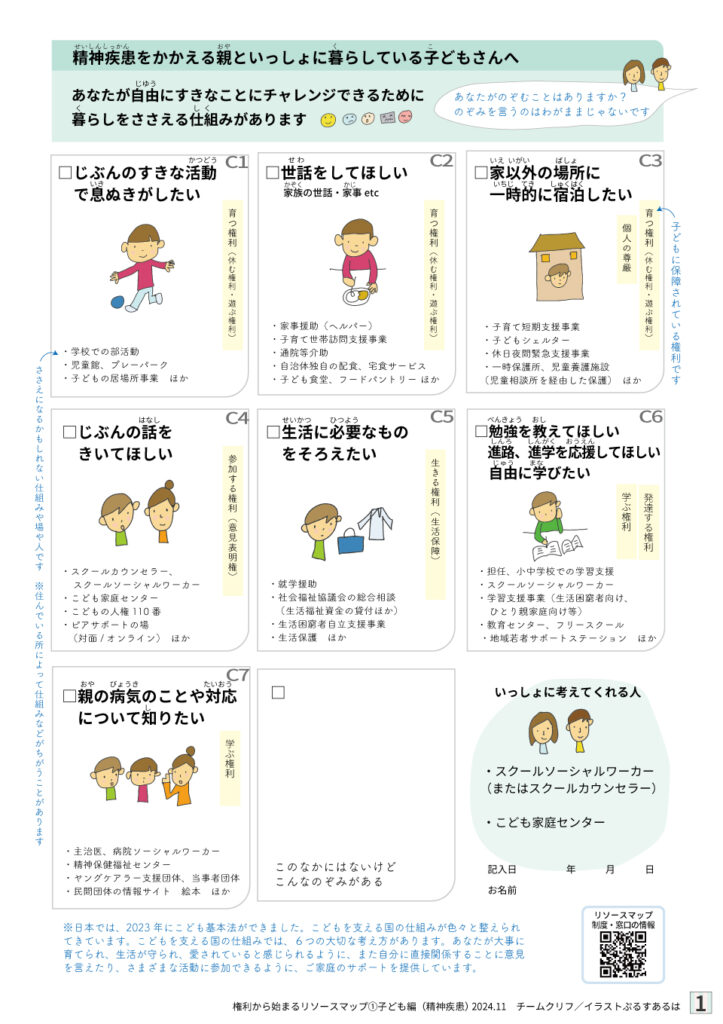

子ども、子育てをサポートする地域のさまざまな社会資源。「権利から始まるリソースマップ」より

(三家クリニックさんの、相談室のページより)

7 患者さんのパートナーや親(子どもから見ると祖父母)など、子どもを支える家族全体を支援する

- 家族にも子育てや家事などの状況やニーズを尋ねる、家族をねぎらう

- 家族会、パートナーの集い、きょうだいの集い、などの情報提供を丁寧にする など

子どもに対して

8 子どもが来たら、あいさつと簡単な自己紹介をする

最初からいろんな話をしようとしなくてokです。

あいさつと自己紹介をして、子どもをいないことにしない、ちゃんと見てるよ、が伝わればokです。目線を子どもの目線の高さに合わせて、優しい声で話しかけてください。

「ここはママパパを支えてくれる安心な人、場所」が伝わるととてもよいと思います。

話をするなら、年れいが低ければ、子どもの好きなこと、関心のあることの話から。

小学生以降であれば「もしなにか、聞きたいことや、心配なことがあったら、言ってくださいね」と伝えてもよいと思います。病院に一緒に来院している時点である程度の状況はわかっていることがほとんどです。聞きたいことがあるかもしれません。

中高生以降であれば、親が病気の「子どもの集い」があることや、情報サイトがあることをひとこと伝えるのもよいと思います。

子どもの希望をたずねるときに使えるシートです(権利から始まるリソースマップ1)

子どもが親の病気のことや見通しを知りたいときには、患者さんご本人やご家族と相談し(ご本人ご家族の意向も尊重しながら)、話をすることを含めて、対応ください。

以下のページに、くわしい説明やアイテムのダウンロードPDFがあります。

》病院のスタッフのみなさんへ

>2 子どもに、親(患者さん)の病気を説明するヒント・アイテム

アイテム紹介

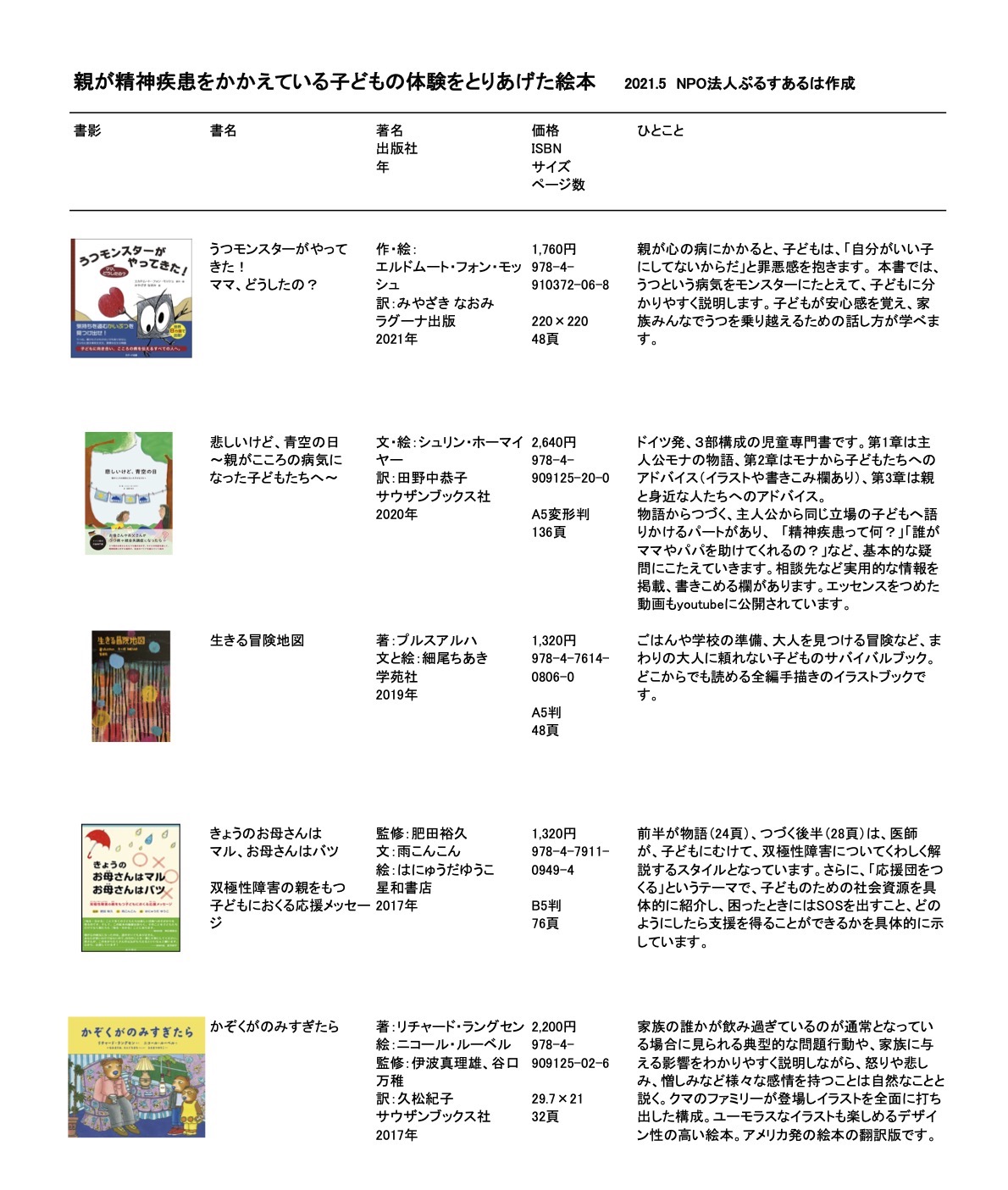

親が精神疾患をかかえている子どものための絵本(11冊を紹介)

掲載されている絵本を待ち合いに置いていただいたり、リストを両面に印刷して自由にお持ち帰りいただけるチラシにして置いていただくことができます。

》リストのページへ(各絵本の説明があります)

精神疾患などをかかえた親の子育てに関する本やパンフレットの紹介

ダウンロードできる素材、絵本などを紹介しています。

》精神疾患などをかかえた親の子育てにかんする本やパンフレットの紹介

「精神障がいのある親&子どもの支援マップ」の案内カード

精神障がい者を抱えながら子育てをされている親御さん&障がいを抱える親御さんと暮らす子どもの支援をする団体の情報が、マップに掲載されています。(作成:親&子どものサポートを考える会)

》ページへ(ダウンロードあり)

カスタム名刺

病院で、公的機関で、家庭訪問のときetc 子どもにもあいさつできたらいいな、自己紹介できたらいいなと思い、子どもに渡すこともイメージしてつくりました。

》ページへ(ダウンロードあり・記入例あり)

子ども情報ステーションの案内カード・相談先カード

同じく名刺サイズで。このサイトの案内、相談先の案内のQRコード入りカードです。

》ページへ(ダウンロードあり)

関連リンク

同じ立場の方の集い(自助グループ・サポートグループ)を紹介しています。

》精神疾患やこころの不調をかかえながら子育てしている親の集い

》親が精神疾患をかかえている「子ども」の立場の方の集い

》パートナー・配偶者の方の集い

*