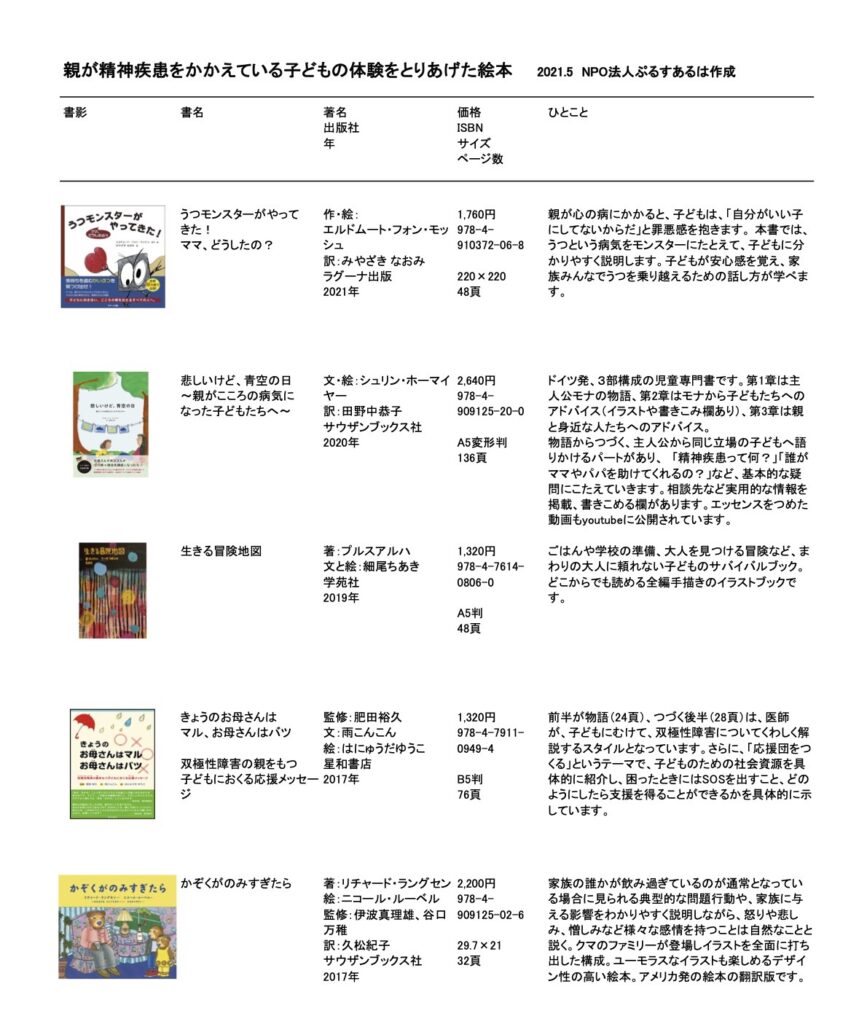

親が精神疾患をかかえている子どものための心理教育絵本を紹介しているコーナーです。

うつ病、統合失調症、アルコール依存症、精神疾患についての絵本など。

それぞれの絵本の紹介と、チラシとしても使えるリストものせています。

書影のコピー-841x1024.jpg)

NEW『そのこと、子どもたちとちゃんと話そう こころの病気と家族の気持ち』

2026年2月の新刊です

》絵本紹介ページへ

親が精神疾患をかかえている子どものための絵本

2 それぞれの絵本の紹介

出版年が新しい順にならべています。

絵本の対象はおよそ小学生から。子どもだけでなく、親や家族、教員や医療機関、支援機関など子どもと家族にかかわるすべての人が対象です。

NEW『そのこと、子どもたちとちゃんと話そう こころの病気と家族の気持ち』

書影のコピー-841x1024.jpg)

『うつモンスターがやってきた!ママ、どうしたの?』

『悲しいけど、青空の日~親がこころの病気になった子どもたちへ~』

文・絵:シュリン・ホーマイヤー

訳:田野中恭子

サウザンブックス社,2020年,2,640円

978-4-909125-20-0

サイズ:A5変形判 136頁

3章構成です。第1章は主人公モナの物語(P7-71)、第2章はモナから子どもたちへのアドバイス(イラストや書きこみ欄あり)(P73-111)、第3章は親と身近な人たちへのアドバイス(P113-127)。

物語からつづく、主人公から同じ立場の子どもへ語りかけるパートがあり、「精神疾患って何?」「だれがママやパパを助けてくれるの?」など、基本的な疑問にこたえていきます。相談先など実用的な情報、書きこめる欄[らん]あり。

》サウザンブックス社の絵本紹介ページへ

》ダイジェスト動画へ[4:15]<youtube>

『きょうのお母さんはマル、お母さんはバツ 双極性障害の親をもつ子どもにおくる応援メッセージ』

『かぞくがのみすぎたら』

『お母さん、お父さんどうしたのかな?』

著:トゥッティ ソランタウス

イラスト:アントニア リングボム

翻訳:上野里絵

東京大学出版会,2016年,1,760円

978-4-13-063404-5

サイズ:B5変型判(正方形) 68頁

「なぜこころの病気になるの?」「親のためにできることはある?」など、子どもの疑問や心配ごとがそのまま見出しになっており、それに答える形で大人が子どもに語りかけるスタイルとなっています。文章に線描の挿絵が入る画面構成で、ページ数は多いですが、目次をみて気になるページから読めます。対象は13歳以上が想定されており、12歳以下は大人と読むことがすすめられています。親向けの本『子どもにどうしてあげればいい?』と2冊セットでの刊行。巻末に日本の相談サポート情報あり。

『ボクのことわすれちゃったの?ーお父さんはアルコール依存症ー』

『お母さんどうしちゃったの…ー統合失調症になったの・前編ー』

『お母さんは静養中ー統合失調症になったの・後編ー』

『ボクのせいかも…ーお母さんがうつ病になったのー』

『どうしてそんなにかなしいの?親がうつ病になったとき』

3 パンフレット(中学生〜20代くらいの若者向け)

「It’s your time あなたの大切な時間」心の病気がある親をもつ子どもたちへ

中学生~20代くらいの若者向けのパンフレット&Webサイトです。

》CAMPS(精神疾患の親をもつ子ども達を支援する団体)サイトへ

4 絵本を活用するときに

心理教育絵本には、内容や構成にさまざまなスタイルがあり、それぞれに特徴があります。

それらの特徴や良さ、さらに、活用のヒントについてまとめました。

心理教育絵本の特徴、良さ

このページで紹介した絵本のスタイルはいろいろです。

大きな特徴として、《物語性のあるもの》とないものがあります。物語性がないものにも、イラストを主体としたものと、文章が主体でイラストが添えられているものがあります。解説や書きこめるパートがついている場合もあり、これらの組み合わせで、それぞれの絵本独自の構成となっています。

子どもが一人称で語っているのか、子どもに語りかけるスタイルなのかなど、だれがだれに語りかけるのかによっても、受け手の印象がかわります。

人によって、絵や装丁の好みにもあると思います。

絵のもつ親しみやすさやわかりやすさに加えて、絵本は、横並びで一緒にみたり読み聞かせたりすることができ、コミュニケーションツールとしても有用です。

物語性のある絵本には、読み手が自身の気持ちや経験と重ね合わせたり、想像をふくらませながら読める良さがあります。その分、受け取り方の幅も大きく、自分の体験とはちがう、こんな家族はうちにはいないなど、必ずしもポジティブな感想ばかりではありません。絵本はきっかけのツールですので、まわりの人がフォローしながら使えるといいと思います。

いずれの絵本も、精神疾患についての知識や対処方法、相談先などの情報提供の要素がふくまれていて「病気についてタブーにせずに話すこと、話し合うことを助ける」媒体となっています。「ひとりじゃない」「あなたのせいじゃない、だれのせいでもない」も共通して発信されているメッセージです。

絵本を活用するときには

絵本を活用しやすい機会(親の精神疾患について子どもに情報提供を考える機会)には、子どもが知りたいと感じているときや、親の入院、転居、離別[りべつ]等、子どもの生活がかわるときがあげられます。

絵本を子どもと読む場合は、なるべく子どもと関係ができている大人が一緒に読み、言葉をそえたり、フォローできる雰囲気や時間をつくっておくことが重要となります。

思春期以降の子どもには、自分のタイミングやペースで読めるように配慮[はいりょ]します。

親が自身の病気について子どもに伝える準備ができていない場合もあり、親やほかの家族の意向にも配慮します。親の抱える不安や罪悪感などについて話しあう機会をもつなど、親のサポートもかかせません。

絵本の対象は子どもに限定されません。

親、家族、支援者、あるいは、成人した親が精神疾患をかかえる子どもにとっても活用できるツールになります。

支援者間で、子どもや家族の理解と支援の方向性を共有するため、当事者会や家族会で子どもや子育てについて話題にするためにも活用されています。

図書館、学校の図書室、医療機関や支援機関の待ち合いほか、子どもも大人も自然に目にして手に取れる場所に絵本が広がることを期待します。

まずは、いろんな絵本をぜひ手に取って、みてみてください。子どものサポートの選択肢がふえますように。

5 リンク集

心理教育絵本の本棚(ブクログ)

親の精神疾患からさらにテーマを広げて、「子どもへの心理教育」「精神保健」に関するさまざまな本、特に絵本を集めた本棚です。

》こころに関する絵本棚 byぷるすあるは

ぷるすあるはのオンラインストア

プルスアルハの絵本と、他の著者の絵本のいくつかをとりあつかっています。

絵本とアイテムリスト

ぷるすあるはの絵本、コミュニケーションカードなど、全アイテムについてくわしく紹介しているコーナーです。

》絵本とアイテムリストをみる

親の病気について子どもに伝えるときに使えるツール

支援者向けのページのなかで紹介しています。ダウンロードできるアイテムがあります。

》病院のスタッフのみなさんへ

書籍『子どもの語りからわかる 精神疾患がある親をもつ子どもの支援』

》本の紹介ページへ

学会シンポジウムレポート

》家族療法学会の自主シンポジウム 「精神疾患のある親とその子ども―親子への支援と『絵本』の活用」

心理教育とは?

「心理教育は、精神障害やエイズなど受容しにくい問題を持つ人たちに、正しい知識や情報を心理面への十分な配慮をしながら伝え、病気や障害の結果もたらされる諸問題・諸困難に対する対処方法を修得してもらうことによって、主体的な療養生活を営めるよう援助する技法です。対象者が自ら抱えた困難を十分に受け止めることができるよう援助するとともに、困難を乗り越える技術を修得すること、 現実に立ち向かうことができる力量を身につけること(empowerment)、困難を解決できるという自信(self-efficacy)を身につけること、自己決定・自己選択の力を身に付けること、リハビリテーションプログラムなどの援助資源を主体的に利用できるようになること、などを心理教育では目指しています。」

(『心理教育を中心とした 心理社会的援助プログラムガイドライン』 厚生労働省精神・神経疾患研究委託費

13指2 統合失調症の治療およびリハビリテーションのガイドライン作成とその実証的研究(主任研究者:浦田重治郎)2004)