精神科の受診を考えている方へ part1

更新:2025年12月

精神科の現状を知って受診するためのヒントをまとめたページです。

これから受診を考えている方、あるいは、身近な人や、学校や地域でかかわっている人の受診を考えている方に向けて書きました。

1 精神科はこんなところ・病院でないとできないこと

精神科の外来は、一般的に、ゆっくり時間をかけてカウンセリングを行っている場所ではありません

誤解の多いところではないかと思います。

精神科の外来は、(多くの場合)薬物療法を併用[へいよう]しながら、短時間の診察の中で、病状や、人間関係や生活上の困りごと、対応について助言したり話し合うことが一般的です。

初診は30分~1時間程度。再診からは短時間の診察になることがほとんどです。5分や10分ということもめずらしくありません(ここの議論は置いておきます。精神科医個人の裁量[さいりょう]をこえたシステムの課題と考えています)。

例えば、毎回50分間の診察を行うといったことは、かなり特殊な状況といえます。

このことを現状として知っていないと、「精神科なのにちっとも話をきいてもらえない!」という期待とのギャップが生まれますし、病院を変えても同じことが起きてしまいます。このギャップを埋めておくことは、受診のひとつのコツです。

精神科でできることを考えるときには、精神科(医療)でないとできないことを整理しておくとよいです。

精神科(医療)でないと絶対にできないことは、投薬、医学的検査、診断(診断書)です

精神の不調の中でも、薬物療法が比較的有効とされているものがあります。

統合失調症や双極症(そううつ病)、重症のうつ病などが代表的なものです。

医学的な検査とは、血液検査や画像検査、脳波[のうは]検査などです。精神科の病気はこれらの検査ではわからないことが多いですが、ほかの病気ではないことを確認する目的もあります。

例えば、気分の落ちこみ(うつ)があるとき、血液検査で、甲状腺[こうじょうせん]ホルモンの異常がないかを確認するといったことです。

投薬、医学的検査、診断書が必要な場合は、受診です。

2 カウンセリングを行っているのは?

一般の方がイメージする「時間をかけたカウンセリングを行っている場所」は、医療機関に近いところだと、病院に併設[へいせつ]しているカウンセリングです。

多くの場合は、自由診療=診療以外のお金がかかります(保険診療でのカウンセリングを、適応をしぼって行っているところもありますが…)。

臨床心理士が担っていることが多いです。

病院によってカウンセリングがあるところ、ないところがあります。

独立したカウンセリング室もあります。

心理職養成大学付属の相談センターは、訓練機関でもあるため、相対的に安い費用でカウンセリングが受けられます。

カウンセリングにもいろいろなスタイルがありますが、短期間で一方的に問題を解決してもらえる場所ではなく、相談者とカウンセラーとが協働して地道にとりくむものです。

適不適もあります。例えば、統合失調症で具合が悪いときは、カウンセリングよりも精神科医の診察の方がよいです。

カウンセラーについての情報

》臨床心理士とは? 仕事と専門性と倫理

》公認心理師/臨床心理士とは?

》臨床心理士に出会うには|一般社団法人日本臨床心理士会

条件をいれて近くの相談機関を探せるページです。

3 受診に関する公的な相談先と選び方のヒント

受診した方がよいか、受診先にどんなところがあるかの相談は、保健所や精神保健福祉センターで行えます

受診した方がよいか、受診先にどんなところがあるかの相談は、保健所や精神保健福祉センターで行えます

公的機関ですので相談は無料です。まずは電話してみます。

電話で相談・受診先の情報をもらうことができます。(状況によっては、面接予約をしての相談になる場合もあります)

精神科の初診は予約制のことが多く、すぐ受診したいと思っても、初診まで待ち時間があることもあります。病院によってちがいますので、電話して直接確認します。

相談にしても診察にしても、人と人とのことですので、相性もあります。それぞれに違う専門性、個性、属性(年れいや性別)があり、精神科医、心理士、とひとくくりにはできません。よい先生という口コミの評価が、必ず自分にあてはまるとも限りません。場所や診療時間など通いやすいことも大切です。

行ってみなければわからない要素も大きいですが、期待と現実とのギャップをうめておくと、うまくいく確率があがるかもしれません。

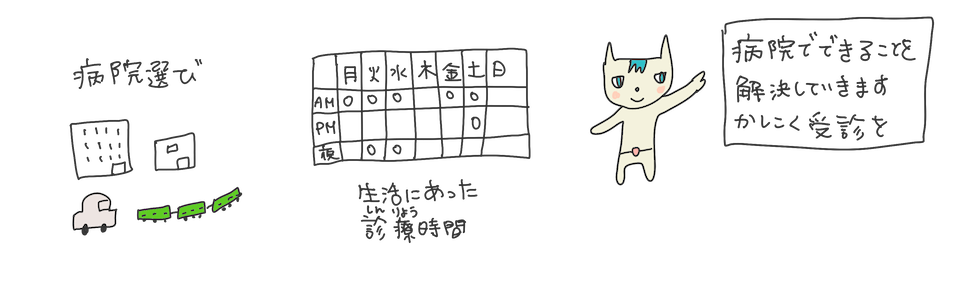

病院の探し方・選び方、まぎらわしい<精神科、精神神経科、心療内科、神経内科のちがい>についてはpart.2でくわしく説明します。

》精神科の選び方 — 精神科の受診を考えている方へ part.2

4 精神科以外でメンタルヘルス不調について相談できるところ

内科、小児科、かかりつけ医などの精神科以外の医療機関、ユースクリニック(若者の場合)や町の保健室、公的な機関など、いろいろな相談先について書いています。

5 精神科受診 テーマ別Q&A

診察時間にかんすること

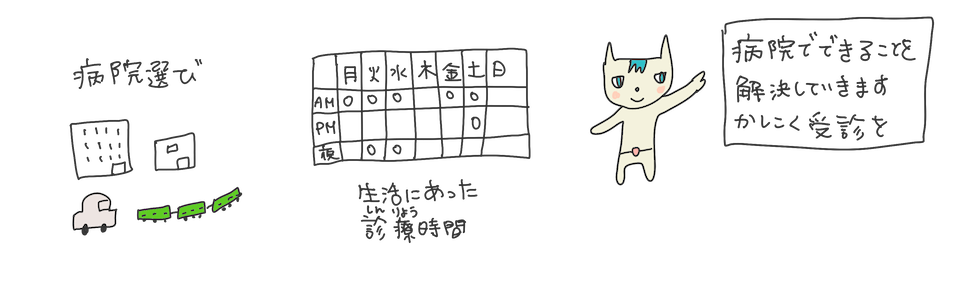

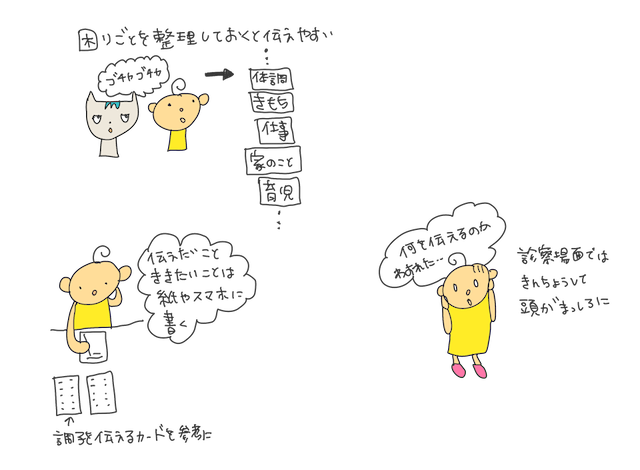

》精神科の診察で、時間が短くてうまく話せません。どうしたらいいですか?

必ず伝えること、確認することなど、事前に整理しておきます。メモに書いていても、なかなか伝えられないときは、メモを渡してしまいます。診察時間を有効に使う工夫と、医師以外で相談できる人を活用する方法について説明しています。診察のコミュニケーションを助けるツール「紙のシートやアプリ」も紹介しています。

受診の費用、受診に関する経済的支援について

初診のときにかかるお金の目安について。

通院、入院の医療費の負担がへる制度や、保険証がない場合の受診についてなど、医療費の支援にかんする制度について。

*

受診した方が良いかの目安について

》精神科の受診の基準を教えてください、病院に行くほどの症状なのかわかりません…

精神科で長年働いてきた看護師のチアキが、精神科の受診や治療などの疑問についていっしょに考えるコーナーです。ほかにもさまざまな質問にこたえています。

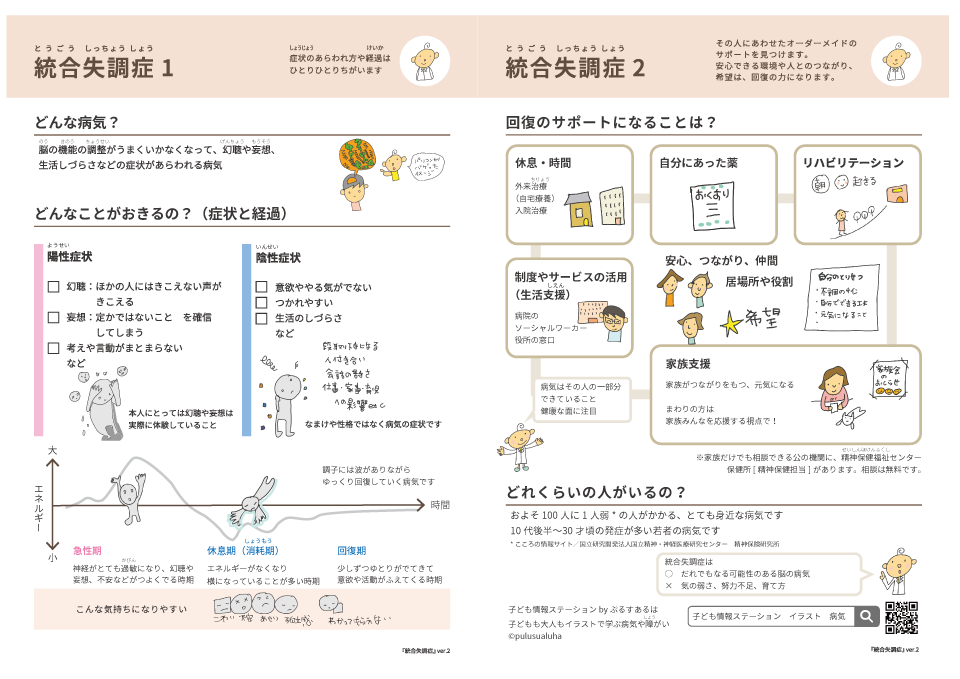

6 精神疾患に関する情報ページ(総論・各論)

病気や障がいについて「どんなことが起こりやすいの?(症状)」「回復のサポートになることは?」「どれくらいの人がいるの?」といった基本的な知識を、イラストで学ぶことができるページです。

もっとくわしく知りたいときの参考サイトや図書ものせています。

印刷用のまとめシート(A4×2・PDF)があります。

統合失調症のページのまとめシート

》強迫性障害[きょうはくせいしょうがい]/強迫症[きょうはくしょう]

》摂食障害[せっしょくしょうがい]/摂食症[せっしょくしょう]

》発達障害[はったつしょうがい]/神経発達症[しんけいはったつしょう]

*

精神疾患て何ですか?どれくらいの人がいますか?病気がよくなるようにどんなことをするのですか?などのよくきかれる質問をまとめました。

7 リンク集

ページ案内

コミュニケーションを助けるアイテムいろいろ

「調子を伝えるカード」「診察日記」のほか、診察・相談時のコミュニケーションに使えるさまざまなアイテムをまとめてのせています。

》ページへ

外部サイト

》医療機関の選び方

こころもメンテしよう〜若者を支えるメンタルヘルスサイト〜|厚生労働省

》精神科医療機関受診についてQ&A

公益社団法人 日本精神神経学会HP

》質問促進パンフレットのページへ

精神科外来における意思決定支援ツール開発・普及委員会

(監修:池淵 恵美 帝京大学医学部精神神経科学教室主任教授ほか)

》子どものみなさんへ「児童精神科ってどんなところ?」

国立成育医療研究センター 子どもの心の診療ネットワーク事業