先生のための保健室

先生方が気軽に立ち寄れて…『精神障がいや発達凸凹のある保護者』へのかかわりに生かせる情報と、先生方もちょっぴり元気になれる情報を発信します。

ページにおこしいただきありがとうございます。

保護者にもいろんな方がいます。なかには病気を抱えながら子育てをがんばっている人も・・・ 保護者の方への対応で、こんなふうに悩んだり、いろいろな工夫をしたりしていませんか? 養護教諭と小学校教諭と、精神保健福祉スタッフが中心になって、このページをつくりました。先生、子ども、保護者─みんなの元気と安心に少しでもつながれば幸いです。──担当:まさみ先生(養護教諭)・もっち先生(小学校教諭)

先生のための保健室

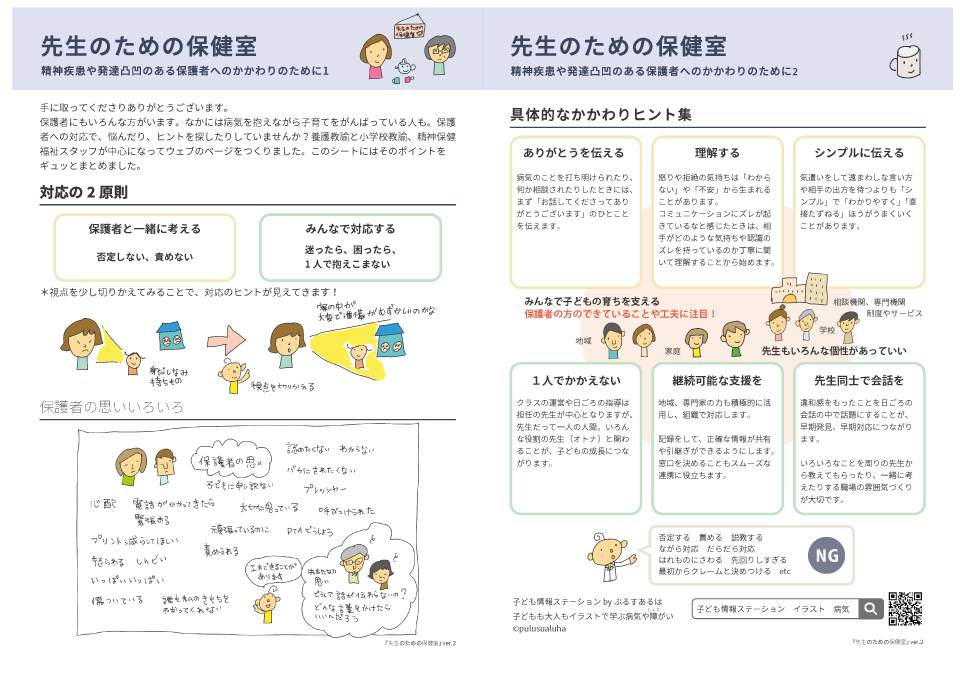

ページのポイントをA4×2枚のシートにまとめました。

1 対応の2原則

- 保護者と一緒に考える[否定しない、責めない]

- みんなで対応する[迷ったら、困ったら、1人で抱えこまない]

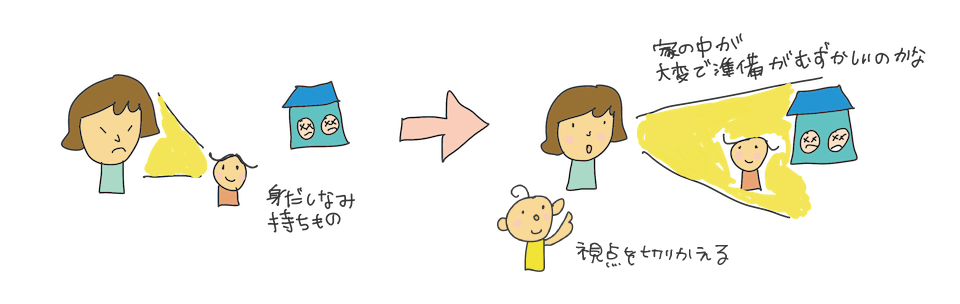

視点を少し切りかえてみることで、保護者の想いや、対応のヒントが見えてくることもあります

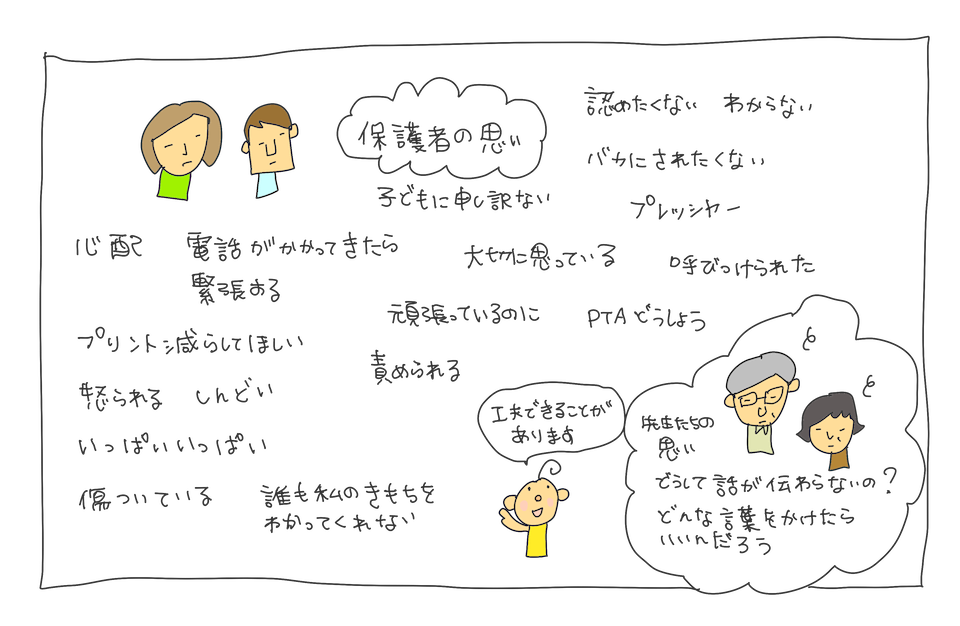

2 保護者の思いいろいろ

3 具体的なかかわりヒント集

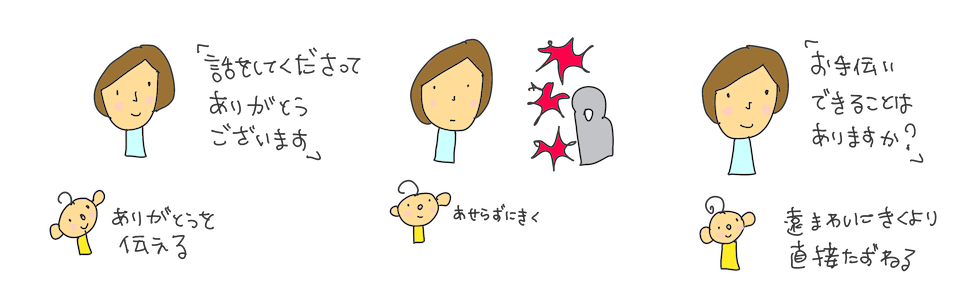

「ありがとう」を伝える

- 病気のことを打ち明けられたり、何か相談されたりしたときには、まず「お話してくださってありがとうございます」のひとことを伝えます。

理解に努める

- 怒りや拒絶の気持ちは「わからない」や「不安」から生まれることがあります。コミュニケーションにズレが起きているなと感じたときは、相手がどのような気持ちや認識のズレをもっているのか丁寧に聞いて理解することから始めます。

シンプルに伝える

- 気遣いをして遠まわしな言い方や相手の出方を待つよりも「シンプル」で「わかりやすく」「直接たずねる」ほうがうまくいくことがあります。

例)

「シンプルに」:一つずつ、余計なたとえは言わない

「わかりやすく」:時系列に、順序を示す、マーカーで強調、メモを渡す、書きながら、写真などを展示しなら

「直接たずねる」:「困っていることは? 誰に手伝ってもらいます? 困っているときのサインは? 何かわからないことは?」る

セッティングに配慮する

- 静かな場所で話す、視界にたくさんの掲示物がある場所は避ける(聴覚・視覚過敏があったり、神経が過敏なとき、注意が移りやすい人は、周りの物音や視覚的な刺激で話に集中できないことがあります)

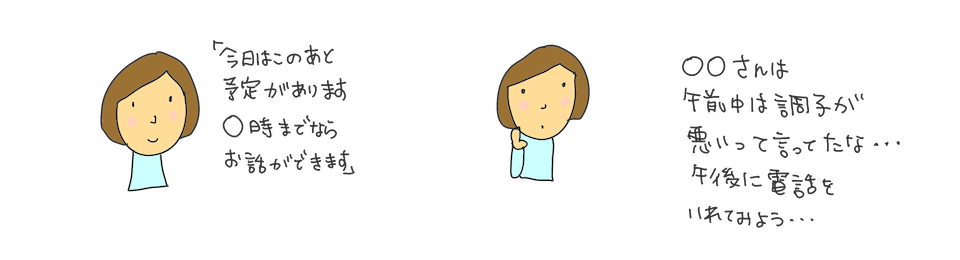

- 午前中調子が悪いなど、時間帯で差がある場合は、可能な範囲で配慮した時間設定にします。

- 最初に、対応できる時間を具体的に伝えます。 例)「30分でしたらお話をお聞きできます」

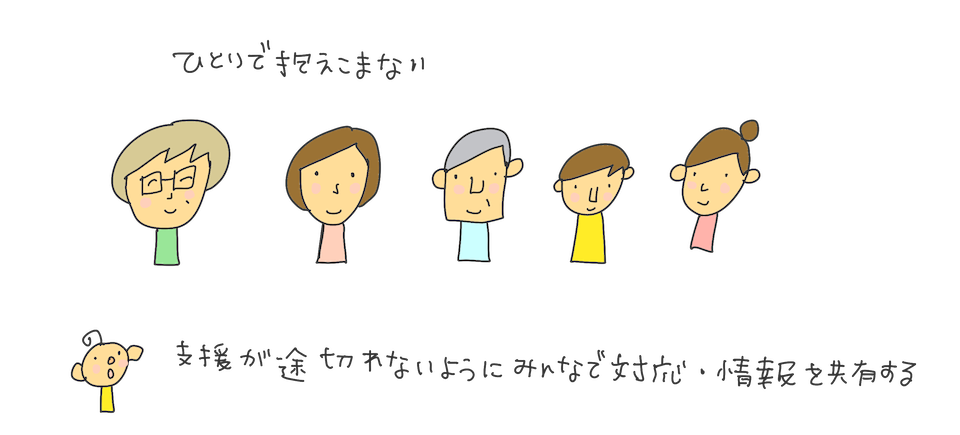

みんなで対応する

- クラスの運営や日ごろの指導は担任の先生が中心となりますが、先生だって一人の人間。いろんな役割の先生(オトナ)と関わることが、子どもの成長につながります。

継続可能な支援を

- 地域、専門家の力も積極的に活用し、組織で対応します。

- 記録をして、正確な情報が共有や引継ぎができるようにします。窓口を決めることもスムーズな連携に役立ちます。

先生同士で会話を

- 違和感をもったことを、日ごろの会話の中で話題にすることが、早期発見、早期対応につながります。

- いろいろなことを周りの先生から教えてもらったり、一緒に考えたりする職場の雰囲気づくりが大切です。

プリントづくりにも配慮を

ポイントは「少なく」「わかりやすく」「シンプルに」

元気なときでも大変な毎日のプリント類の対応。元気がないときの保護者にとって大きな負担になります…。

先生たちにとっても提出物のチェックは大変だったりします。まずはプリント類はなるべく少なくする。

記述では、提出の要・不要・期限は特にわかりやすく記します。

》プリントから見えてくるもの

保護者の方との提出物のやりとりを生かすためのプラン

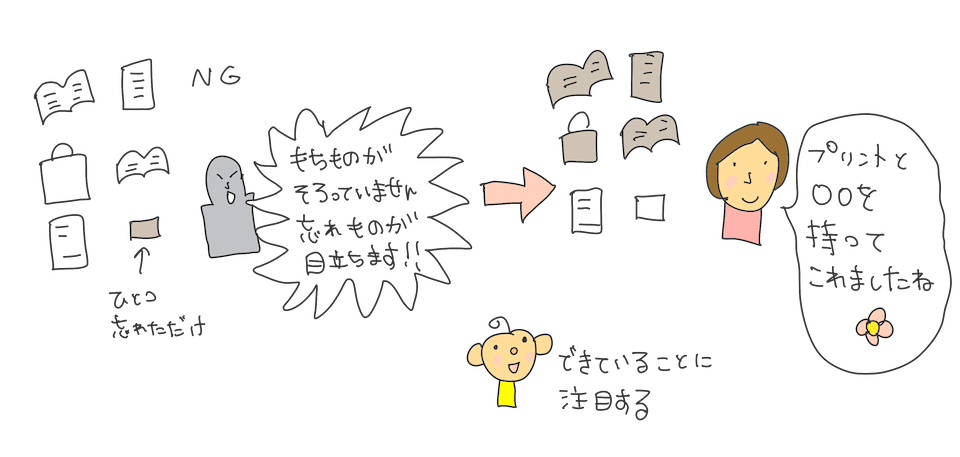

4 保護者の方のできていることや工夫に注目を

できていることが見えなくなっているときは、他の先生からの視点が役立つことがあります。

NG対応… 否定する、責める、説教する、ながら対応、だらだら対応、はれものに触る、先回りしすぎる、最初からクレームと決めるつける etc

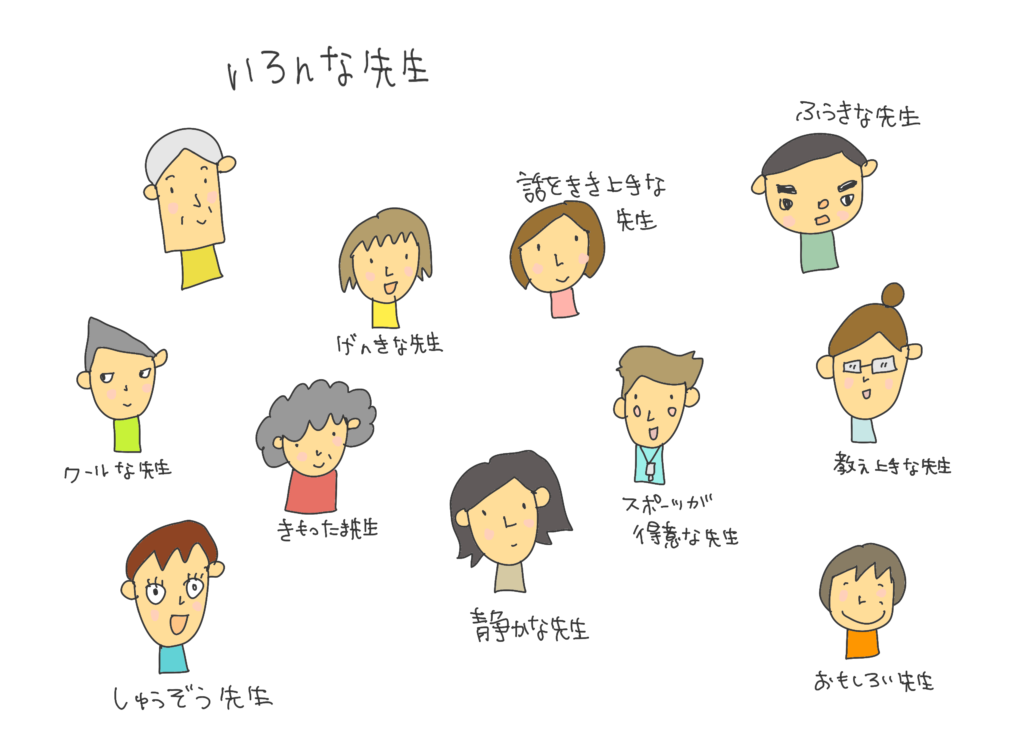

5 おわりに〜いろんな先生がいてもいい、いるからいい!

すぐには状況は変わらないかもしれませんが、なんとか糸口を見つけようとページにたどりついてくださったこと、本当にありがとうございます。いろいろな個性の先生がいてもいい、いることが大切だと思っています。先生ひとりひとりの良さを少しでも感じていただけたら幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

6 動画と絵本

こういう子どもたちの存在をいないことにしないで、必ずいると想像しながら、授業や行事を組み立ててください

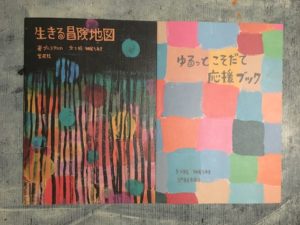

絵本

『生きる冒険地図』(学苑社,2019)

『ゆるっとこそだて応援ブック』(ぷるすあるは,2020)

さまざまな事情のある家庭の子育てと子どもの日々の生活の工夫をテーマにした本。学校生活ピンチのとき、ごはんがない、信頼できる大人って?etc 学校の先生方も必見です。

》生きる冒険地図ウェブ版のページへ

》ゆるっとこそだて応援ブックの紹介ページへ

コミュニケーションカード

》こころとからだコンディションカード

》ハルのきもちいろいろカード

》ぷるすあるはの「きもちのアイテム」(全部まとめて紹介・有料/無料)

ページ案内

学校での絵本の活用法・イチオシと難しさ

41校の教育機関(小学校〜大学)でぷるすあるはの絵本やカードの活用いただいている声を紹介しているコラムです

》ページへ

7 関連ページ

》先生のための保健室コラム一覧へ(もっち先生・まさみ先生によるコラム)

》スクールソーシャルワーカーって?─暮らしの中での困りごとを抱えている生徒と家族を支えるための専門職─

》子どものカウンセリングとソーシャルワーク

》チームクリフ「TEAM KIDs LIFE FUTURE」

精神障がいのある親と暮らす子どもへのチーム学校を基盤とした支援モデルの開発研究会

このページの担当

まさみ先生(養護教諭)・もっち先生(小学校教諭)

大切なのは1人でがんばりすぎないこと。基本的なことばかりかもしれませんが、少しでもお役にたてるようにメッセージを発信し続けていきたいと思います。(まさみ先生)

先生も困ること、知りたいこと、ほっとしたいことが、あると思います。そんなときに、立ち寄っていただけるように、新しい情報を更新していけるようにしたいです。(もっち先生)