イラストで学ぶ病気や障がい

発達障害 / 神経発達症[しんけい はったつしょう]

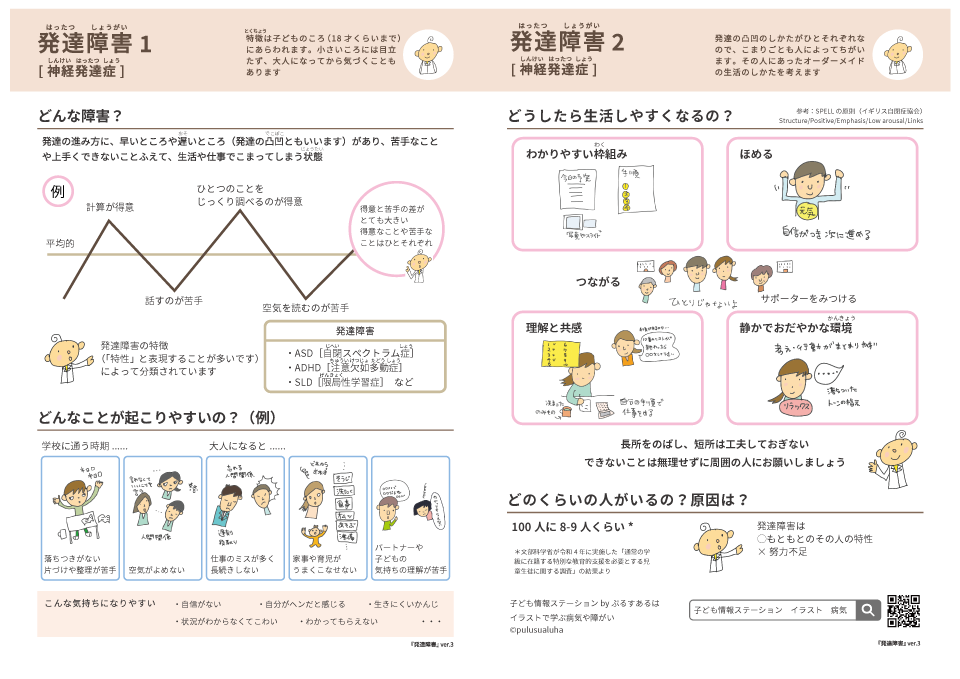

「発達障害」とは、「発達」の進みかたに早いところやおそいところがあって(発達の凸凹[でこぼこ]と表現することがあります)、そのせいで苦手なことや上手くできないことが増えて、生活や仕事でこまってしまうことを言います。

最終更新 2025年5月

ページにおこしいただきありがとうございます。

大人も子どももいっしょに見れて、基本的な知識[ちしき]を学べるページです。およそ小学校中学年~大人の人に向けです。もっとくわしい情報を知りたいときは、参考サイトがページの下の方にあります。

子どものみなさんは、わかりにくいことや、ぎもんに思ったことは、大人の人に聞きながら読んでください。

担当:心理士おがてぃ

1 どんなことが起こりやすいの?(特性)

発達障害の人は学校や仕事場でこまったりすることがあります。

ノートが取れなかったり、先生の言っていることが聞き取れなかったり、上手く会話ができなかったりすることがあるからです。生活する上でも家事がうまくできなかったり、周りの人と上手く話せなかったりすることでこまることがあります。

また、見たり、聞いたりすることが大多数の人よりも得意すぎてつらくなってしまう(音が大きく聞こえすぎてしまったり、たくさん見えすぎてわけがわからなくなってしまう(感覚過敏))こともあります。

発達の凸凹のしかた(特性と表現することがあります)は、ひとりひとりちがいます。起こりやすい例を書きます。

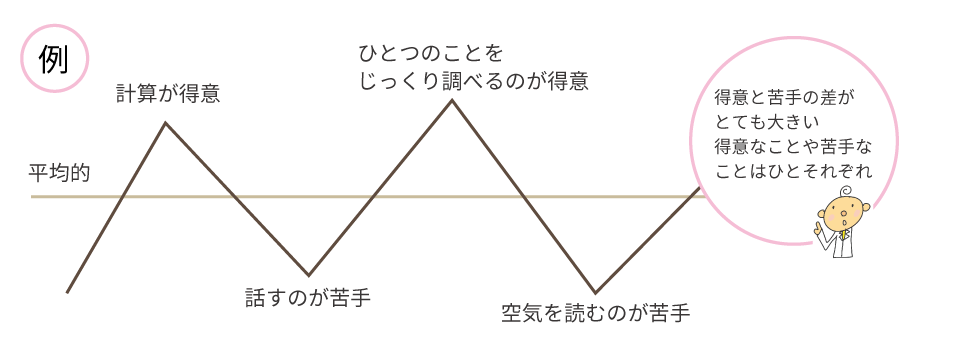

年代別、起こりやすいことの例

小さいころ

- やたらと泣く、反対に全然泣かない

- 言葉のおくれ

- マイペースな行動が多い

- だっこをいやがる

- かんしゃくがすごく強い

- よく動き回り、危なくて目がはなせない

学校の時期

- 落ち着きがなく注意力散漫([さんまん]:すごく気が散りやすいこと)

- 読み書きが苦手

- かたづけや整理が苦手、わすれ物が多い

- 友人とのトラブルが多い

- 空気を読まない発言が多い

- 身なりを気にしない

大人の時期

- 仕事のミスが多く、長く仕事が続けられない

- 面接[めんせつ]などが苦手で、仕事につけない

- 普通に話しているつもりでも、相手を不愉快[ふゆかい]にさせたり、おこらせてしまう

- 家事がうまくこなせない

- 自分の子どもやパートナーの気持ちが理解[りかい]できず、共感できない

※大人になってから気づく「発達障害」

小さいころは、特ちょうが目立たないこともあります。年れいがあがり、自分でやらないといけないことや、求められる役割[やくわり]が増[ふ]えて、こまりごとが大きくなって、まわりや本人が気づくことがあります。

特性を生かして生活している人がたくさんいます(例)

関連アイテム

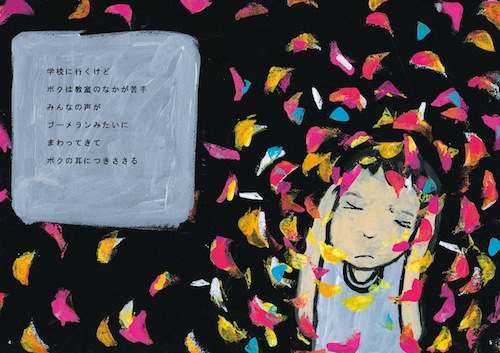

絵本『発達凸凹なボクの世界ー感覚過敏を探検する』

(プルスアルハ著,ゆまに書房)

「教室の音がブーメランみたいに耳につきささる…」

感覚過敏の世界の理解に。解説つき絵本。

》絵本紹介ページへ

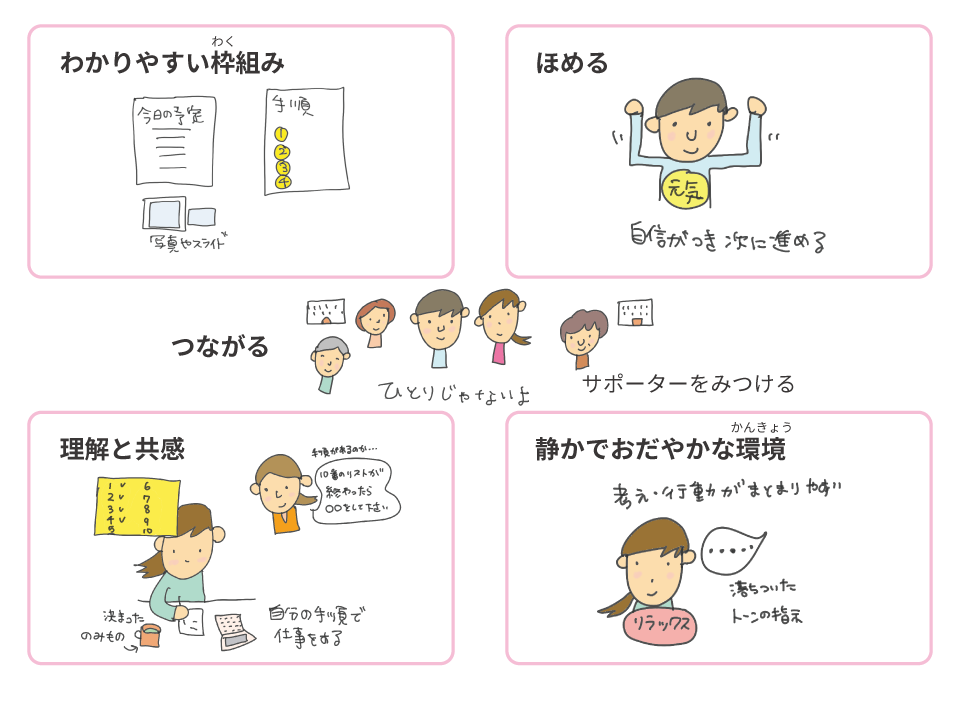

2 どうしたら生活しやすくなるの?

発達の凸凹のしかたがひとそれぞれなので、こまりごとも人によってちがいます。その人にあったオーダーメイドの生活のしかたを考えます。長所を伸ばし、短所は工夫しておぎない、できないことは無理せずに周囲の人にお願いします。

参考:SPELLの原則(イギリス自閉症協会)Structure/Positive/Emphasis/Low arousal/Links

3 障害がある人はどれくらいいるの? 原因は?

だいたい100人に8〜9人の人が「発達障害」の可能性があると言われています*。

「発達障害」は元々その人が持っている特ちょうなので、ある日突然そうなったり、努力しないからなったりするものではありません。「発達障害」になぜなるかはまだよくわかっていません。人間の脳[のう]の働き方の問題と言われていますが、今のところ「そうかもしれない」ということで、理由がはっきりとはしてないのです。

*文部科学省が令和4年に実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」の結果より

4 障害をかかえながらの子育てについての情報は?

障害をかかえながら親をすることは大変な取り組みです。

》親のみなさんへ〜ゆるゆる子育て

少し気持ちが楽になるような情報、サービスの情報、イラストブックやリンク集、自助会の情報などをのせています。

》こころの不調や病気と妊娠・出産のガイド(一般の方向け) <外部サイトへとびます>

(公益社団法人⽇本精神神経学会・⽇本産科婦⼈科学会)

精神疾患と妊娠・出産・授乳・子育てに関する情報がまとまっています。

Q&Aスタイルで読みやすいです。

「Q19 「発達障害(神経発達症)」の診断を受けている方の妊娠・出産・子育てに関してのQ and A」などの項目があります)

5 (親が発達障害のとき)子どもの安心のためにできることは

親御さんが発達障害の特性ゆえに子どもとうまく関わることができなくなっている場合があります。

例えば、感覚過敏[かびん]の問題があるためにスキンシップが十分にできなかったり、こだわりがあって子どものことをそっちのけで別のことをしてしまうことがあります。

その様子を見て、子どもは自分が悪いから、自分のことがきらいだからなのではないかと思ってしまうことがあるので、それは誤解[ごかい]であることを説明してあげてください。

また、社会性やコミュケーションに苦手さがあるため、子どもにも不適切[ふてきせつ]な人との関わり(たとえば自分がどんなに大変な状況[じょうきょう]であったとしても、人に助けを求めることは許されないなど)を強要している場合もあります。そのときは、子どもになぜそういった人との関わりをしているのかを丁寧[ていねい]に聞いた後で、周囲の方が適切なかかわり方を伝えられると良いでしょう。

関連ページ

》親が精神障がいやこころの不調になったときの子どものケアガイド

子どものケアについて、特に子どもに障がいを伝えることについて、くわしく知りたいときのページ

》親御さんが発達障害をかかえた家庭で育つ子どもたちへ、まわりの大人ができること

まわりの大人のサポートについてのコラム

子どもさんとみられるメッセージと工夫のページ

》小学生のみなさんへ

》中高生のみなさんへ

》ヤングケアラーのみなさんへ

6 よくある質問 Q&A

Q 心配なときにはどこに相談したらよいですか?

A 全国の都道府県と政令指定都市には発達障害者支援[しえん]センターがあるので、まずはそちらに問い合わせてみてください。直接の相談を行っていないところもありますが、その場合は相談できるところを紹介[しょうかい]してくれます。

全国の発達障害者支援センターの連絡先(発達障害情報・支援センター)

*

Q 「発達障害」に種類がありますか?

A 特性によってASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、SLD(特異的学習症)と呼ばれることがあります。

アスペルガー症候群[しょうこうぐん]や広汎性[こうはんせい]発達障害、注意欠陥多動性障害[ちゅうい けつじょ たどう せい しょうがい]と呼ばれる時もあります。この表現がわかりにくいということで、今、名前や分け方を変えようとしているところです。以前の呼び方も間違っているわけではありません。

また、『発達障害』という名前自体も変えようという動きがあり、「神経発達症(神経発達症)」と呼ばれることがあります。

*

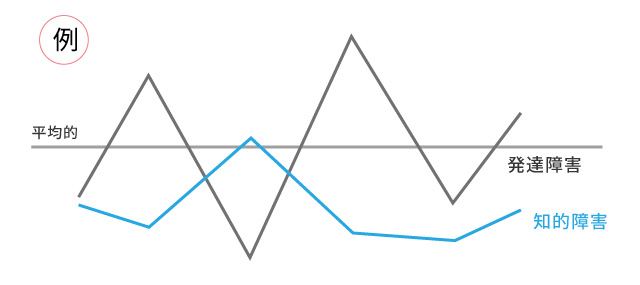

Q 「発達障害」と「知的障害」はどうちがいますか?

A 発達障害は苦手と得意の差が大きく、知的障害は全般的に苦手なものが多い、という特徴があります。発達障害と知的障害の両方があることもあります。

*

Q 発達障害はどのように診断するのですか?

A 主に医療機関[いりょう きかん]で、質問紙や検査などの結果を参考にしながら医師が診断します。幼少期からそういった傾向があると言われているので、子どものころの様子を参考にすることもあります。

*

Q 子どもの発達障害と「療育」とは?

A 発達障害の子どもは苦手なところを練習する時があります。「療育[りょういく]」といいます。『発達支援(はったつしえん)』とも呼ばれ、子どもが過ごしやすい環境を整えることもします。

苦手なことはゆっくりと練習することが大事なので、周りの人に追いつこうと無理にがんばりすぎないことも大事です。発達障害の人は日々の生活を送るだけでもとてもがんばっています。できるだけ楽しく練習できると良いですね。

*

Q 発達障害があっても仕事はできますか?仕事選びのヒントがありますか?

A 発達障害があっても仕事をしている人はいます。得意なことと苦手なことがはっきりしている人が多いので、自分の得意を生かし、苦手をおぎなうといった工夫をすることが大切になります。仕事選びのときには、業種や職種だけでなく、通勤経路や職場環境、業務時間なども自分にあったものを選べると良いです。場合によっては障害者雇用[しょうがいしゃ こよう]という就労形態[しゅうろう けいたい]もあるので、どうしたら良いか就労支援機関で相談していけるとよいでしょう。

*

Q 発達障害と「こころの病気」との関係は?

A 発達障害の人は他の人よりも上手くできないことが多いので、そのことでなやんだり、苦しむことがあります。そのためこころの病気になってしまうこともあります。そういったときはあまり我慢せずにお医者さんにいくことを考えます。

7 関連ページ

ページ案内

感覚過敏と鈍麻ー発達障害にともないやすい感覚の特性

感覚の特性を探検して工夫をみつけるためのページ

》ページへ

》感覚過敏と発達凸凹シリーズ(コラム一覧)

アイテム案内

『ハルのきもちいろいろカード』(プルスアルハ制作)

13枚のシンプルな絵カードです。A7サイズ、使い方のヒントつき。

感情に名前をつけたり、伝えるときのヒントに。

》アイテム紹介ページへ

》I’m凸凹ー自分を知って生き抜けマニアック脳(高校・大学年代向けの応援ページ)

》家族の対応いろいろ

病気や障がいの方がいるときの家族の対応例を紹介しているページ

8 くわしい情報を知りたいときの参考サイト&図書

ウェブサイト

- 発達障害情報・支援センター http://www.rehab.go.jp/ddis/

- 》発達障害ナビポータル(国が提供する発達障害に特化したポータルサイト)

- 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク JDDnet http://jddnet.jp

- 一般社団法人 日本自閉症協会 http://www.autism.or.jp

- 特定非営利活動法人 日本自閉症スペクトラム学会 http://www.autistic-spectrum.jp

- NPO法人 えじそんくらぶ http://www.e-club.jp

- 特定非営利活動法人 全国LD親の会 https://www.jpald.net/index.php

- 発達障害 アイデア支援ツールと楽々工夫log http://www.rakurakumom.com

図書

- 『発達障害よくわかる本』,本田秀夫(著),講談社,2018

- 『児童精神科医が語るあらためてきちんと知りたい発達障害』,篠山大明(著),慶應義塾大学出版会,2023

- 『イラスト図解発達障害の子どもの心と行動がわかる本[第2版]』,田中康雄(監修),西東社,2023

- 『別冊NHKきょうの健康大人の発達障害(ADHD,ASD)職場で、家庭で、周囲ができるアドバイスとサポート』,岩波明(監修),NHK出版,2024

- 『DSM-5-TR精神疾患の診断・統計マニュアル』,染谷俊幸・神庭重信・尾崎幸夫・三村將・村井俊哉・中尾智博(訳)髙橋三郎・大野裕(監訳),医学書院,2023

病気や障がい・精神科について知る(病気の一覧のページへ戻る)

このページの担当

おがてぃ(臨床心理士・公認心理師)

「Only is not Lonely」 僕の大好きな糸井重里さんの言葉です。発達障害者の方と話をする機会がありますが、みなさん様々な悩みを抱えています。同じ発達障害者同士でも共有することが難しい場合があり、強い「孤独」を感じていることが少なくありません。その辛さを真に理解することは僕にはできませんが、でも、それでも共有できる、支えあうことができる何かがあるのではないかと思っています。このページがその一助になることを願っています。

》おがてぃの部屋

担当しているページやコーナーをまとめて紹介