サイトリニューアルにあたって、新たな役立ちツールをいくつか作りました。そのひとつが、「イラストで学ぶ病気や障がい」の中のこのアイテムです。

どんなふうに制作しているの?をこのコラムでは紹介します。

「イラストで学ぶ病気や障がい」

サイトの中でもアクセスの多い人気コーナーです。

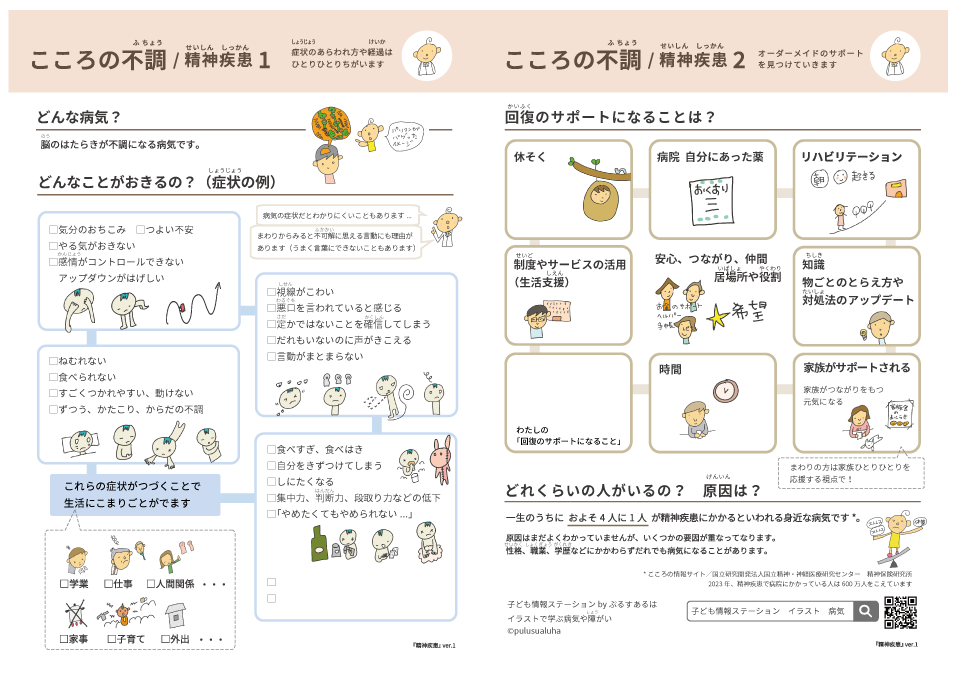

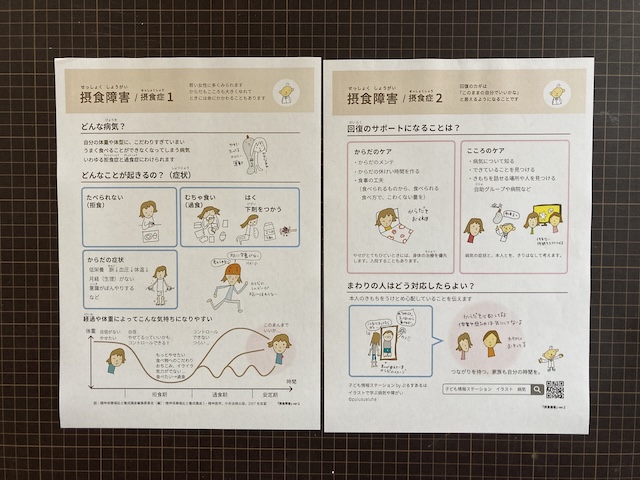

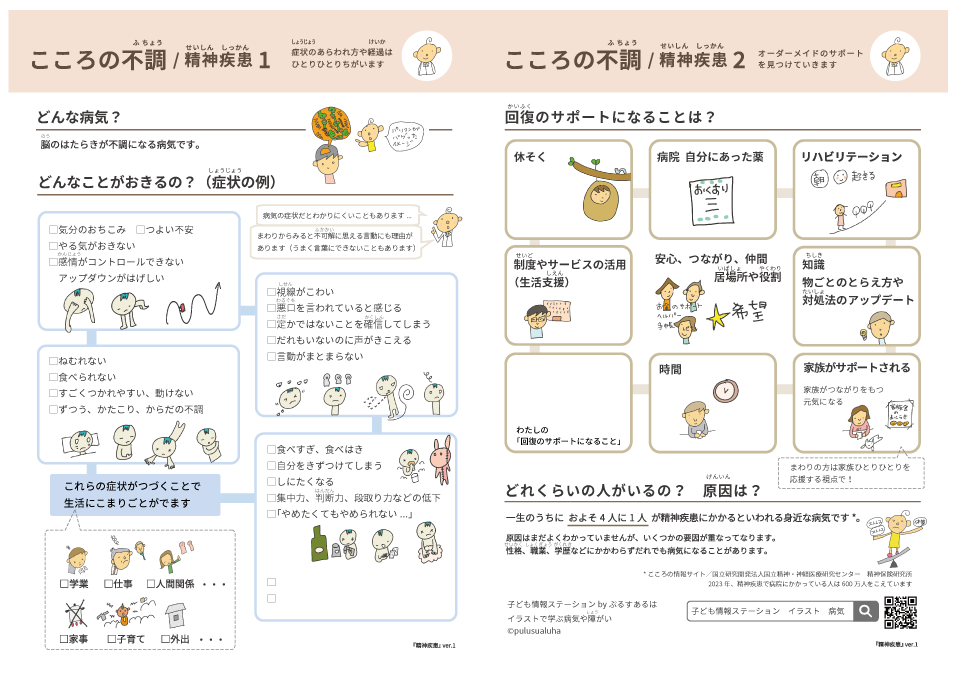

双極症、統合失調症、ギャンブル依存症など、主な精神疾患について、基本的な知識をイラストで学ぶことができます。現在15ページを公開。なかでも、使いやすいと好評なのが、A4サイズ×2枚で印刷して使えるまとめシートです。PDFを公開しています。

小学生から使えることをイメージして作成したシートですが、文字を読むことがしんどいときにもちょうどいい、コンパクトで説明に使いやすい、など、大人の方にも活用いただいています。見開き2枚が、ひとりで読むにも、だれかと一緒に見るにも、ちょうどよい分量のようです。

活用例としては…

- 自分や家族の病気について学ぶ

- 支援者が、ご本人やご家族に疾患の説明をする

- ご本人が、会社で自身の特性について説明する

- 地域や教育機関のメンタルヘルス啓発や、研修資料として活用する(この用途の申しこみも多いです!)

制作のきっかけ

前置きが長くなりましたが…

「こんなものがあったらいいのでは?」という声とアイデアから、いつも制作は始まります。

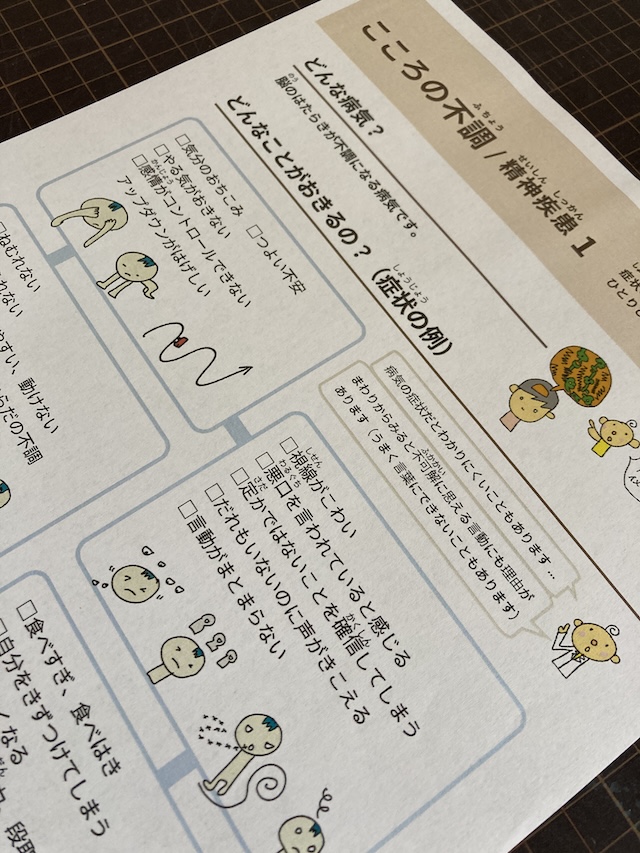

既存の病気ごとのシートに加えて、幅広く「こころの不調」そのものを説明できる、入り口になるようなシートがあるといいと思ったのが、このシートを作るきっかけでした。

たとえば、病名は確定していないとき、病院にかかっていないけれどしんどいときや、病名はふくめずにこころの不調についての説明をしたいときなど。

サイトには「精神疾患Q&A」というページがありますが、文章中心で、少し読み応えがある内容です。リニューアルの機会にあわせて、「イラストで学ぶ病気や障がい」シリーズのデザインで、視覚的に、やさしくコンパクトに伝えられるツール作りに取り組みました。

制作の工程

ラフ→仮レイアウト

A4サイズ×2枚で完結する構成は共通のものです。

1枚目は「どんな病気?」と「症状や経過」、2枚目は「回復のサポートになること」と「どのくらいの人がかかるのか」といった情報が入ります。

まずは、紙に手書きでラフを描きながら、盛りこむ内容をざっくり検討していきます。

その後、デザインソフトでデザインを組みながら、実際のテキスト・イラスト(仮)を配置していきます。

今回は、サイトリニューアルにあわせて、デザイナーのChizukoさんに改訂いただいた新たなデザインのテンプレートを使います。

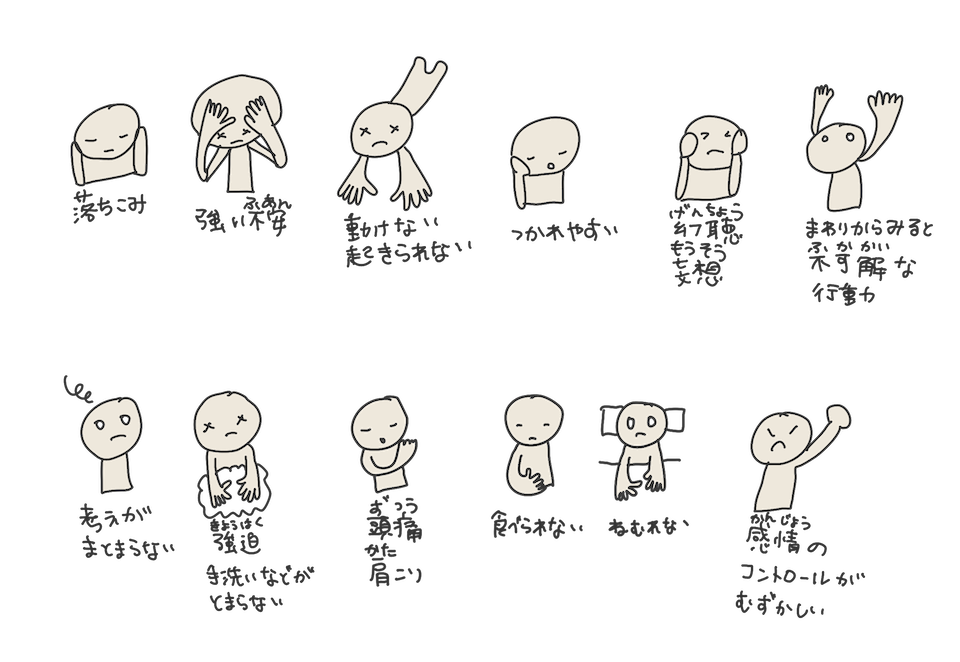

最初は、「精神疾患Q&A」ページで使っていたイラストをそのまま埋めこんでみたのですが、症状の例のパートで、どうにもうまくおさまりません。↓このイラスト。

症状の項目とイラストをどう対応させるか、症状ごとに四角で囲ってみる、全部を箇条書きにするなど、何パターンも試行錯誤した末、今のレイアウトにたどりつきました。

おおよそ「気分の症状のカテゴリー」「精神病症状のカテゴリー」「身体症状のカテゴリー」「そのほかのカテゴリー」に分けて、イラストをアバウトに配置するレイアウトです。多くの項目を感覚的にとらえやすくなりました(といっても、文字量が多くなってしまうことには、毎回なやまされています。なにをのせて、なにをのせないか、選択の連続です。盛りこむ内容を少なくする方がずっとむずかしいです。みなさんだったら、どんな項目をどんな言葉づかいでのせますか?)。

内容、レイアウト、イラストをぐるぐるしながらつくる

このあたりの、内容と、レイアウトと、イラストを同時並行して制作する工程でチアキが登場します。タブレットの描画ソフトを使って、イラストをコンテンツにあわせて描き、確定していきます。

今回、症状にそえるイラストは、『こころとからだ コンディションカード』の「脳とこころカード」のキャラクターと共通にしました。キャラクターが決まると、ぐっと、制作が進みます。

「定かではないことを確信してしまう」「だれもいないのに声がきこえる」に対応するひとつのイラストは、このアイテムのために考えました。ピタっとはまるまでに、何テイクもイラストを描きかえることも珍しくありません。

各項目はチェックボックス形式で書きこみながら使えます。空欄を作り、追加の記入もできるようにしています。「症状だけでなく、それによって生活に支障が出ること」を説明し、困りごとの全体像がより見えるようにしました。

*

そして2枚目。

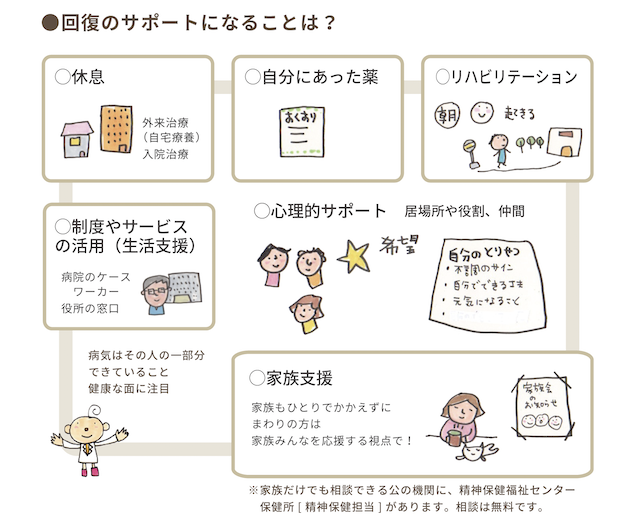

「回復のサポートになること」にのせる項目は、試行錯誤を重ねました。

↓最初のたたき台(旧_統合失調症のまとめシートより)。イラストは、紙にペンで描いてスキャンした時代のもの。

どうしても「医療的なサポート」に偏りがちなところ、イメージをひろげることを意識しました。

そして、その人その人によって、大切にしたいこと、回復のサポートになることがちがうと思います。・・・それを書きこめるスタイルにしました。

もともと、「家族がサポートされること」が大きめの四角になっていて、そのバランスが気に入っていたのですが(ご家族の支援を強調する意図もふくめて)、項目がふえたために、等しい四角のレイアウトになりました。

内容についても、この部分は以前の方がよかったかな、など感じることもあり、改訂のむずかしさがあります。

*

言葉を選ぶ

言葉の選び方は、最初から最後まで迷います。

小学校高学年くらいから読める内容で、病気をかかえたご本人も、ご家族も、支援者の方も、いろんな立場の方が活用できるもの。このシリーズのひとつの肝になります。

今回は、症状を表す単語を書くのではなく、困り感を書くようにしました。それぞれどう表現するか…さいごは感覚で決めていますが、完成したあとも迷い続けていることが多いです。

このアイテムでは、タイトルも迷いました。

まわりの人にもききながら

事務担当yukoの誤字脱字チェックを経て、まわりの人の意見もききながら、言葉づかいやレイアウトの微調整を重ねて…完成、です。(もっと、さらりと完成するアイテムもありますが)最初の原案からここまで、このアイテムでは20テイクくらいのイメージです。

サイト公開の準備、ページに入れてみてまたぐるぐる考える

最後に、サイト掲載用に素材を切り出します。まとめシートの画像、モノクロ版・カラー版のPDF、ページの文章の中に載せる用の画像。

そして、yukoと分担してサイトへアップ。最近は、まとめシート作成→ページへ展開して内容を厚くする、の制作手順がしっくりきます。サイトの編集をして…そしたら、また、レイアウトや内容の調整をしたくなり…などなど。ぐるぐる。こんなかんじで、ひとつのアイテム・ページを作っていきます。

完成

といっても、正解があるわけではありませんので、この先もバージョンアップしていく心づもりでいます。

ぜひご活用いただき、声がありましたら、お寄せください。

コンテンツによって制作の工程にちがいはありますが、一例として紹介しました。

》「こころの不調/精神疾患」のページへ

精神疾患Q&Aのページと統合しています。リニューアルにあたって内容も見直しました。

★このコンテンツの応援方法

このまとめシートのようなコンテンツ制作は、デジタル素材の売上や、ご寄付によって支えられています。

いいなと感じてくださった方は、ぜひ応援をお願いします。

》寄付・応援の方法のページをみる<法人サイトへ>