イラストで学ぶ病気や障がい

摂食障害 / 摂食症[せっしょくしょう]

自分の体重や体型にこだわりすぎてしまい、うまく食べることができなくなってしまう病気です。

いわゆる、拒食症[きょしょくしょう]と過食症[かしょくしょう]にわけられます。

症状[しょうじょう]のあらわれ方や経過[けいか]、回復[かいふく]の道すじは、人によってさまざまです。

更新:2025年5月

ページにおこしいただきありがとうございます。

大人も子どももいっしょに見れて、基本的な知識[ちしき]を学べるページです。およそ小学校中学年~大人の人向けです。もっとくわしい情報を知りたいときは、参考サイトがページの下の方にあります。

子どものみなさんは、わかりにくいことや、ぎもんに思ったことは、大人の人に聞きながら読んでください。

印刷用まとめシート

ページのポイントをA4×2枚のシートにまとめました。

※誤字があります

どんな病気?のところ こだわりすぎていまい(誤)→こだわりすぎてしまい(正)

1 どんなことが起きるの?(症状[しょうじょう])

摂食障害は、いわゆる

- 拒食症[きょしょく しょう]

- 過食症[かしょく しょう]

に分けられます。

拒食症は「やせがはげしく月経(生理)もなくなってしまっている人」、過食症は「ふつうあるいはそれ以上の体重で、過食がある人」というイメージですが、拒食症には拒食と過食をくりかえすタイプもいて、経過も人によって様々です。

あらわれやすい症状

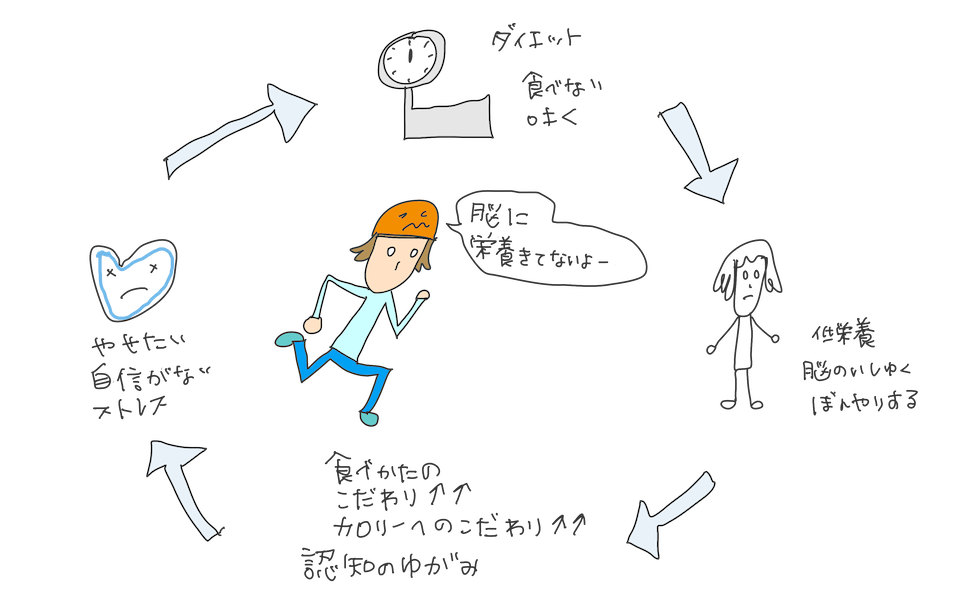

「やせたい」という気持ちから、食事の量をへらしたり、脂質[ししつ]や炭水化物を極端[きょくたん]に食べないなどの食事制限[せいげん]がはじまります。

体重がへっているにもかかわらず「太るのがこわい」「食べるのがこわい」と拒食がつづきます。

拒食が続けば低栄養状態となり、からだは「省エネ状態」になるため、脈がおそい、血圧が低い、体温が低いといった変化がみられます。

脳[のう]にも栄養がいかないため、脳が委縮[いしゅく(ちじむこと)]してしまうこともあります。また、月経(生理)がこなくなり、それが長く続くと、ホルモンの影響[えいきょう]で骨[ほね]がもろくなる危険があります。

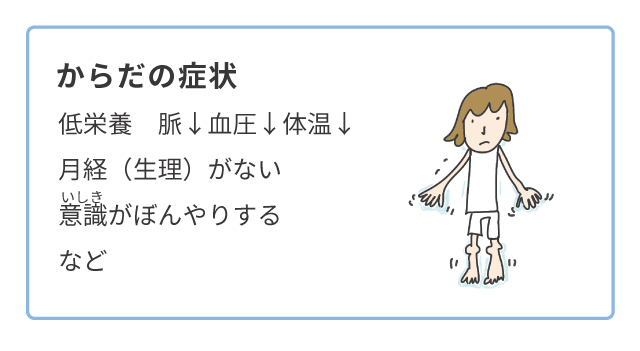

過食症や拒食症の「過食期」ではむちゃ食いがみられます。体重が増えることをおそれて食べたものを吐[は]いたり、下剤[げざい]をたくさん飲んで、食べ物を体の外に出そうとする行動がみられることもあります。

*

極端な拒食(ときには過食)の結果として、血液中の電解質[でんかいしつ:ナトリウムやカリウムなど]のバランスがくずれ、心臓[しんぞう]に直接影響して突然死につながったり、意識障害[いしきしょうがい]やけいれんなどをひきおこすことがあります。

拒食症の体重の目安、入院が必要な体重の目安は、Q&Aで説明しています。

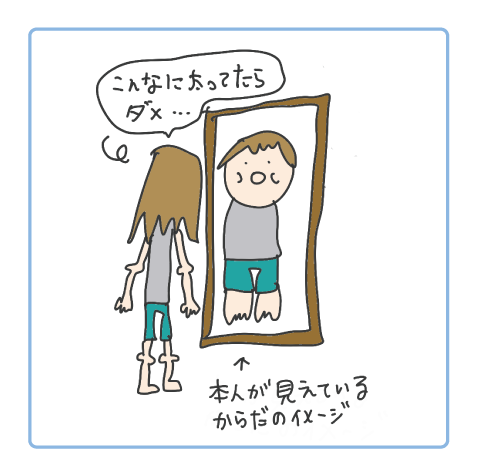

体型のイメージがゆがむ

とてもやせているのに、本人は「まだ太っている」「足やおしりにまだ肉がついている」と言いはります。まわりがいくら説得してもきけず、ダイエットをつづけます。これは本人のからだのイメージがゆがんでいるために、ほんとうにそう見えているからなのです。

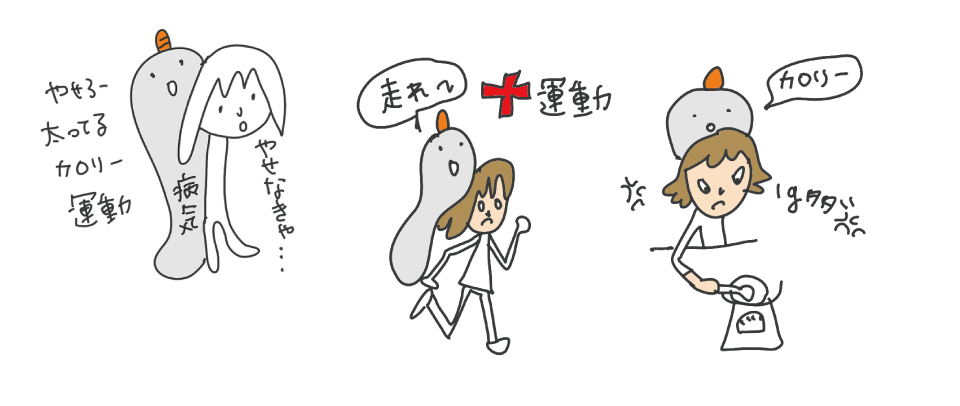

低栄養がさらにすすむと、さらにこのイメージは強くなり、食事へのこだわりが増[ま]していきます。

いつもカロリー計算をしたり、何度も体重を量ったり、周りの人が何をどのくらい食べているのか気になったり、頭の中は体重と食べ物のことでいっぱいです。

まわりが心配して止めても、はげしい運動をしてしまうこともあります。

これらはすべて、摂食障害という「病気の症状」です。

脳に栄養がいかない!

悪循環[あくじゅんかん]にはまり病気の症状がすすみます…

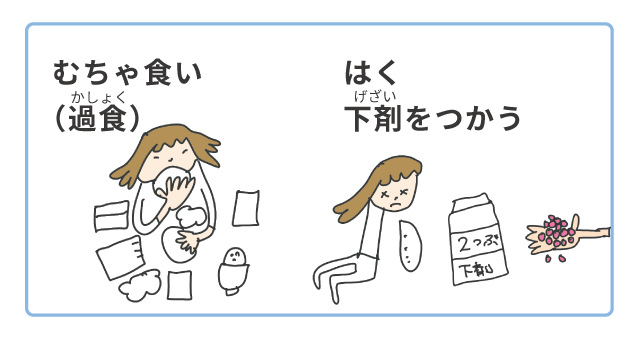

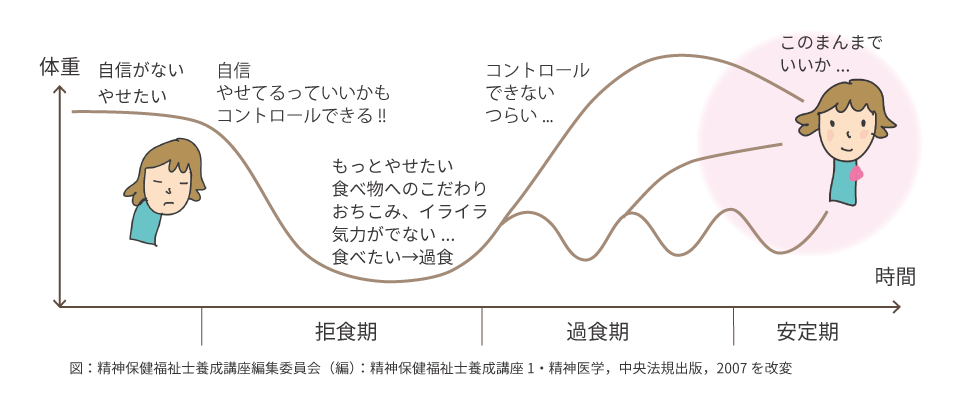

2 経過[けいか]と体重

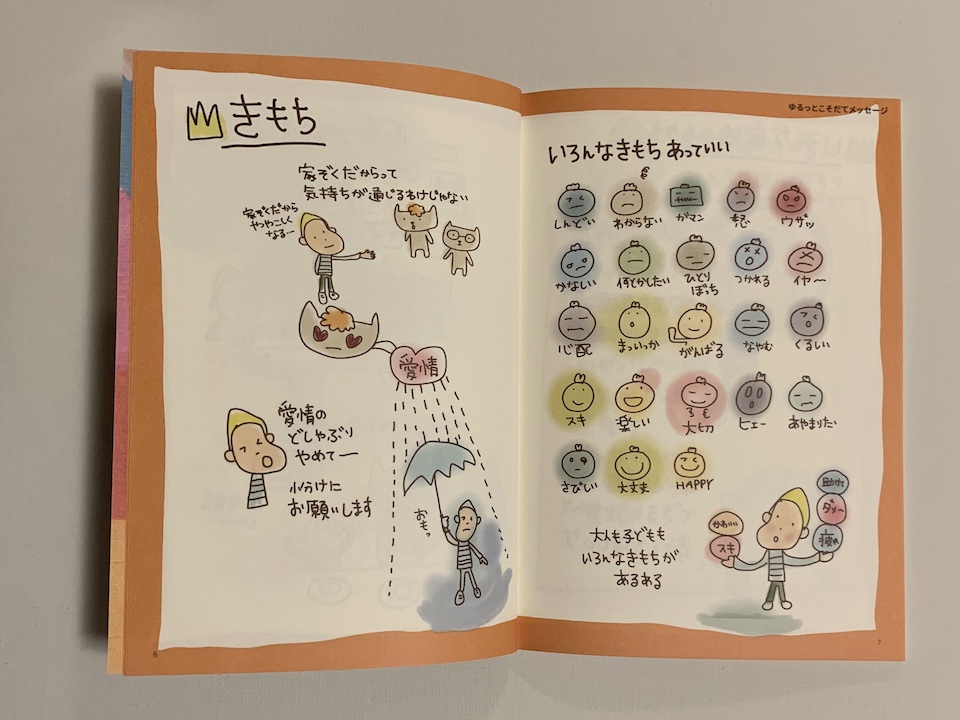

こんな気持ちになりやすい

経過は人それぞれです。回復のカギは、「このままの自分でいいかな」と思えるようになることです。

3 回復のサポートになることは?

からだのケアとこころのケアの両方が必要です。

本人は元気なつもりで動き回っていても、やせていることで、からだは「省エネ」状態になっていて、少ないカロリーでなんとか動いています。だから、できるだけからだを休ませる時間が必要です。

また、食べ方の工夫をして、少しでもカロリーをとる必要があります。こわくない量、食べられるもの等を工夫して食べるとよいです。

とくにやせがひどいときは、ちょっとしたことで身体の調子をくずしやすいです。急に命にかかわる状態になることがあるので、早めに病院へ行くことが必要です。場合によっては入院が必要になることがあります。

こころのケアの入り口は、摂食障害はどんな病気なのか、を知ることです。

体型に対するゆがんだイメージや、体重や食事へのこだわりなどが、病気の症状であると理解することで、治療[ちりょう]の必要性を感じることができます。本人だけでなく、家族やまわりの人もいっしょに勉強するとさらによいです。

本人には病気に影響されたところばかりではなく、できていること、がんばれていることがあります。本人と家族、まわりの人たちが話しながら見つけていきます。

そういう話をする中で、自分の気持ちを話せるようになるとよいです。

自助[じじょ]グループという、同じ病気をかかえた仲間と話をする場もあります。足を運んでみることをおすすめします。

まわりの人はどうしたらいいですか?

本人の言動は、まわりからみると奇妙[きみょう]で理解しがたいものです。

「自分が助けてあげられない…」などと必要以上に自分を責[せ]めないでください。良かれと思ってかけた言葉に反発されたり、行動を止めようとしたら大ゲンカになったり、まわりもどうしていいかわからず、つかれ切ってしまいます。

まずは、家族などまわりの人が元気でいられるよう、自分なりの気分転換や安心できる場所をみつけてください。

家族会で話をしてみるのもよいです。ちょっと本人からはなれる時間を作ってみてください。お住まいの地域の家族会の情報は、保健所や精神保健福祉センターで得られます。

本人との接し方

本人は体重や食べ物にとらわれていて、とても不安で、自信を失くしています。そんな本人の気持ちを受け止め、「からだのことが心配」「あなたを大切に思ってます」と声をかけてください。

過食期は、拒食の時期を過ぎて体重が増え、からだとしては安定してくる一方で、本人は体重の増加や体型の変化にとまどってしまい、「コントロールできていない」「こんな太った自分はダメだ」と気分が落ちこんでいきます。まわりはその気持ちを否定[ひてい]せず、受け止めていくことが必要です。

4 病気の人はどれくらいいるの?原因は?

日本で医療機関を受診している摂食障害患者は1年間に21~24万人とされています。

さらに、複数の調査で、治療を受けたことがない方や治療を中断している方が4割ほどいることがわかっており、治療が必要な患者数は40万人近くいると考えられています*。

原因はよくわかっていませんが、なにかひとつの原因で起きる病気ではありません。

自分に自信が持てない、こだわりが強い、完ぺき主義、不安やうつ傾向など本人側の問題や、周囲から受けるストレス(家族や友人など対人関係の問題、環境の変化など)、いろいろな背景が重なっていると考えられています。

摂食障害がおこる背景には、やせていることが求められる文化や、体重を厳密[げんみつ]にコントロールしなければならない状況(ファッションモデルやアスリートなど)が関係していることもあります。

*こころの情報サイト|国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

5 病気をかかえながらの子育てについての情報は?

病気をかかえながら親をすることは大変な取り組みです。

》親のみなさんへ〜ゆるゆる子育て

少し気持ちが楽になるような情報、サービスの情報、イラストブックやリンク集、自助会の情報などをのせています。

》こころの不調や病気と妊娠・出産のガイド(一般の方向け) <外部サイトへとびます>

(公益社団法人⽇本精神神経学会・⽇本産科婦⼈科学会)

精神疾患と妊娠・出産・授乳・子育てに関する情報がまとまっています。

Q&Aスタイルで読みやすいです。

アイテム案内

『ゆるっとこそだて応援ブック』

(プルスアルハ著)

病気をかかえながらの子育てを応援しているイラストブックです

》絵本紹介ページへ

6 (親が病気のとき)子どもの安心のためにできることは?

病状から、子育てや家事、仕事などへさまざまな影響があることがあります。次のような子どものサポートができます。

- 食行動の症状に子どもをまきこまないようにする

- 食べ吐きは、子どもの前ではしないようにする

- (不可解にみえる食行動など)病気の症状だと説明する、子どものせいではないことを伝える

- 子どものどんなきもちもみとめる

- 日常生活をサポートする:食事、生活リズム、身だしなみ、学校の準備、遊びなど

- こまったときの対処法を相談しておく(「こまったときカード」を作るなど)

- 家族が少し元気になる、病気や対応について知る、ひとりだけで抱えずに相談してみる

子どもさんとみられるメッセージと工夫のページ

》小学生のみなさんへ

》中高生のみなさんへ

》ヤングケアラーのみなさんへ

子どものサポートのための絵本

ページ案内

病気をかかえた方のご家族のみなさんへ

こんな対応をしてみましたという例を紹介しています

》ページへ

7 よくある質問 Q&A

Q 拒食症とダイエットとはなにがちがうのですか?

A 自分の体型が気になってダイエットをはじめる、という話はよくあります。特に若い女性であれば、多くの人が一度は経験があると思います。たいていの場合は途中で挫折[ざせつ]したり、「このくらいの体型でいいか」と現状を受け入れたりして、いつもの食べ方に戻っていきます。

しかし、[4 原因]で説明したような背景があると、体重をコントロールすることによろこびを感じたり、どんどん食事やカロリーへのこだわりが強くなります。拒食が続いて低栄養状態におちいったり、過食や嘔吐、下剤の使い過ぎなど行動の変化が目立ってきます。

摂食障害とは、このように、自分の体重や体型、食事にこだわりすぎてしまい、うまく食べることができなくなってしまう病気です。

*

Q 体重の目安がありますか?

A 摂食障害の中でも、拒食症と診断[しんだん]するとき目安のひとつに、「標準体重*の80パーセント以下」があります。

ここでいう標準体重は、身長とBMI(Body Mass Index:やせや肥満など体格の評価につかう)から計算できます。

標準体重kg=身長m×身長m×BMI(男性:22、女性:21)

例えば身長160㎝の女の子の場合

標準体重=1.6m×1.6m×21=53.76kg

彼女が標準体重の80%以下になるということは

53.76kg×0.8=43.008kg

ということで、43㎏を割ってくると拒食症の可能性が強くなります。ただ、診断するには、自分のからだのイメージのゆがみや、体重が増える不安からおこる行動の問題もチェックします。

*

Q 入院するのはどんなときですか?

A 摂食障害の治療は外来治療が基本ですが、やせがはげしく(目安は標準体重の60%以下)、低栄養のため命の危険がせまっているときや、気持ちが不安定で、死にたい気持ちや自分を傷つける行動が目立つときなどは入院治療が必要です。特に低栄養やはげしい過食・嘔吐による電解質の異常、心臓の機能低下など、からだの問題が急激[きゅうげき]に悪化している場合、こころのケアよりもからだの緊急[きんきゅう]対応が優先されます。

また、本人も家族も病気に振り回されて疲れてしまっているときに、入院してお互いに距離をとるのもひとつの方法です。

ただ、「入院すれば早くなおる」「入院すればすべて解決する」というわけではありません。入院治療はあくまで「外来通院ができる状態までたてなおす」と考え、治療スタッフと相談しながら目標を立てて入院治療にとりくむとよいです。

*

Q.摂食障害にきく薬はありますか?

A.残念ながら…摂食障害そのものに効果がある薬は、いまのところありません。ただ、うまく使えば部分的にでも症状がラクになる薬はいくつかあり、症状や経過に合わせて処方[しょほう]されることがあります。

8 くわしい情報を知りたいときの参考サイト&図書

参考サイト

》摂食障害情報ポータルサイト(一般の方)

》摂食障害情報ポータルサイト(専門職の方)

》摂食障害<こころの情報サイト|国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

》摂食障害回復サポートサイト未来蝶.net

図書

- 『家族で支える摂食障害』,伊藤順一郎 編,保健同人社,2005

- 『摂食障害からの回復をささえる家族のちから』,伊藤順一郎 監修,地域精神保健福祉機構 》書籍ページへ(コンボのサイトへ)

- 『10代のための もしかして摂食障害? と思ったときに読む本「やせたい気持ち」から離れられないあなたへ』,おちゃずけ 作/作田亮一 監修・解説,合同出版,2021

- 『摂食障害オバケの“ササヤキ”: やせたくなったら要注意』,雨こんこん 著, 池田蔵人 イラスト, 鈴木眞理 監修,少年写真新聞社,2020

病気や障がい・精神科について知る(病気の一覧のページへ戻る)

このページの担当

ざっきー+ ぷるすあるは

「これって症状なんだ」とわかることからはじめよう。

「こんな感じでいいかも」と思えるようになれるといいな。