病気や障がいをかかえた方のご家族向けのページです。

ご家族の方のお立場、ご本人の病状、ひとりひとりが大切にしていることや希望、ご苦労、ご家族のあゆみ…さまざまだと思います。

このページには、いろいろな情報を置いています。取り入れてみようかなということがあれば、ご活用ください。

はじめに

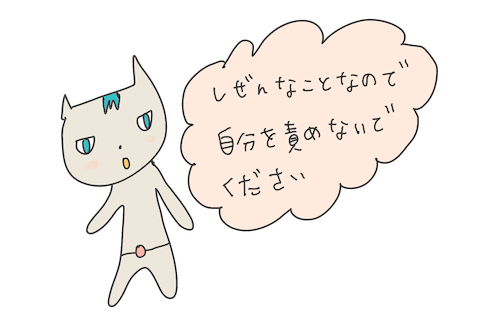

ご家族の方が抱くどんなきもちも、自然なきもち、大切なきもちです。

本人に対してどんなきもちをもってもだいじょうぶです。

親のみなさんをはじめとして、いろんなお立場のご家族に共通する情報をこのページでのせています。

以下の、パートナー・子ども・きょうだいの方向けのページでは、それぞれの立場の方が集まる家族会の情報や、本やコラムなどの情報があります。

一般的な家族会は、親の立場の方が参加されていることが多いです。立場によって、なやみごとがちがうことも多く、同じ立場の方が集まる場ならではの経験、知恵や共感があります。

家族会の情報

》全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)都道府県連合会一覧

》みんなねっとWebサイト<トップページ>

「家族会の目的は、家族がたくさんつながって気持ちをわかち合い、みんなが笑顔になり、元気になることです。また国や地方公共団体に働きかけて施策[しさく]を良くし、家族や本人が地域の中で安心して暮らせるようになることです。」(みんなねっとHPより)

オンライン家族会

》encourage|エンカレッジ

うつ病患者の家族向けコミュニティサイトです

うつ病以外の精神疾患のご家族の方もいらっしゃいます

》みんなねっとサロン

家族同士が相談できるコミュニティサイトです

登録者は2万人をこえています

*

家族だけで相談できる公的な機関(無料)

家族相談を行っている医療機関もあります(有料のことが多いです。仕組みはいろいろです)。

相談先の情報

子ども子育て、こころの健康についての一般的な相談先、法律相談、DV相談、高齢の方の相談、休日夜間の医療相談などをのせています。

》ページへ

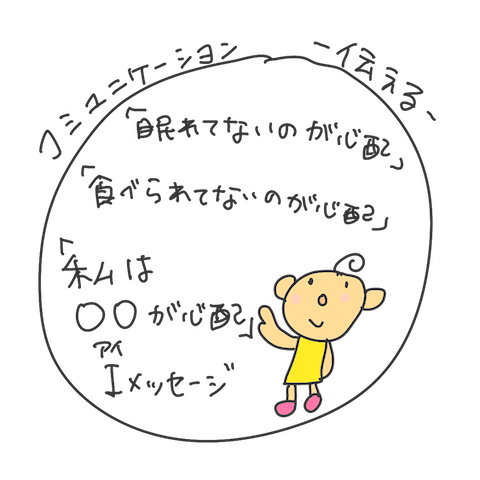

コミュニケーションを助けるアイテムいろいろ

相談することを整理するためのツール集があります

》ページへ

相談のヒント(準備中)

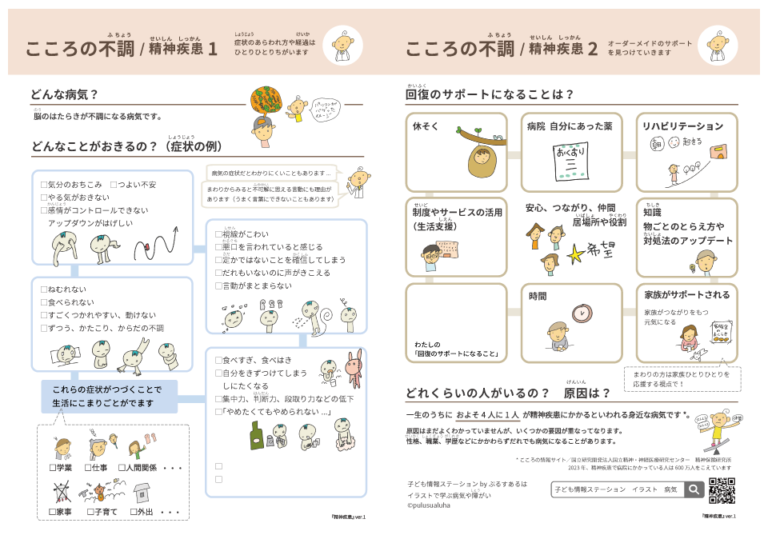

イラストで学ぶ病気や障がい・精神科受診について

精神疾患って?のまとめページから、いろいろな病気のページ(各論)まで、イラストで知識をえられるページです。精神科受診についてや、参考サイトや本の情報もあります。

》ページへ

子どもと家族をささえる社会保障[ほしょう]制度・サービス

生活の支援、子どもと家族・子育ての支援、治療にかんする助成(お金のサポート)など、さまざまな制度・サービスについての情報リンクです

》ページへ

「こころの不調や病気と妊娠・出産のガイド(一般の方向け)」

|公益社団法人 日本精神神経学会・⽇本産科婦⼈科学会

Q&Aスタイルで読みやすいガイドです。とても多くの情報がのっています。目次で、知りたいことを選んで読むことができます。

こころの不調や病気を抱える当事者の方や、家族会、当事者会の支援者なども参加して作成されたものです。当事者の方が妊娠・出産・授乳・育児について、さまざまな疑問、不安、なやみをかかえていることを共有し、 少しでも解決につなげることをめざしています。

(発行日2024年6月6日/ 2024年12月19日改訂)

》親が精神疾患をかかえている子どものための絵本(リスト)

さまざまな絵本が出版されています。うつ病、そううつ病、統合失調症などについての絵本、精神疾患全般についての絵本など。子どもさんへのメッセージや、病気についての説明などがふくまれる絵本です。コミュニケーションのきっかけにもなります。

》「It’s your time あなたの大切な時間」心の病気がある親をもつ子どもたちへ<外部サイトへ飛びます>

中学生~20代くらいの若者向けの情報です。Webサイト&パンフレットがあります。

*

》子どものケアガイド(子どものまわりの大人のみなさんへ)

子どもの安心のためのかかわりや、病気について伝えようと思ったら、などについてまとめています。

「こんな対応をしてみました」といういろんな人の例を書いています。

小学校高学年くらいの子どもから大人まで。

もしも取り入れてみようかなということがあれば、ご活用ください。

例

例

例

*精神科訪問看護は、看護師などの資格をもつ医療スタッフが、精神疾患をかかえている方の住まいを訪問して、症状や生活上のこまりごと、希望にあわせて、心身のケアや療養生活のサポートを行うサービスです。

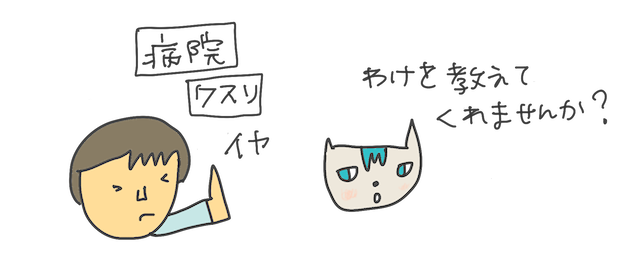

病院に行くことやくすりを飲むことをやめてしまい、病気の症状が出て、生活や人間関係への影響が大きい場合の相談先…

まず、通っていた病院に相談します。

通っていた病院がないときや、本人が受診しないと対応してもらえないときの相談先には、保健所[ほけんじょ]、精神保健福祉[せいしん ほけん ふくし]センターがあります。家族だけでも相談できる場所です。

数は多くないですが、訪問診療[ほうもん しんりょう]を行っている医療機関もあります。

「家族会」には、家族ならではの経験や情報、共感があります。

第三者の人と話すことで、家族のなかの風通しがよくなったり、別のかかわりのヒントがえられることがあります。1人だけでかかえこまずに早めに相談してください。

検索ワード

[ 保健所 (住んでいる地域)]

[ 精神保健福祉センター (住んでいる地域)]

[ 訪問診療 精神科 (住んでいる地域)]

[ 精神科 アウトリーチ* (住んでいる地域)]

*アウトリーチ:訪問型支援。治療を受けたことがなかったり、病院に行くことをやめた人に対して、専門職がチームを組んで必要に応じて訪問支援を行う精神障害者アウトリーチ事業をおこなっている自治体もあります。

*

「病院に行って」「くすりを飲んで」だけの会話になってしまうと、本人がきもちをわかってもらえないと感じて、拒否[きょひ]感が強くなったり、家族の関係が悪くなっていくことがあります。「心配してる」のメッセージや「おはよう」などの会話も大切にします。いっしょに楽しめることや、いっしょに安全にすごせることを見つけられるといいと思います。

》Q.高校生です、親を精神科に受診させたいです…(チアキのQ&Aのコーナー)

夜間や休日で、かかりつけの病院が利用できないとき、かかりつけの病院がない場合は、都道府県がやっている「精神科救急情報センター」が相談窓口になります。

[ 精神科救急情報センター (住んでいる都道府県)] で検索します。

暴力[ぼうりょく]があったり、自殺[じさつ]の心配が高まっているときには、警察[けいさつ]に連絡をして安全を一番に考えます。

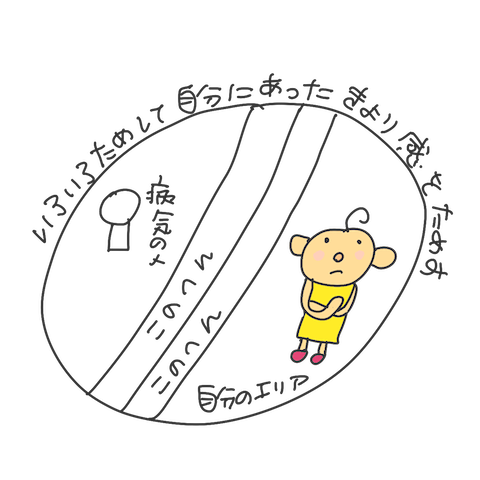

家族会の調査*によると「十分に睡眠がとれない、食欲がないなど、身体の不調を感じることがあった」67.2%、「精神状態に不調が生じて精神科を受診した」28%、などご家族の方の心身に大きな負担がかかっている実情が明らかになっています。

病状に影響されての暴力、暴言が家族に向かってしまうこともあります。具合がとても悪い状態を身近でみつづけなければいけないご家族の苦労は本当に大きなものです。

そして、非常に大きな精神的ショック、恐怖をともなう体験があると、だれでもこころに深いケガを負ってしまうことがあります。このような「こころのケガ」は広い意味でのトラウマとも呼ばれます。

こわい体験をしたときのことが、今まさに起きているかのように、急に浮かんできてしまったり、それをさけようとして、相手の言いなりのようになってしまったり…。きもちや体調にも大きな影響があらわれます。これらは非常事態に対する心や身体の自然な反応です。

ご家族も助けが必要な状況です。家族のなかだけでなんとかしようとせずに、助けを求めてください。

心身の不調が強いときは、ご自身の受診も検討してください。

*「2024年度精神障害者と家族の生活実態と意識調査~全国家族ニーズ調査~」|みんなねっとの調査(速報版)より。そのほかの結果に「仕事の勤務時間を減らす、転職する、退職するなど就労状況が変化した」41.5%、「本人のための支出が増え、経済的な困難に直面した」45%。

※こころのケガについては、こちらのページでイラストつきで説明しています

》こころのケガ(トラウマ)

支援者のみなさんへのお願い

病気のご本人だけでなく、ご家族おひとりおひとりを気にかけてください。

すぐに答えや解決策がでなくても、大変な状況のなかでも、できることを、ご家族といっしょに考えてください。警察を呼ぶことや、きょりをとる選択のほかにも、ご家族といっしょに考えられることがあると思います。「その場しのぎ」を重ねていくことも、今できる大切な取り組みかもしれません。

行政、精神医療・福祉をはじめ、ご家族を支える社会の仕組みが圧倒的に足りない現状ではありますが、次のような取り組みがはじまったり、少しずつひろがったりしています。

英国メリデン版訪問家族支援プロジェクト

英国発祥、精神に「障がい」のある人と家族をまるごと支援する訪問家族支援です。

》一般社団法人ジャパンファミリーワークプロジェクトのページへ

オープンダイアログ

開かれた対話。フィンランド西ラップランド地方で開発されてきた精神科医療の包括[ほうかつ]的なアプローチです。

》オープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパンのページへ

高校で「精神疾患の予防と回復」を学ぶ授業が復活

新学習指導要領(2022年から全面実施)で、約40年ぶりに精神疾患の具体的な記述が復活しました。以下のコラムで、いくつかの取り組み例などを紹介しています。

》「学校メンタルヘルスリテラシー教育」とは?

トラウマ・インフォームド・ケア(TIC)

こころのケガについての知識や対応を身につけ、「トラウマがあるかもしれない」という視点をもって対応していく枠組みです。

再トラウマを防ぎ、安全・安心を感じていただくための対応や環境を整えることなど、医療、教育、福祉、保健、地域など、こころのケガをした人に関わるすべての人が対象になります。こちらのコーナーでネットで読めるページを紹介しています。

》リンク集へ

*

情報を得られるところ

》月刊みんなねっと

「精神医療・保健・福祉に関する最新の情報から、家族会の活動や体験談、読者の声など、さまざまな内容を掲載し、毎月お届けしています。」

》こころの健康図鑑

こころの健康や精神疾患について情報が集まっているサイトです。

最後まで読んでくださりありがとうございました。