お父さんがうつ病、お母さんにアルコール問題がある…など、親が精神疾患やこころの不調を抱えているとき、病気のご本人やご家族、支援者の方など、子どものまわりの大人の方が、子どもとのかかわりに活用していただくためのガイドです。

はじめに

必要なサポートは、家族の状況によってさまざまです。

親の子育てのサポート、経済面をふくめた生活全般のサポートも欠かせません。特に、子どもの年れいが低いときには、親の子育てのサポートが子どものサポートになります。

このガイドの中では、子どもへの心理的なサポートを中心に、病気を子どもに説明することについてもくわしく取り上げています。

子どもの年れいは主に学童期です。そのほかの年齢にも活用できます。子どもの年齢や個性、ご家族の状況やこれまでになさってきた工夫や歩みにあわせて、取り入れやすいことから試してみてください。

参考図書:家族のこころの病気を子どもに伝える絵本シリーズ(プルスアルハ作/ゆまに書房)

イラスト版・ケアガイド

(このページの最後に、イラスト版・ケアガイドのダウンロードページへのリンクがあります)

1 子どもの安心のためにできること

①子どものことを気にかける

名前を覚えてあいさつする、毎回変わらない声かけをする、初回は簡単な自己紹介をする など

②いろいろな気持ちをそのまま認める

③子どもなりの工夫、がんばりを認める

つらいときにはそれを言っても大丈夫というメッセージもあわせて伝える

④子どもに、今起きていることについて伝える、子どもと話をする

⑤子どものせいではないことを伝える

「いい子にしていたら早くよくなるよ」といった説明をしない、病気や病気の症状を子どもに結びつけない

※2-5については、「2」「3」のなかでくわしく説明します。

⑥日常生活をサポートする、これまでの生活習慣が大きくかわらないようにする

- おはよう、おやすみのあいさつなど、変わらない習慣をつづける

- 食事、入浴、歯みがき、身だしなみ、生活リズム、学校の準備など、日常生活をサポートする

- 環境が変わるときには、子どもの安心できる持ち物を持っていけるようにする など

⑦子どもと楽しい時間をすごす

- 子どもの好きなことや、関心のあることを、いっしょにする(ゲームやアニメなど、普段の遊びでよいです。短い時間でも自分だけの時間はうれしい時間です)

- おたがいが自然に安心できるスキンシップがあればとりいれる

⑧大人が自身のケアを大切にする、だれかとつながる

- ときどき自分の調子をふりかえる、がんばっている自分をいたわる

- 家事の手をぬく日を作る、サービスを活用する

- 家族会に参加してみる など

大人がだれかにたよったり、相談する姿を見ることで、たよったり相談したりするのはよいことだと子どもが学ぶ機会になります

⑨病気の知識をもつ

⑩子どもの力を信じる

出典 家族のこころの病気を子どもに伝える絵本③『お母さんは静養中ー統合失調症になったの・後編』より、一部改変

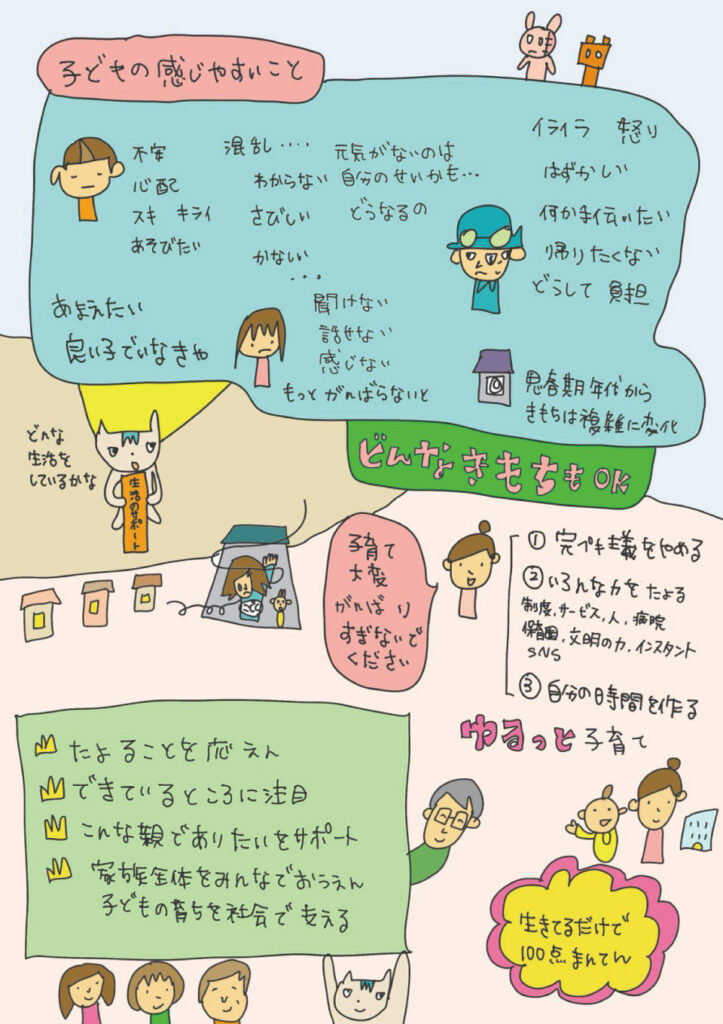

2 子どもの気持ちと行動の理解と対応

①子どものせいではないことを伝えます

親の様子がいつもとちがうとき、家の中に何か心配な状況があるとき、それを「自分のせいかも…?」と自分に関連づけて考えることが子どもではよくみられます。就学前のお子さんなどは、発達上の特徴から、何事も自分に結びつけて考える特徴[とくちょう]があります。例えば、遠足の日に雨がふったとき「ボクがおねしょをしたから?」などと考えることがあります。

年れいがあがるとともに、この傾向はうすまりますが、こころの病気は目に見えずわかりにくいため自分と関連づけて考えやすい傾向があります。自分が病気の原因とは考えなくても、病状の波と結びつけて「自分が何かやったから?」「もっと◯◯しなきゃ」など責任を感じていることもあります。病気や病状と子どもを結びつけない、だれのことも責めない対応を心がけます。

◯「あなたのせいではないよ」「病気はだれのせいでもないよ」

×「いい子にしてたらお母さん早く良くなるよ」「そんなわがまま言ったらお父さんの病気が治らないよ」

②子どもなりの工夫やがんばり、いろいろな気持ちを、そのままみとめます

子どもの感じるいろいろな気持ちは、どれも大切な気持ちです。

不安やイライラ、怒[いか]りや恥[は]ずかしい気持ち、よくわからない気持ちも…どんな気持ちも。

自分のまわりで起きているいつもとちがう状況を、その子どもなりに感じとり、さまざまな工夫をしています。

心配をかけまいと勉強やお手伝いをがんばる子、妹や弟の世話をがんばる子など。不安に対して、何らかの儀式にのめりこんだりすることもあります。

子どもなりの工夫やがんばりは、まずそのまま認めます。その上で、がんばりが負担になりすぎないように気をつけます。

こころへの負担が重なると、体調や言動の変化(例えば、頭やお腹が痛くなる、勉強や学校のことに集中できない、物や動物にあたる、友達とうまくいかないなど)としてあらわれることもあります。このようなときには、がんばるようにはげまさずに、心配事はないか、負担が重なっていないか、ということに気をつけて、子どもに接します。

◯「~してくれてありがとう」「しんどいときやさびしいときはそう言っても大丈夫だよ」

◯「~と感じていたんだね」「よく言ってくれたね」(気持ちを話してくれたときなど)

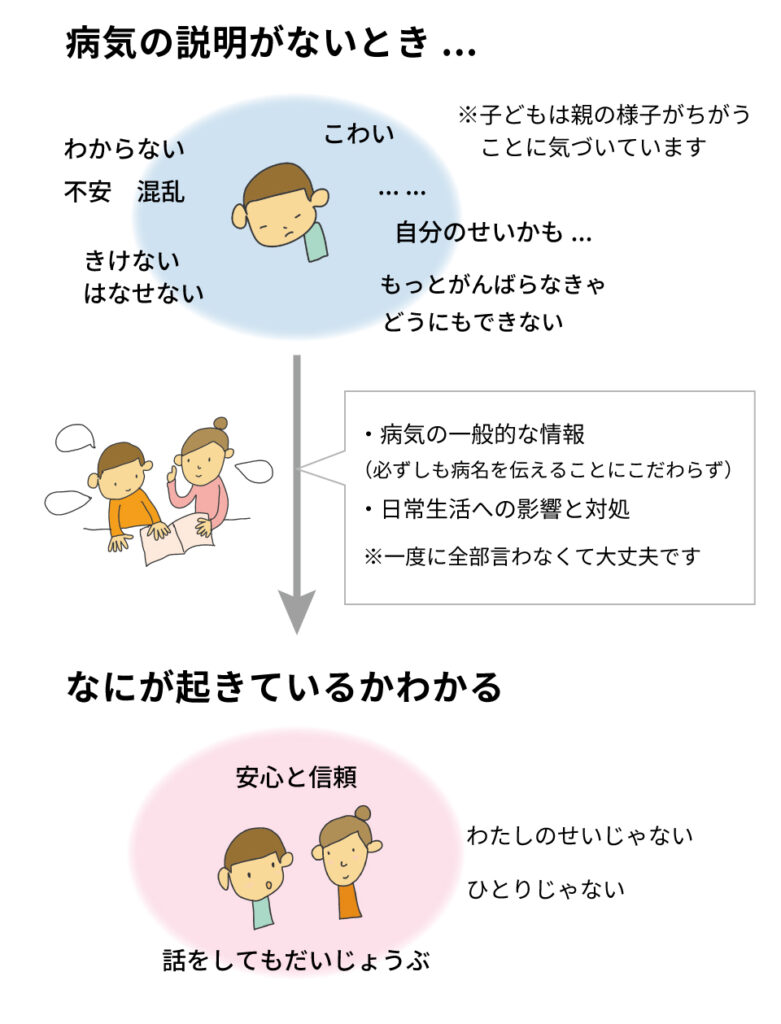

③伝えられることを伝えます、話をしても大丈夫と伝えます

心配な状況に対して何も説明がないとき、子どもは自分のせいではと感じたり、想像力を働かせてより大きな不安を抱えることもあります。また「このことは聞いてはいけない、話してはいけない」「かくし事をされている、自分は信頼[しんらい]されていない」と感じてしまうこともあります。

子どもと親の病気について話をすることはデリケートなテーマですので、ご家族のタイミングも大切にし、伝えられることから伝えます。目的は、子どもの安心につながること、話しても大丈夫と感じられることです。 伝えるときのポイントは、次の段落で説明しています。

心配なことを話せる雰囲気や、こまったときに連絡できる場所があると知ることは安心につながります。生活上の課題への具体的な対処をいっしょに考えるのもよい方法です。

◯「心配なことを話してもいいんだよ」

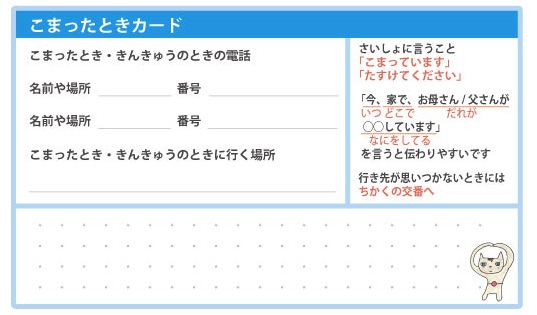

◯こまったときカードをつくってわたす

心配なことを話しても大丈夫と伝えても、「別に・・」「わからない」といった答えがかえってくることも多いと思います。このようなときには、無理に気持ちをひきだそうとせずに、子どもが関心を持っていることについて話したり、いっしょに好きな遊びをする機会を持てるとよいです。

3 病気について伝えようと思ったら

伝える目的は子どもの安心のため

病気についての知識と状況の理解は子どものレジリエンスを高めます

伝え方のヒント

症状は、生活場面にあるかもしれない影響、そのときの対応とあわせて伝えます。

子どもさんの疑問や気になっていること、希望などをききながら、やりとりをしながら話します。

伝えるポイント

- 様子がちがうのは病気のせいで子どものせいではないこと

親の病気に子どもが責任を感じなくていいこと(子どもは学校や遊ぶ時間をもっていいこと) - あなたのことを大切に思っていること

- 良くなるように治療などに取り組んでいること

病状の説明例

「お母さんは病気のせいで元気がでなくて、今は◯◯といっしょに遊べないんだよ。◯◯のせいじゃないからね。」

「病気のせいでひとりごとを言うことがあるんだよ。病気が良くなるようにお薬をのんだり、お医者さんのところに通ってるんだよ。ひとりごとを言っているときには、お部屋に行って好きな本を読んでいようね」

病名など、どこまで伝えるかは、子どもの年れいや個性、ご本人ご家族の状況にあわせて、伝えやすい範囲を考えます。何度かにわけて少しずつ伝えてもよいと思います。支援者の方と相談する方法もあります。伝えっぱなしにするのではなく、継続的にかかわります。

どんな場合でも、子どもから急にたずねられれたり、予期しないタイミングで病気のことが知られることもありますので、心づもりをしておくと安心です。子どもにたずねられたとき、すぐに説明しない場合も、「◯◯(時期など)になったら、ちゃんと説明するからね」など、誠実に対応するようにします。

子どもにも、大切な話をきく心の準備やタイミングがあります。子どもが話に気がのらないときには、無理をせず終わりにします。集中して大切な話をできる時間はお子さんによってさまざまです。5分や10分が限界という子もいます。

支援者の方が家族の病気について子どもと話をしようとするときには、家族の意向を確認し、できるかぎり事前に相談します。病気のご本人やご家族の、できているところに注目し、子育てを一緒にサポートする視点で接することが、子どもの支援にもつながります。日常生活のサポートも大切です。

伝えるときに活用できる絵本や資料を、「4 絵本や資料」、伝えた体験や声を「5 Q&A」で取り上げています。

4 伝えるときに役立つ絵本と資料いろいろ

親が精神疾患などをかかえた子どものための絵本

》絵本リストのページ

いろいろな種類の絵本が刊行されています。

物語と絵からイメージがひろがり、話のきっかけにしやすいです。絵本がメッセージや説明をおぎなってくれます。自分のペースで読み返すことができます。

中学生~のパンフレットもあります。

ダウンロードできるアイテム

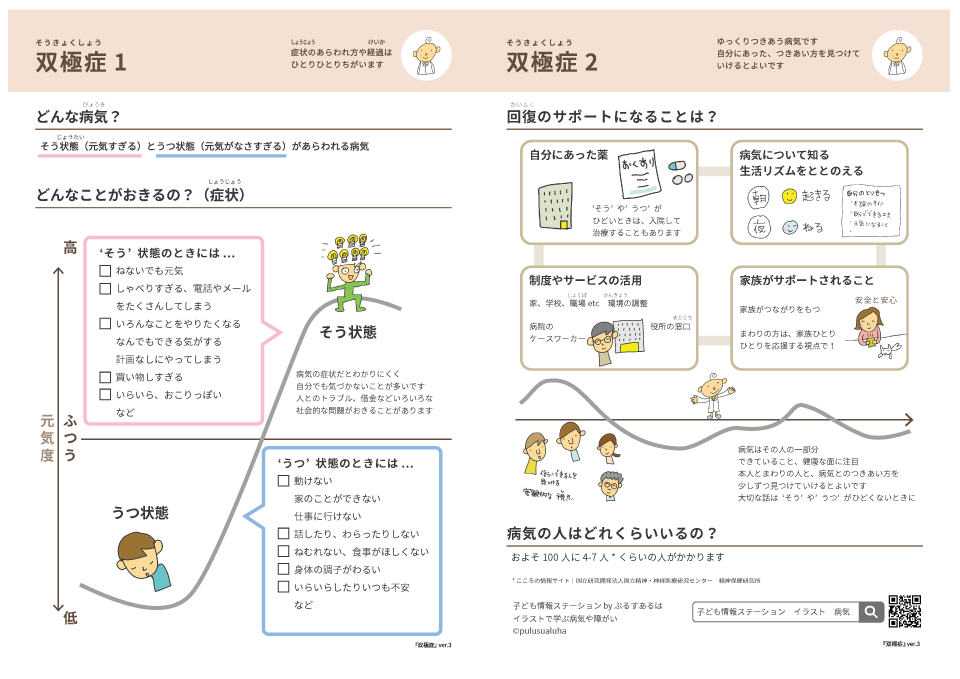

》病気や障がい・精神科について知る

精神疾患全般[ぜんぱん]と、それぞれの病気について、イラストをみながら知識をえることができるコーナーです。印刷用のまとめシートがあります。シートを使って病気について話をすることができます。

》「病気のことで聞きたいことリスト」「メッセージシート」

家族の病気について子どもと話をするときに使えるアイテムです。

》コミュニケーションを助けるアイテムいろいろ

自分の調子を伝える、メッセージを伝えるためのツールが紹介されています。

図書

アイテム案内

本『親の精神疾患とともに生きる子どものレジリエンスを高めるために 家庭、地域、保育・教育現場でできること』

アルベルト・レンツ著,宮崎直美訳,田野中恭子監修,かもがわ出版

精神疾患の親とその子どもについて、レジリエンスについて、知識を共有した後、親にできることや、保育園や幼稚園・学校の先生へのアドバイスがかかれています。実践[じっせん]的な本です

》かもがわ出版の書籍紹介ページへ

文献

精神障害の親と暮らした経験のある成人した “子ども”への アンケート調査―子どもを対象とした心理教育の充実のためにー,土田幸子,宮越裕治,鈴鹿医療科学大学紀要 24 53-65, 2017

https://www.suzuka-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/06genchoronbun.pdf

(子どもの知りたいニーズについて、まとまっています)

5 動画で子どもの生活の様子やサポートを知る

動画「親が精神障害 子どもはどうしてんの?」と解説

親が精神障害やこころの不調のとき、子どもたちの生活の様子は? どんなサポートができる?

ナビゲーターの「アルハ」、このテーマで研究されている「たのなか先生」といっしょに考える動画です。

》ページへ

7 伝えるQ&A

Q 今は落ち着いています、必ず伝えた方がよいのでしょうか?

A お子さんの個性や年齢、現状、ご家族の意向などとあわせてご検討ください。ご本人や近い親戚など家族の中で事前に話し合うことも大切です。利用されている相談機関などで相談する方法もあります。

内服を続けながら長期的に病気とつきあう場合は、病状が落ち着いていても、いずれかのタイミングで ~例えば何かの節目の年など、親子ともに落ち着いたタイミングとセッティングを選んで~ 伝えられるとよいと思います。家族の一員としてあなたのことを信頼しているというメッセージになります。落ち着いているときに伝えることで、余裕をもって受け止め、備えができるというメリットもあります。

長い目でみたときには、「病気はあっても家族みなが大切な存在。あなたは自分の道を選んで歩いていける、それを応援している」というメッセージにつながるとよいと思います。

伝えることについての声・体験のコラム

》伝える家族の負担、家族(パートナー)のサポートの大切さ─アンケートでいただいた声から

》Sさん[40代・女性]のストーリー うつの本人で母の立場から【前編】「うつについて、子どもにこんなふうに伝えました」

6 安全と安心のためのツール(こまったときカード・きんきゅうのときカード・安全地図)

こまったときカードの使い方

- 大人が作って子どもにわたす または 大人と子どもといっしょに作る

- 下の空らんは、入院時の説明やメッセージなどに活用できます(必ず埋める必要はありません)

- 冷蔵庫や電話機などの目につきやすいところへ貼っておくこともよい方法です

- 子どもといっしょに、電話でさいしょに言うことを練習しておきます

- こまったときに行く場所への行き方を調べておきます

記入例

- (入院時の説明)「◯◯へ お母さんは、びょうきがよくなるように、びょういんにおとまりするよ。先生やかんごしさんがついているから、だいじょうぶだよ。 少しおちついたら、せつめいするからね。◯◯のせいじゃないんだよ。 ◯◯より」

- 「◯◯へ お父さん、今は病気のせいでいっしょに遊ぶことができないけど、◯◯のこと大好きだよ。横になっているときには、そっとしておいてね。 ◯◯より」

》安全を守るためのツール集

きんきゅうのときカード(110番/119番)、安全地図、アプリの情報ものせています。

8 イラスト版ケアガイドのダウンロード

「ケアガイド」は、ぷるすあるはのチラシを兼ねています。データはこちらからダウンロードしてお使いいただけます。

》チラシPDF(グーグルドライブ)

紙のチラシは、キッズパワーサポーターにご登録(無料)いただいた方へ、郵送でお届けしています。

》キッズパワーサポーターに登録する

このページの担当

チアキ(看護師)キタノ(医師)

取り入れやすいことから試してみてください。子どもにとっても、そのまわりの方にとっても、少しホッとできることにつながったら幸いです。