家がごちゃごちゃしてると、自分のことが後回しになったり、いろいろと火の粉がふりかかってきたりするけれど…。自分のこころやからだが、いいかんじでいられたり、自分の時間や大切にしていることを守るための工夫をかいているページです。

こころやからだのメンテ

こころやからだの調子はどうですか?

自分で自分のこころやからだをメンテするヒントです。

今、ストレスがどれくらいたまっているか、どれくらいおつかれか、見える化して、ちょっと客観的[きゃっかんてき]になります。

無理して元気をよそおう必要はないです。子どもも大人もつかれます… つかれたっていいし、つかれたときには「つかれた」と言っていいです。

1 不調のきっかけとサイン

こういうときには調子をくずしやすい…という自分の不調のきっかけを知っておくと、対応しやすくなります。まわりの人に伝えておくのが有効なこともあります。

きっかけは、人によっていろいろです。

- つかれ、すいみん不足、空腹[くうふく]

- 体調不良、生理前、生理中、体のどこかがいたい

- 腹が立つこと(怒)

- 季節の変わり目、気圧の変化、雨の日

- 大きな声、大きな音

- 新学期、苦手な場所、苦手な授業、苦手な先生、行事、外出、人ごみ、電車

- デート、ひとりの時間がないとき

- 親のケンカやふきげん

- ニュース、SNSの書きこみ

- 予定がない時間(ひま)、ひとりぼっちな気がするとき

- …

*

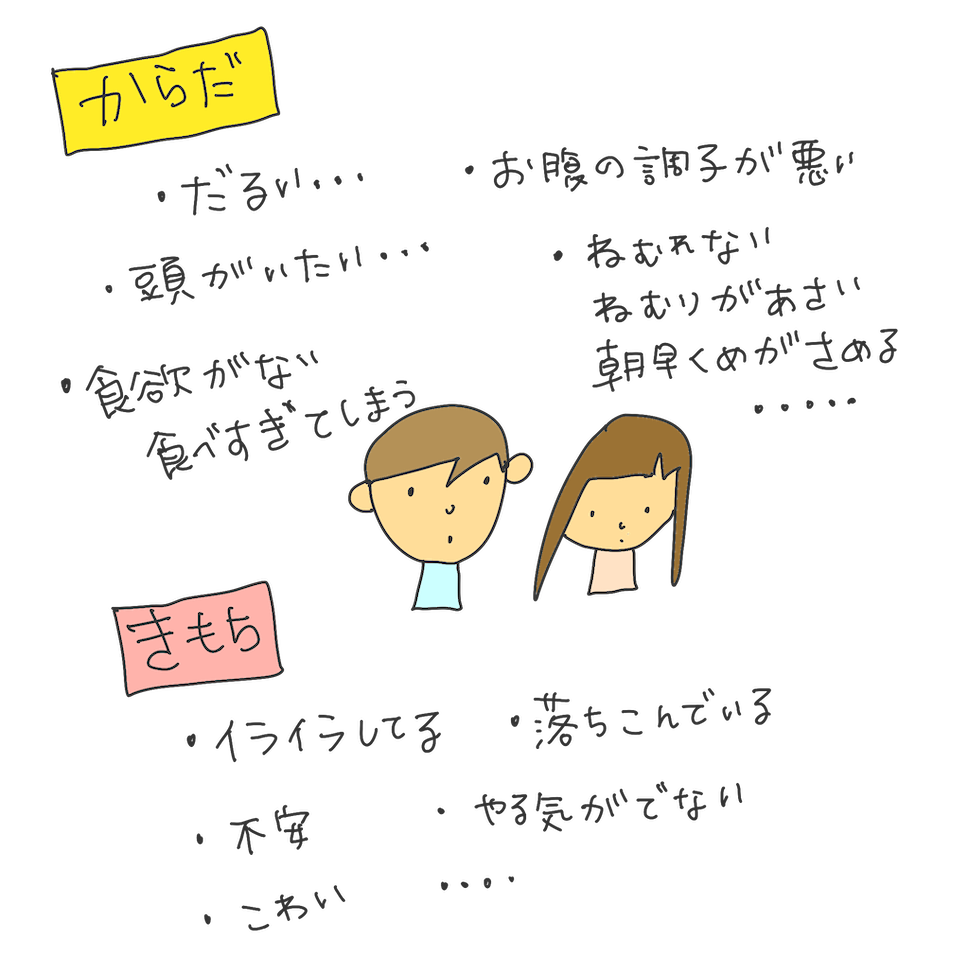

きっかけになることがあったり、なかったりしても、不調はなんらかのサインになってでてくることがあります。からだのサイン、こころ(きもち)のサイン、行動のサインなど。調子の中身をときどき自分でチェックしておけるといいです。

自分のきもちがわからなくなる・・・ということもあるかもしれません。

ほかにも、ひきこもりがちになってる、外にでかけるのが不安、人と会いたくなくなる、だれかにたよれなくなる、だれかにあまえたくなる、やたらテンションが高くなる、ずっとネットをみている、など、行動の変化がサインになっていることもあります。

きっかけやサインに気づいたら、そういうときにはどうする?を考えておけるといいです。

普段から自分がやっている工夫もあると思います。

自分にあった工夫を見つけられるといいです。

[3 セルフケアの4つのアイテム] で工夫を紹介しています。

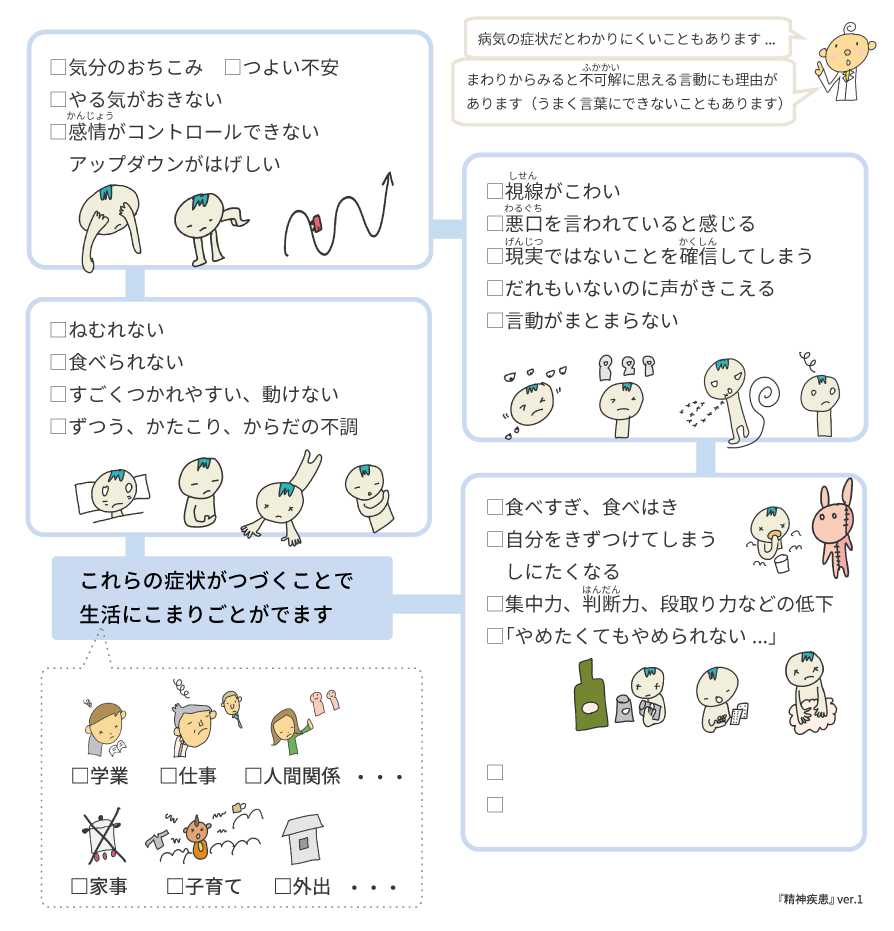

2 こころの不調がつづくとき・・

だれでも、体調不良になることがあるように、こころや脳も不調になることがあります。

脳の不調はいろんな形ででてきます。たとえば・・・

食事や睡眠[すいみん]、体調など、からだの不調としてあらわれることも多いです。

こころや脳の不調は、心の強い弱い、気合や根性とは関係がありません。職業、学歴、性格、年れいなどにかかわらず、だれでもなる可能性があります。

どんどんしんどくなるときや、生活に影響[えいきょう]があるとき(例 学校にいけない、部活やアルバイトにいけない、勉強に集中できなくて成績がさがった…)には、早めにSOSします。

こころの不調や受診について、身近な相談先には、学校の保健室の先生やスクールカウンセラー、健康相談室や学生相談室などがあります。

ページ案内

ココロとストレスとうつ

ココロがしんどい?どうしたらいい?を知るためのページです。自分でできるこころのメンテ、相談のタイミングも書いています。

》ページへ

病気や障がい・精神科について知る

精神疾患って?のページでは、でやすい症状、回復のサポートになること、など一般的な説明をかいています。それぞれの病気の説明をしているページもあります。

》ページへ

精神科以外でメンタルヘルス不調の相談ができるところ

》ページへ

性のこと

性もこことろからだとつながっています。とても大切なことです。

》性についてのなやみ・情報や相談先

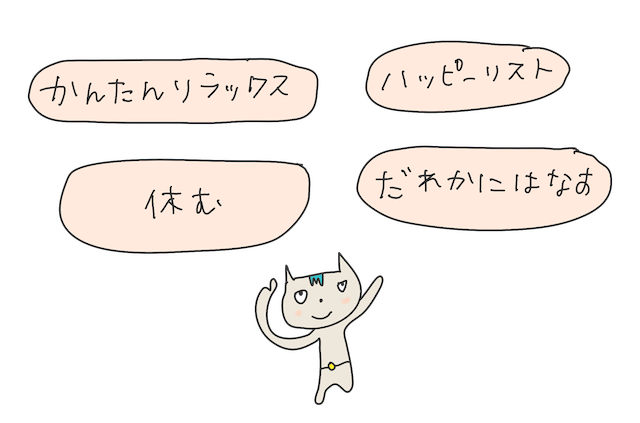

3 セルフケアの4つのアイテム

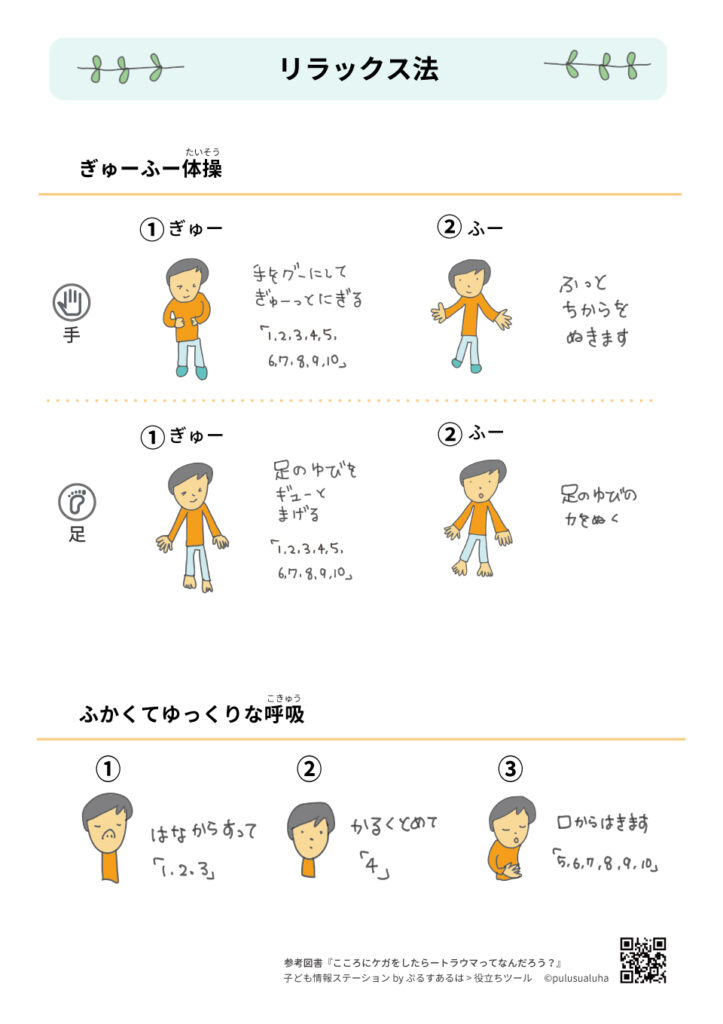

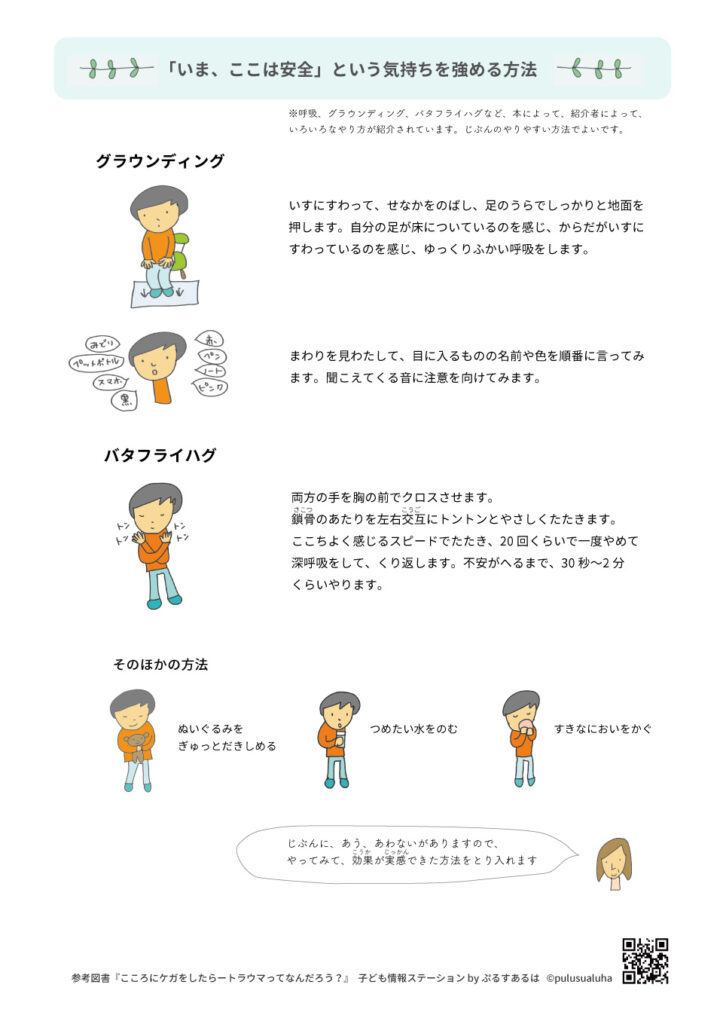

①かんたんリラックス

》「リラックス法」「いま、ここは安全という気持ちを強める方法」(印刷用PDFがあります)

ちょっとリラックスする方法です。ほかにもいろいろあります。

あう、あわない、できることできないことがあるので、自分にあった方法を見つけられるといいです。

- 静かな場所にいく

- ストレッチやのびをする

- 体を動かす

- ひとりが落ちつけるときは、ひとりになる

- だれかといっしょにいた方が落ちつけるときは、安心できる人といる

- 好きな音楽をヘッドホンなどできく(外の音をたつ)

- パーカーのフードなどをすっぽりかぶって目をつぶって暗やみに入る

- 押し入れや寝袋[ねぶくろ]などの、せまいところに入る

- ぬいぐるみ、だきまくらなどをギュッとする

- あたたかい飲みものをのむ

- つめたい飲み物をのむ

- すきなにおいをかぐ

- ・・・

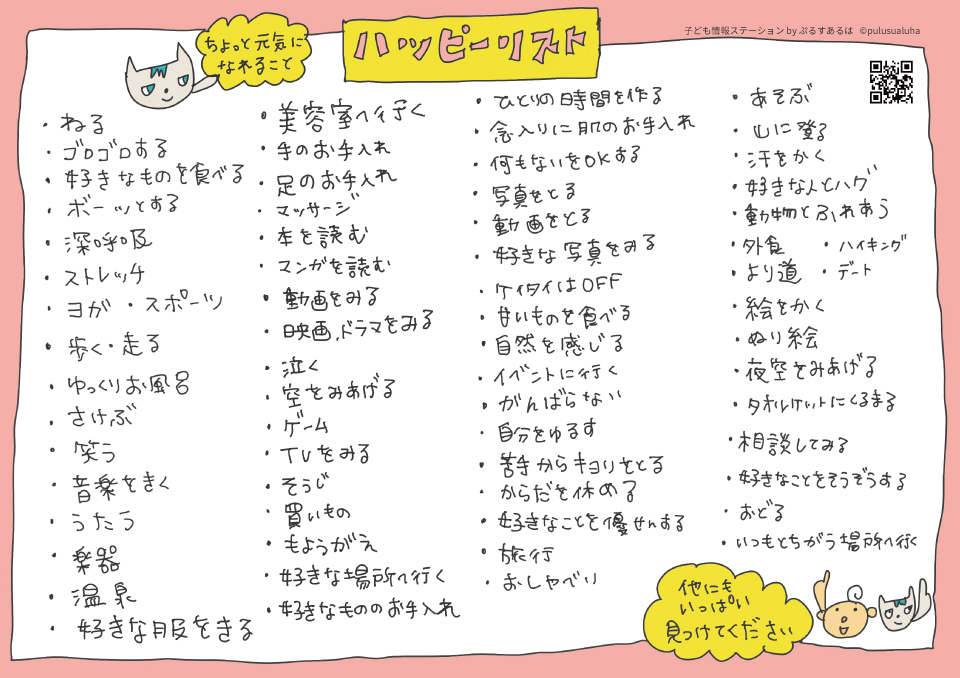

②ハッピーリスト

すきなこと、ほっとできること。リラックス法とかぶっている内容もあります。

ひとりでできること、いつでもどこでもできること、お金がかからないこと…など、いろんなバリエーションがあるといいです。

元気なときに書きためておきます。

③休む

からだだけでなく、こころや、脳[のう]もつかれることがあります。

つかれたら、腹をくくって、しっかり休んで充電[じゅうでん]します。

究極[きゅうきょく]につかれたら、休む判断もできなくなるので、その前にお休みします。

キョリをとる・エメルギーをキープする

家の中のこと、外のこと…しんどいことや人、ストレスになっていることからキョリをとる工夫、エネルギーをキープする方法いろいろ。

- ひなん場所を確保する

- 自分の世界に入りこむ

- 食べ物の買い出しに行く(おかしやジュースも大事…)

- ちょっと出かける

- 家の中がぎゃーとなる前にこまめに外へ出る

- 顔をあわせないようにする

- なるべくはなれて座る

- 口をきかない

- 短時間でも自分の時間、空間を確保

- ねる

- なにか飲む、食べる

- キョリをとることをokにする

- トイレにひなんする

- ちがうことを考える

- 目先の楽しみをみつける

- だれかに電話する

- だれかにLINEする

- スマホの電源[でんげん]をきる

- SNSからはなれる

- SNSをやめる

- SNSで返事する回数をへらす

- ○時以降はスマホを見ない、返事をしないと決める

- 学校を休む

- (しんどい場を)休む

- (しんどい場を)やめる

- 休み時間に昼寝[ひるね]

- 授業中に昼寝

- 進級、進学に必要な単位や出席日数を計算しておいて、積極的に休みをとる

- ぼんやりする(脳[のう]のスイッチをオフに)

- 部活だけ行く/部活だけ休む

- 遅刻[ちこく]や早退をうまく使う

- 行事を休む

- 休みをとることをokとする

- ・・・

キョリのとり方には、物理的なキョリだけでなく、時間的なキョリもあります。いっしょにいる時間をへらす、返信の回数をへらす、すぐに返信しないで時間を置いてから返信する、などです。

④だれかにはなす

セルフ(self)は自分という意味だけど、セルフケアは自分ひとりで全部なんとかするということではないです。人に話したり、ちょっとだれかの力を借りたりすることも、大切なセルフケアの方法です。

アイテム案内

『おたすけことてん』辞典アプリ・無料(ぷるすあるは・コンテンツ制作)

「こころとからだ」のカテゴリーで知恵がつまっています。「マイハッピーリスト」「マイポジティブワード集」をカスタムしてスマホにいれておくことができます。「こんなときにはSOSリスト」もあります

》アプリ紹介ページへ

》Web版のページ

スマホにダウンロードしなくてもページをみることができます。

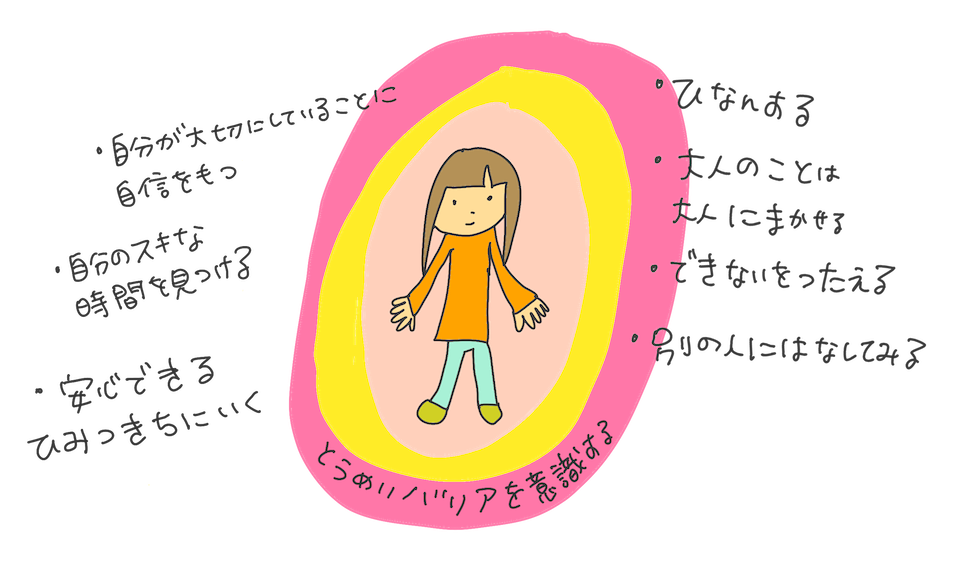

4 自分を守るアイテム「子ども時間と境界線」

子ども時間

子ども時間は、子どもが子どもでいられる時間のことです。

遊んだり、勉強したり、学校に行ったり、好きなことをやったり、自分のために使っている時間。

子どもが子どもでいられる時間は、生きるための大事なエネルギーになります。

子どもが子どもであるための知恵は、生きていくための大事な知恵です。

境界線(透明[とうめい]バリア)

すぐ近くに知らない人の顔があったら、イヤなかんじがするように、自分のまわりには、勝手に人が入ってはいけない個人的な空間があります。自分と相手の人との、目には見えない「境界線」、 見えない透明バリア。この透明バリアで、安心や安全が守られています。

空間のほかにも、持ち物、時間、からだや性、気持ちや考え方など、いろいろな透明バリア(境界線)があります。

家のなかが落ちつかないと、家のなかでも、透明バリアがやぶられてしまうことがあります。

自分がつかれていたり弱っていたりするときにも、透明バリアが弱くなり、やぶられやすくなります。

透明バリアを意識[いしき]する、守る

境界線についてくわしくみる(動画あり)

》境界線ってなに?

図書案内

『思春期のしんどさってなんだろう? あなたと考えたいあなたを苦しめる社会の問題』(鴻巣 麻里香 著,平凡社)

ルッキズムや性差による役割の押し付け、理不尽な校則や指導、いじめ、環境による機会の格差……子どもたちをしんどくさせる要因は、実は世の中の側にあります。思春期の中にある子どもたちには「そのしんどさはあなたのせいじゃない」と伝えたくて書きました。

》出版社の本の紹介ページへ

5 これから…

( 『生きる冒険地図』の主人公MIRUとIRUと、自分の進む道を教えてくれる心のコンパス。いろいろありますが、いろいろあっても、自分は自分、大丈夫、って思えたら、きっと大丈夫。チアキ)

長文を最後までたどりついてくれて、ありがとうございました。