このページを読んでくれている人は、家族の病気について、説明をされている人もいれば、病名はわからないけどそうかも?と思っている人、なんだか様子が気になるという人、いろいろだと思います。

このページでは、精神疾患のこと、かかわりのことなどについて書いています。

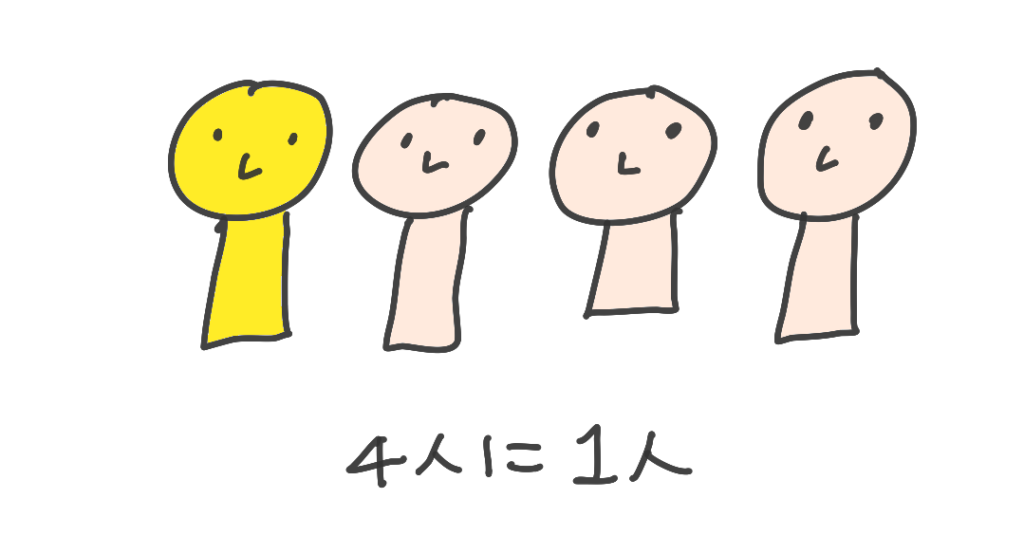

精神疾患は、一生のうちに、およそ4人に1人の人がかかるといわれるくらい、とても身近な病気です。

1 家族へのきもち? 家族のカタチ

最初に。家族に感じる、どんなきもちちもだいじょうぶ。

ネガティブなきもちもだいじょうぶ。いろんなきもちが同時にあるのもだいじょうぶです。

家族だからわかりあえる、家族だから全部のきもちが通じ合うというのは幻想[げんそう]で、家族だからややこしいこともたくさんあります。きもちに正解はないし、だれかとくらべる必要もないです。

あわない、居心地が悪い、早く家を出たい…という気持ちになることも自然なこと。ネガティブなきもちがわいたときに、それを自分で否定[ひてい]しなくてだいじょうぶです。

家族のカタチは変化していいし、家族へのきもちも変わっていいです。

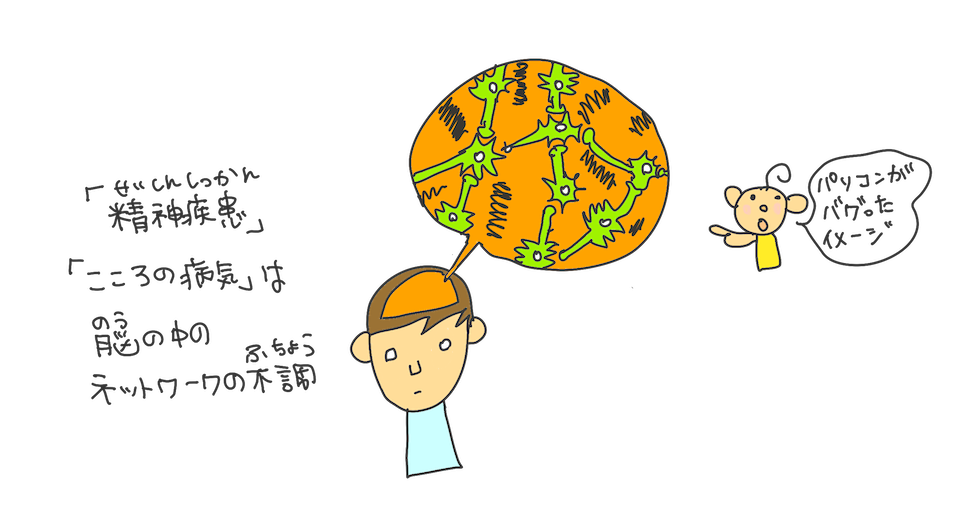

2 精神疾患[せいしん しっかん]について

精神疾患は、脳[のう]の働きが不調になる病気です。

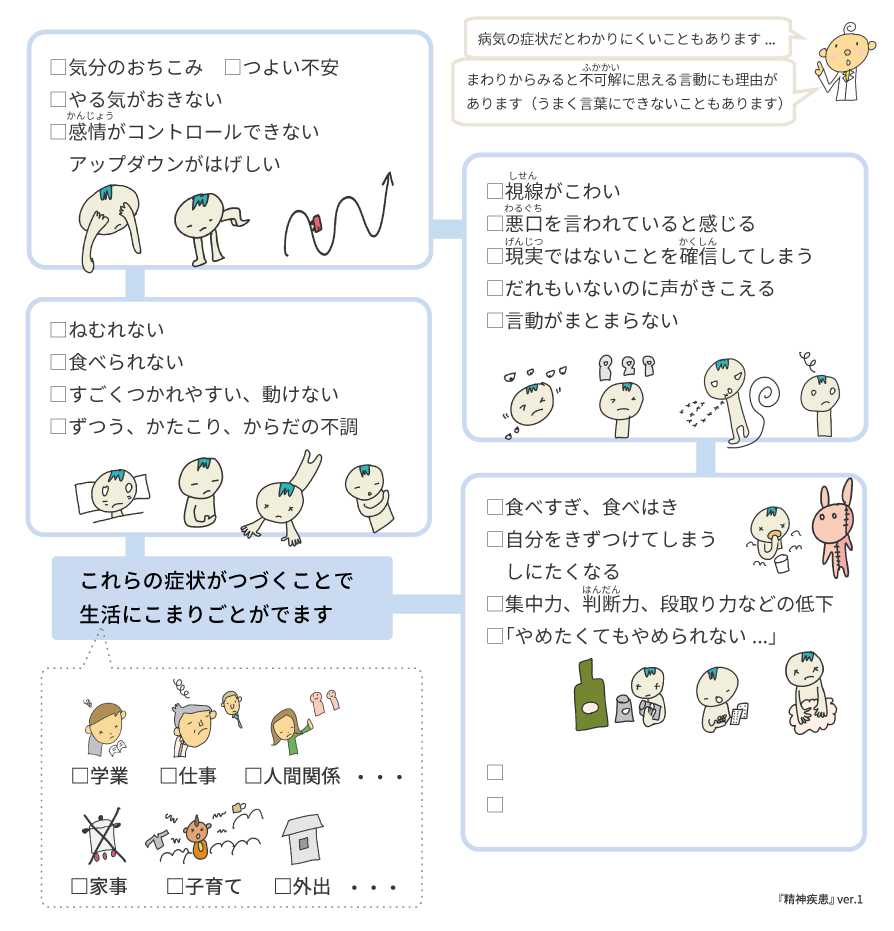

いろいろな症状[しょうじょう]がでて、仕事や学業、家事、育児、友達関係などでこまることがあります。

不調のあらわれ方によって、うつ病、統合失調症[とうごう しっちょうしょう]などの病気の種類があります。

精神疾患はわかりにくい?

- 体の病気やケガとちがって、目にみえてわかるわけではなく、写真や検査結果でもわからないことが多い

- 病気の症状なのか、そうではないのかのちがいがわかりにくい

- いいときと悪いときで、調子に波がある、見通しがたちにくい

といった特徴があるので、わかりにくかったり、理解されにくいことがあります。

そして個人差がとても大きいです。

まわりからは具合が悪そうにみえても、病院に行ったり薬を飲むことが本人にとってハードルがすごく大きいこともあります。身近な人をまきこみやすい症状もあって、大人の人でも、かかわり方になやむことがよくあります。

知識が助けになることがあります

病気からの回復の道のりも人によってさまざまです。

いろいろなサポートを組み合わせます。

とても身近な病気です

精神疾患は、一生のうちに、4人に1人くらいの人がかかるといわれるくらい、身近な病気です。

親や家族が精神疾患をかかえている、という子どもも、実はとても多いです。

ページ案内

イラストで学ぶ病気や障がい

精神疾患についてもっと知りたいときのコーナー。

うつ病、統合失調症、ギャンブル依存症など、病気ごとの情報があります。

どんなことが起きますか(症状や経過)? 回復のサポートになることは? どれくらいの人がいますか? 遺伝[いでん]のこと など一般的な情報もあります。

》ページへ

病院に行ってほしいというなやみへ

》高校生です、親を精神科に受診させたいです…ー精神科受診Q&A

家族の病気についてききたい、というときに

3 かかわりのヒント

重要

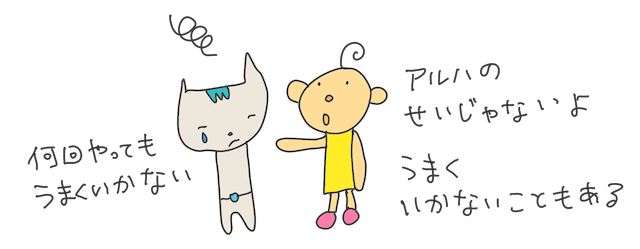

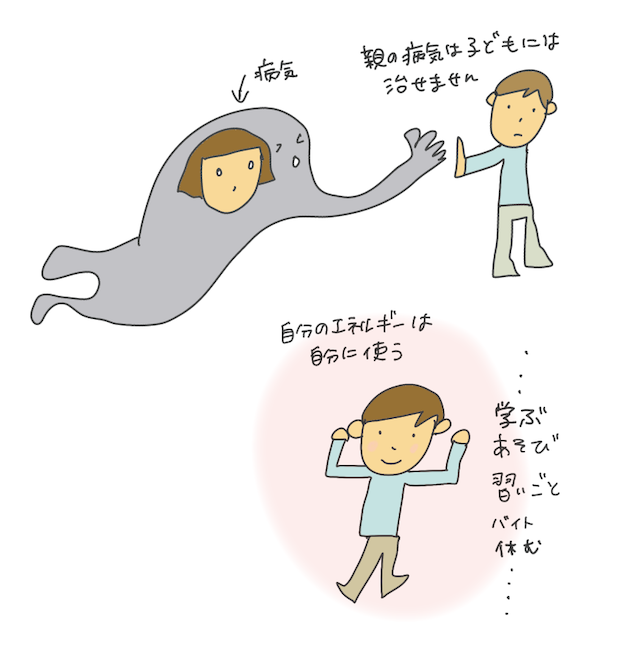

親や家族の病気や不調について、子どものあなたが責任を感じる必要はないです。

病気は子どものせいではないです。

…そうはいっても、いっしょに生活していたら、いろんなことが起きたり、対処しないわけにはいかないこともあるので、そんなときに少し役立つかもしれないヒントを書きます。

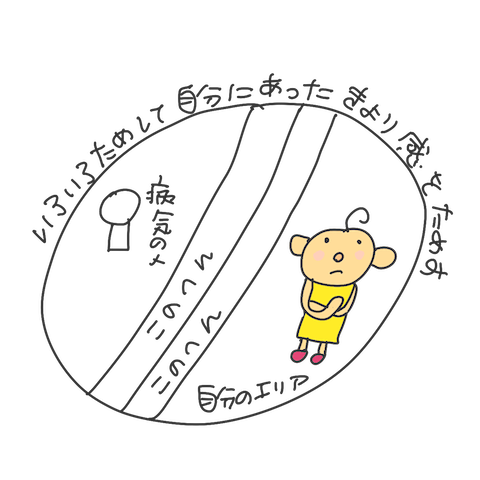

じぶんち観察[かんさつ]

家族が元気なときや、ピンチのときを観察します。

どんなときなら話しやすいか、どんなときは話が全く通じないか、キョリをとった方がよいとき、などを見きわめておくと、自分のエネルギーをむやみに消耗[しょうもう]することを少し防げます。

例えば、お酒を飲んでるときは話しかけると言い合いになる、両親がケンカしたあとは大事な相談をしようとしてもうまくいかない、など。

親や家族の顔色をうかがって生活すると考えると、ネガティブなかんじがして気がめいるので、じぶんちを知る「観察の探検」にでかけると考えてみます。

「こわい」ときはどんなとき?

ピンチを探検します。前ぶれや、時間帯をチェック。

たとえば、ケンカのあと、お酒をのんでいるとき、ギャンブル帰り、天気が悪い、朝、夕方、だれかが家に来た日、など。

こわくないとき、元気なときはどんなとき?

たとえば、ごはんを食べている、天気がいい、だれかと話をしてるとき、季節、など。

チェックリスト(例 こんなときにはSOSリスト)は、観察のためのヒントになります。前はなかったけど最近ある、前もあったけど最近ひどくなってるなどの「変化」も重要情報です。

だれかに家のことを話すときに、チェックリストを見せるのもいいです。「あ、そういうことでピンチなんや」とまわりの大人に理解してもらいやすくなります。

アイテム案内

辞典アプリ『おたすけことてん』

こんなときにはSOSリスト(自分こと/家族のこと)があり、カスタムすることができます

》アプリページへ

家が大ピンチのとき

家が大ピンチ!と思ったら、まず、その場からはなれます。

「こわい」「ドキドキ」は、自分を守るアンテナ。自分のアンテナを信じます。

人がたおれていたり大ケガをしたとき

→救急車(119番)

暴力や命があぶないとき

→警察[けいさつ](110番)

電話はむずかしいとき…

だいじょうぶ、近所のたよれる大人のところや交番にかけこみます。

精神的な病気で具合が悪いときは、警察は、逮捕[たいほ]ではなくて、守ってくれたり相談にのってくれることがあります。

家族の対応いろいろ

4 家族の世話・ヤングケアラー?

家の中がおちつかないとき、子どもが大人の役割をしながら暮らしていることがあります。

ヤングケアラー(young carer )?

家族にケアを必要とする人がいるときに、家事や家族の世話、介護、感情面のサポート(見守り、声かけ、はげましなどもふくまれます)、通訳、家計のためのアルバイトなどを行っている子どもたちのことです。

病気をかかえている人や家族をサポートする 社会の仕組みが不十分なせいで 子どもに負担がかかっていたり、子どもの権利が守られていない状態です。病気をかかえている人のせいでも、だれのせいでもありません。

ヤングケアラーという言葉と応援の取り組みが、ひろがっています。

「ヤングケアラー 」という言葉を、使っても使わなくても、名乗っても名乗らなくても、どちらでもいいです。自分で決めていいです。

今は、ヤングケアラー向けの支援がふえてきています。相談先やサービスは、使ったら便利なことがあるかもしれないので、情報をもっておくといいと思います。

「自分のやっていることがケアに当てはまるのかわからない」「こんなことは相談するほどでもないのでは」というときにも、相談先でたずねてみてだいじょうぶです。

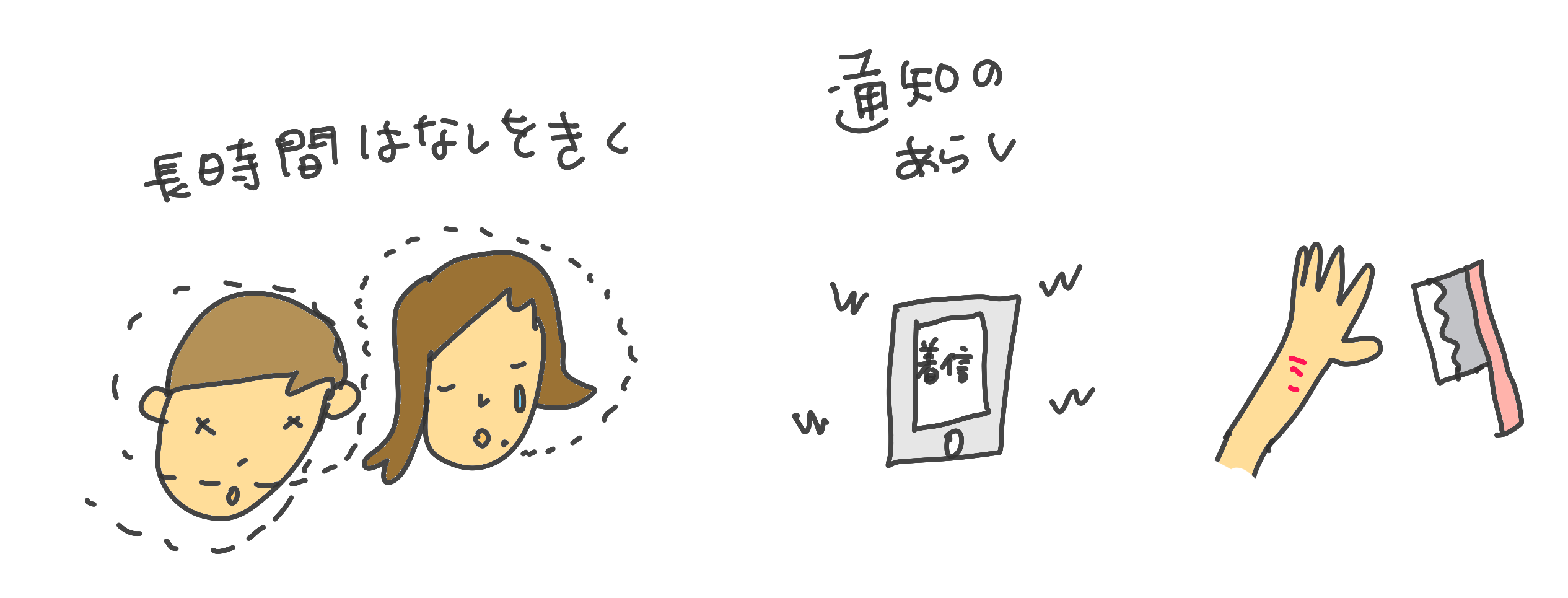

感情面のサポート

精神疾患の親をもつ子どもが行っているケアで多い内容です

はげましている、などの軽いケアに見えがちで、まわりから見すごされてしまうこともありますが、本人にとってとてつもなく大変なことです。

リストカットや自傷行為、自殺の企図など… 命の危機にかかわるような状況を、声をかけたり見守ったり、背中をさすって大丈夫と言っていたり、救急対応をしていたりということもあります。負担がものすごく大きい場合があります。大人にSOSを出してください。家族も助けが必要な状況です。

大人の人へ

大人は、大人をたよる。

大人(親)のサポートは、大人の責任です。

相談先の調べ方

》ヤングケアラー相談窓口検索|こども家庭庁

※交流会の情報も調べることができます

支援を受け取るか、提案されたサービスを利用するかは、じぶんで決めていいです。受け取らないことに罪悪感[ざいあく かん]を感じる必要はないです。

子どもが、家事や家族の世話、介護[かいご]などを行っているときの知恵

- じぶんの好きな時間、安心できる時間や空間をもつ

- 子ども時間をもつ

- 家のことを忘れて遊ぶ時間をつくる

- 短時間でも自分一人の時間や空間を死守する

- 自分をねぎらう

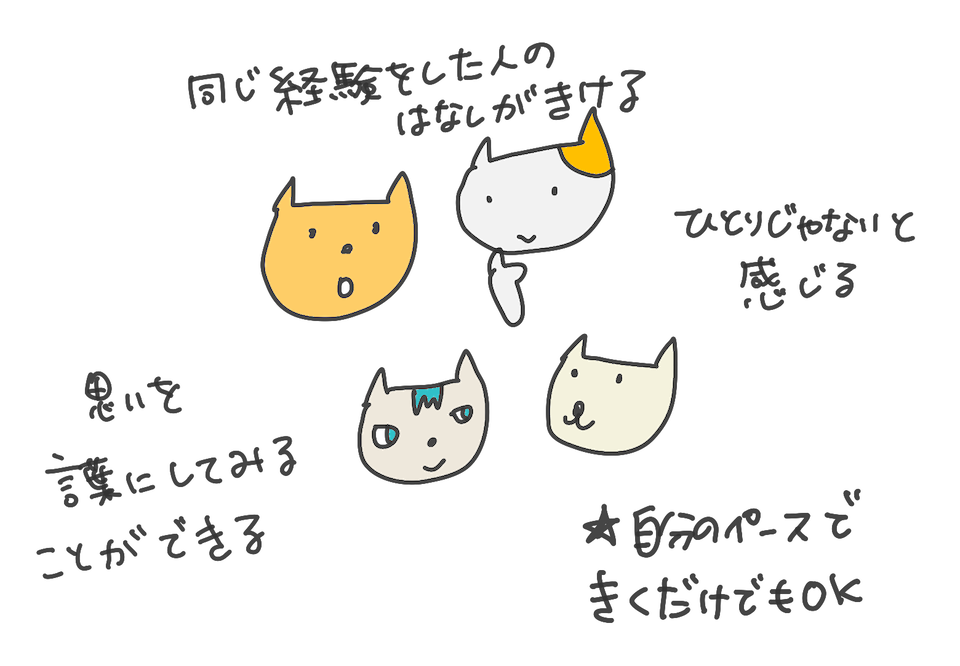

- 同じ立場の人とつながってみる

- 手ぬき術を活用する

- スキルをみがく

- 大人の力を使う

- 制度やサービスを使う(そのためにいっしょに考えてくれる大人を見つける)

- ストライキを起こす

- 「ムリなものはムリ」

- 全部てばなす

- 部分的にてばなす

- 家を出る

- 対価[たいか]をもらうようにする

- どうにもならないことに、怒[いか]りのエネルギーを使わないようにする

- どんなきもちもokにする

- ・・・・

5 家のことを聞かれたらどこまで話す?

家のことを、まわりの人にどこまで話すか、自分で決めていいです。

家のことを全部話さなくてもいい。

話したいときに、話したい人へ、話したいことを、話したい言葉で。

話さないことは友だちをうら切ることではないです。

言わないだけで、いろんな事情のある家は、実はたくさんあります。

家のことを、まわりの人にどこまで話すか、自分で決めていいです。全然言わなくてもいいです。

6 親が精神疾患をかかえている子どもの集い・ヤングケアラーの集い

親が精神疾患をかかえていたり、診断[しんだん]はついてはいないけれど精神的に不安定なとき、子どもの集いがあります。少しずつふえています。

》子どもの立場のみなさんへ

集い(自助会)の情報、自助会に参加するときのヒント、体験談が読める本やサイト、音声配信などの情報をのせています。

テーマ別ページ

》親や家族のこと(このページ)

》毎日の生活のこと

》自分のこと

》親が病気をかかえている中高生のみなさんへ のページにもどる