イラストで学ぶ病気や障がい

パニック症

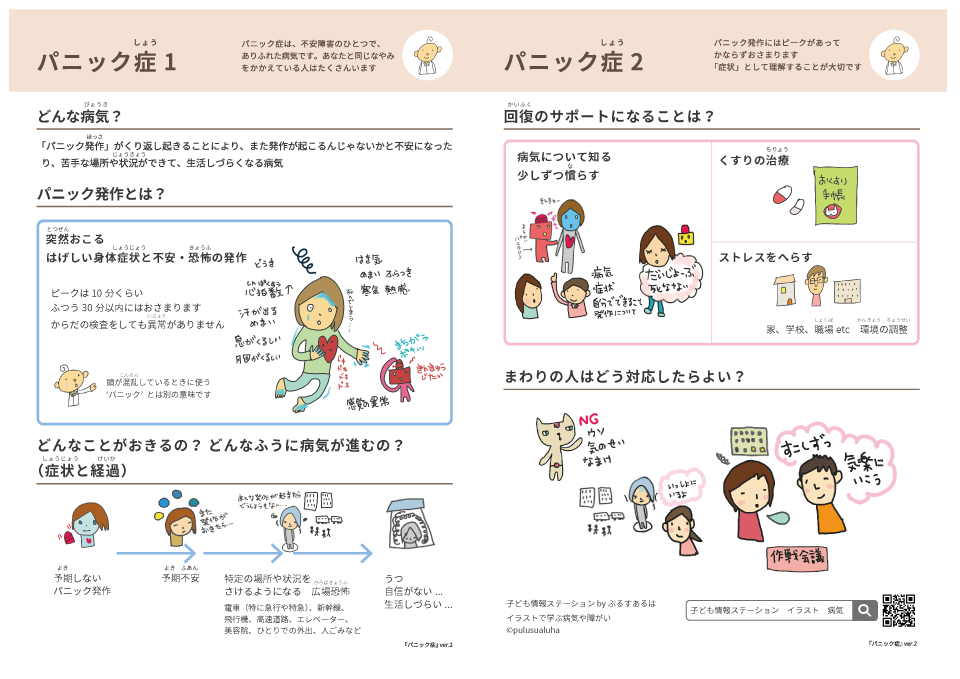

「パニック発作[ほっさ]」がくり返し起きることにより、また発作が起こるんじゃないかと不安になったり、苦手な場所や状況[じょうきょう]ができて、生活しづらくなる病気

「不安症」というカテゴリーのなかのひとつの病気です。「パニック障害」と言われることもあります。

更新:2025年5月

ページにおこしいただきありがとうございます。

大人も子どももいっしょに見れて、基本的な知識[ちしき]を学べるページです。およそ小学校中学年~大人の人向けです。もっとくわしい情報を知りたいときは、参考サイトがページの下の方にあります。

子どものみなさんは、わかりにくいことや、ぎもんに思ったことは、大人の人に聞きながら読んでください。

印刷用まとめシート

ページのポイントをA4×2枚のシートにまとめました。

1 どんなことが起きるの?(症状[しょうじょう])

パニック発作とは?

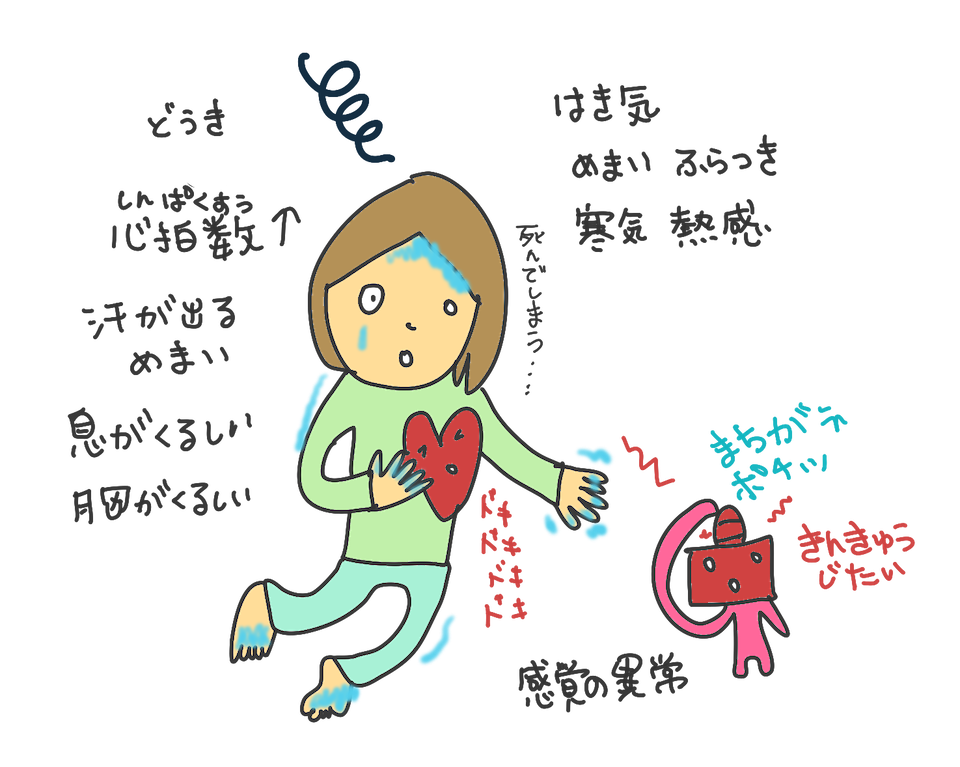

理由もなく、突然に、動悸[どうき:むねがドキドキすること]やめまい、はき気などのはげしい身体の症状がおそってきて、「死んでしまうのではないか」という不安や恐怖[きょうふ]を感じる発作です。

頭が混乱[こんらん]しているときに使う「パニック」とは別の意味です。

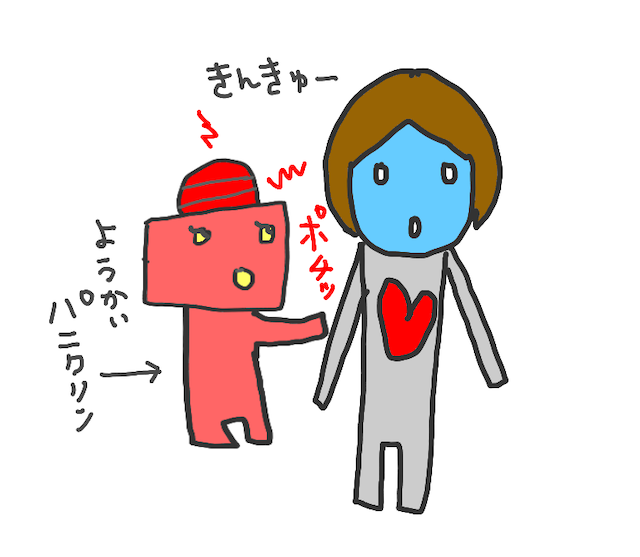

多くの人は、災害や事故など生命の危機[きき]を目の前にすると、「緊急警報[きんきゅうけいほう]」としてパニック発作と同じような反応がおこります。

しかし、パニック症に見られるパニック発作は、生命の危機ではないのにおこる「緊急警報[きんきゅう けいほう]の誤作動[ご さどう]」です。

検査をしても身体の異常[いじょう]はなく、命にかかわるものではありませんが、発作はくりかえされていきます。

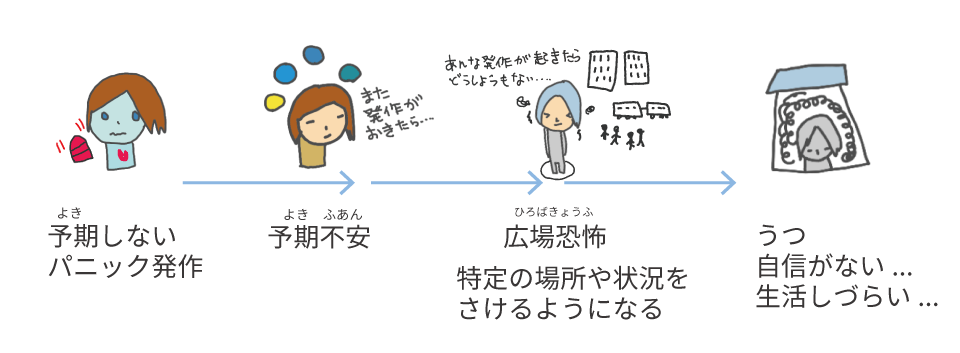

発作を起こしたことがある場所や状況[じょうきょう]には不安や緊張[きんちょう]がつきまとい、「また発作が起こるのではないか?」と次の発作を恐れ、発作のことが頭からはなれなくなります(予期不安[よきふあん])。また、発作が起こった場合に「にげられない」「助けをもとめられない」場所や状況をさけるようになります(広場恐怖[ひろばきょうふ])。

さけやすい場所には…

電車(特に急行や特急)、新幹線、飛行機、高速道路、エレベーター、美容院、ひとりでの外出、人ごみなどがあります。

予期不安や広場恐怖のために行動範囲[はんい]がせまくなり、人とのかかわりも少なくなり、日常生活にも影響[えいきょう]が大きくなっていきます。

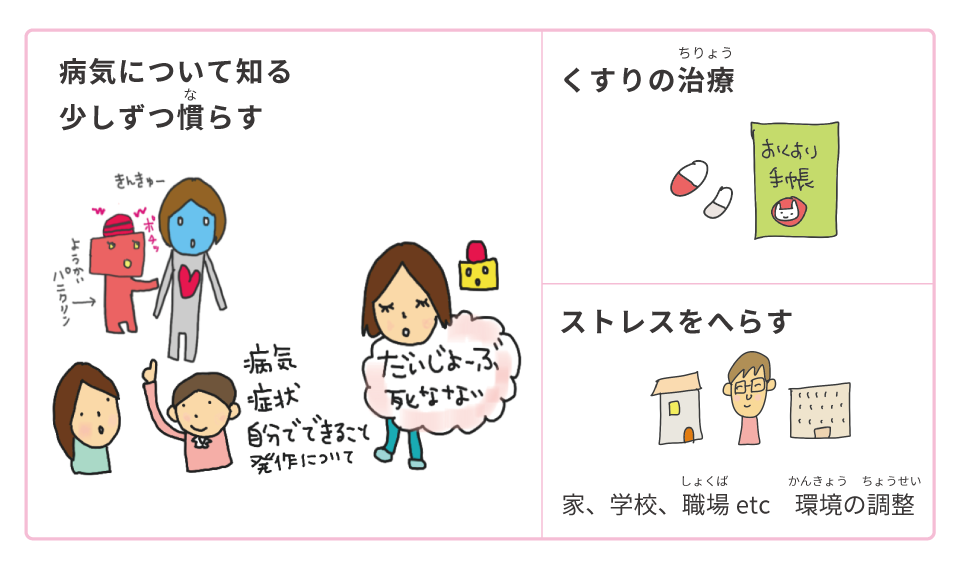

2 回復のサポートになることは?

パニック発作ははげしい身体症状がみられることから、はじめは体の病気をうたがって、内科の病院にかかることになります。体に異常がなければ、精神科[せいしんか]や心療内科[しんりょうないか]をすすめられて、受診[じゅしん]になることが多くみられます。

精神科や心療内科のある病院やクリニックを受診し、診断[しんだん]を受けたら、まずは今起きていることは病気の症状であると知ることが大切です。

治療[ちりょう]の中心は、薬の治療とカウンセリングです。

薬の治療でパニック発作や不安を軽くしながら、カウンセリングで病気による考え方や行動の変化にアプローチしていきます。

カウンセリングでは、こまっている症状を細かくきいて整理したうえで、これまで不安でさけていた場面に向き合っていけるようサポートします。

具体的には、パニック発作が起こるのがこわくて、さけていた場面や状況、場所にあえて入っていき、自然に不安が静まるのを待つことを練習します。

まずは不安が低くて取り組みやすい場面から順番に練習していきます。

泳げない人が、少しずつ水に慣[な]れていくようなイメージです。

不安に向き合うことはとても勇気がいることです。ひとりで考えるよりも、だれかと相談しながら進めていく方が安心して取り組めます。

まわりの人はどうしたらいいですか?

本人の行動には理由があり、症状のために強い不安にかられているということを理解します。

本人の考えを否定[ひてい]したり、無理やり行動を止めようとする行動は、まわりに対する不信感を強めるばかりで、症状がよくなるわけではありません。まずは本人の気持ちを受け止め、その時にできることを見つけ、いっしょに取り組んでみます。

家族や友人、パートナーなど、身近な人ほど本人の症状にまきこまれ、つかれています。相談機関や家族会などにつながって話をしたり、本人とはなれて自分の時間をつくり、まわりの人が少しでも元気になれる工夫をしていきます。

3 病気をかかえながらの子育てについての情報は?

病気をかかえながら親をすることは大変な取り組みです。

》親のみなさんへ〜ゆるゆる子育て

少し気持ちが楽になるような情報、サービスの情報、イラストブックやリンク集、自助会の情報などをのせています。

》こころの不調や病気と妊娠・出産のガイド(一般の方向け) <外部サイトへとびます>

(公益社団法人⽇本精神神経学会・⽇本産科婦⼈科学会)

精神疾患と妊娠・出産・授乳・子育てに関する情報がまとまっています。

Q&Aスタイルで読みやすいです。

関連アイテム

絵本『ゆるっとこそだて応援ブック』(ぷるすあるは著)

病気をかかえながらの子育て応援本、セルフケアのアイテムもいろいろ掲載

》絵本紹介ページへ

4 (親が病気のとき)子どもの安心のためにできることは?

親がパニック症のとき、次のようなことが起こることがあります。

- 突然お母さんが「息ができない」「心ぞうがバクバクする」と青ざめながらうずくまってしまい、「お母さんが死んでしまうのではないか?」ととても不安になった。病院でからだの異常はないと言われてホッとしたけど、今も時々お母さんのことが心配で、不安になる。

- お母さんは外でパニック症状が起こるのが怖くて、あまり家から出なくなってしまった。買い物はお父さんや子どもが代わりにしている。家の中のことはできるけど、不安が強いと疲れやすくなって、あまり動けなくなることもある。

- お父さんはいつも休日は家族を遊びや旅行に連れて行ってくれていたのに、今は「出かけた先で具合が悪くなるかもしれない」と言ってあまり出かけなくなってしまった。

- 子どもの学校での行事やPTAの集まり、授業参観や面談などがあると、お母さんはとても緊張している。「学校で発作が起こったらどうしよう」「みんなに調子が悪いことがわかってしまったらどうしよう」と不安で、結局行けないことが多い。

子どもへのサポート

病気のこと、症状のことは、可能な範囲で子どもに説明します。

特にパニック症状は、子どもにも「親が死んでしまうのではないか?いなくなってしまうのではないか?」という強い不安が出ることがあります。また、年齢が低い場合など、「自分が何か悪いことをしたから具合が悪くなってしまったのではないか?」と感じてしまう場合もあります。

身体の症状が出ても命に問題はないこと、子どものせいではないことを伝えます。

生活の範囲がせまくなったり、人とのかかわりが少なくなったり、子育てや家事、仕事などへさまざまな影響があることがあります。

一般的に子どものサポートとしてできることには、次のようなことがあります。

- サービスや制度を使い、現実的な家事育児の負担をへらす

- 日常生活をサポートする:食事、生活リズム、身だしなみ、学校の準備、遊びなど

- こまったときの対処法を相談しておく(「こまったときカード」を作るなど)

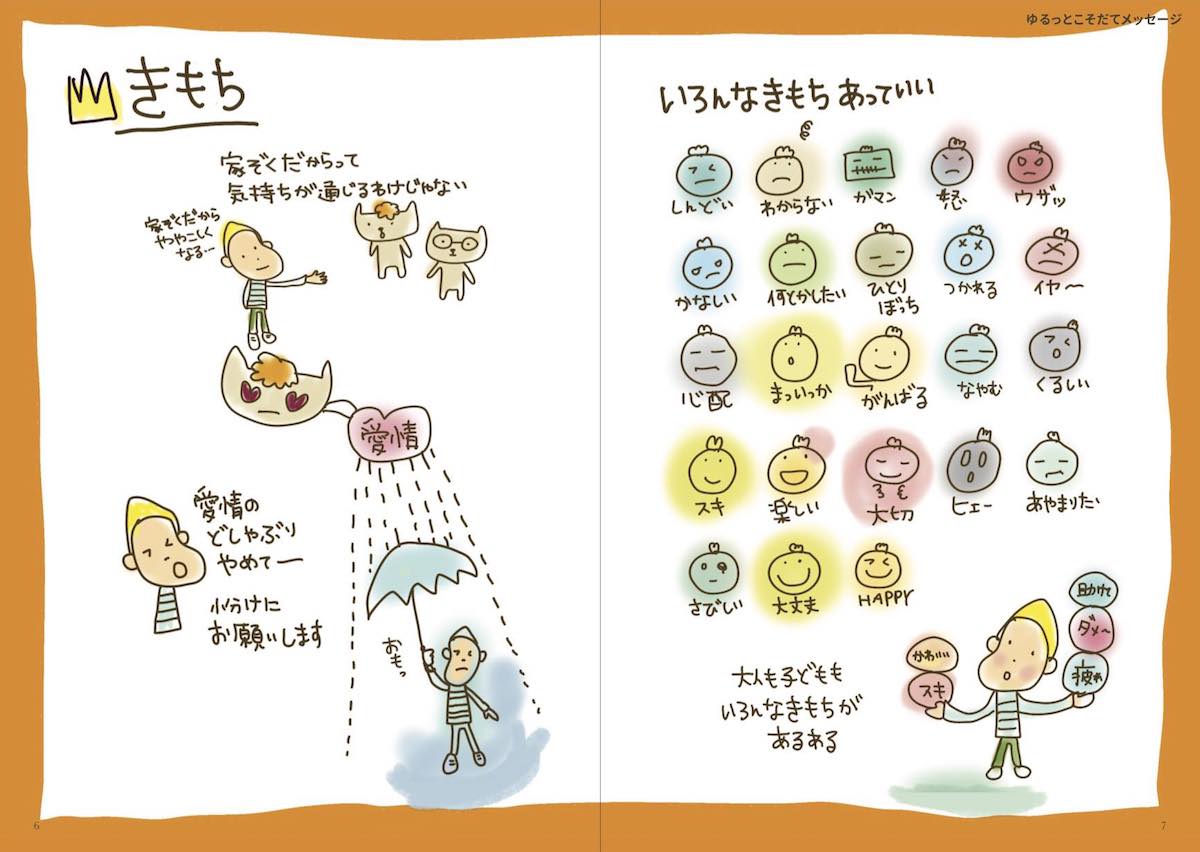

- 子どものどんなきもちもみとめる

- 家族が少し元気になる、病気や対応について知る、つながりをもったり、だれかに相談してみる

ページ案内

親が精神障がいやこころの不調になったときの子どものケアガイド

子どもへのかかわりについて、とくに病気を伝えることについて、くわしく説明しています

》ページへ

子どもさんとみられるメッセージと工夫のページ

》小学生のみなさんへ

》中高生のみなさんへ

》ヤングケアラーのみなさんへ

子どものサポートのための絵本

ページ案内

病気をかかえた方のご家族のみなさんへ

こんな対応をしてみましたという例を紹介しています、家族会の情報もあります

》ページへ

5 くわしい情報を知りたいときの参考サイト&図書

参考サイト

》不安症ーこころの健康サイト

|国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

図書

- 『よくわかるパニック障害・PTSD』,貝谷久宣著,主婦の友社

- 『パニぬけ ザワザワする心、不安・パニックを手放す方法』まーる 著,伊藤 絵美 読み手,池田書店,2023

病気や障がい・精神科について知る(病気の一覧のページへ戻る)

このページの担当

ざっきー+ ぷるすあるは

最後まで読んでいただきありがとうございます。

ひとりで不安をかかえなくてもいいですよ。だれかに相談してみましょう。