イラストで学ぶ病気や障がい

強迫性障害/強迫症[きょうはく しょう]

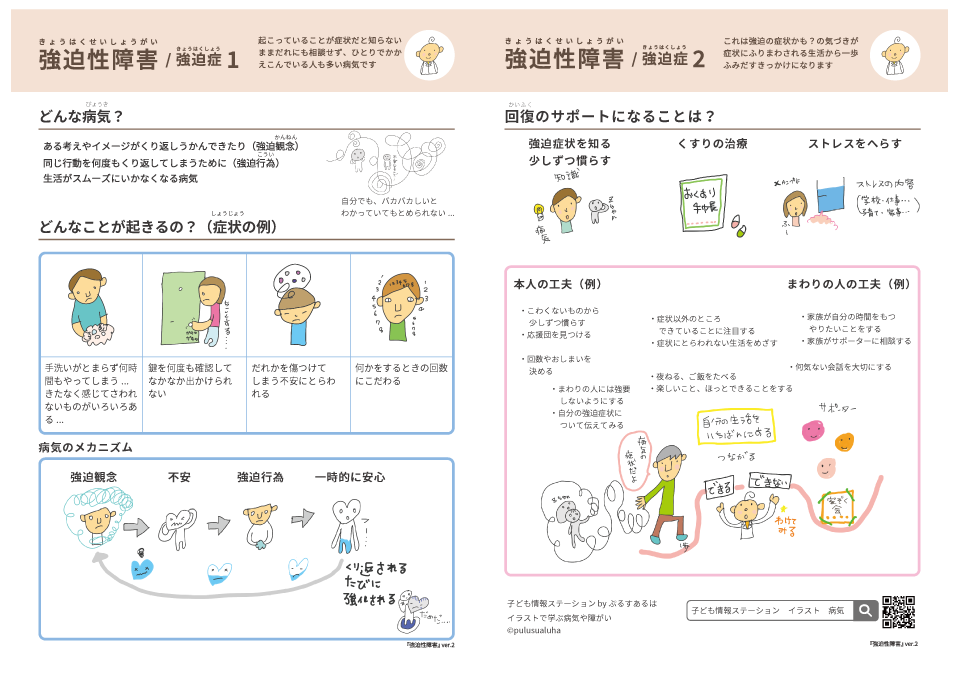

ある考えやイメージがくり返し浮かんできたり、同じ行動を何度もくり返してしまうために、生活がスムーズにいかなくなる病気です。

手あらいやカギの確認[かくにん]などが代表的な強迫症状です。

起こっていることが症状[しょうじょう]だと知らないまま、だれにも相談せず、ひとりでかかえこんでいる人も多い病気です。

ページにおこしいただきありがとうございます。

大人も子どももいっしょに見れて、基本的な知識を学べるページです。およそ小学校中学年~大人の人向けです。もっとくわしい情報を知りたいときは、参考サイトがページの下の方にあります。子どものみなさんは、わかりにくいことや、ぎもんに思ったことは、大人の人に聞きながら読んでください。

印刷用まとめシート

ページのポイントをA4×2枚のシートにまとめました。

1 どんなことが起きるの?

(症状[しょうじょう])

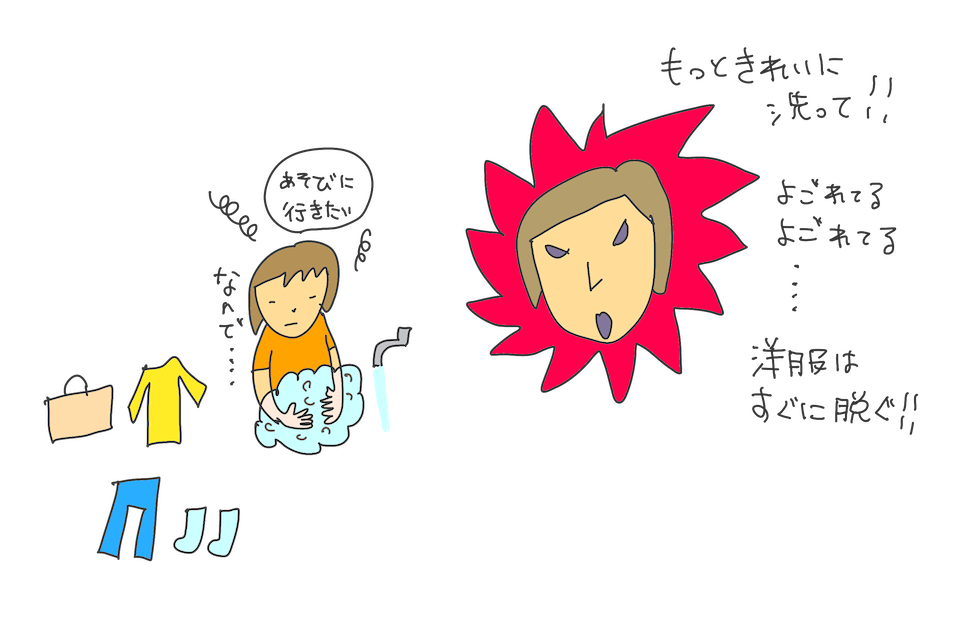

「手が汚染[おせん]されているのではないか」と思いー強迫観念[きょうはくかんねん]

くり返し手を洗うー強迫行為[きょうはくこうい]

というように、強迫観念と強迫行為が結びついてみられることが多いです。

自分でも、バカバカしいとわかっていても、とめられません。

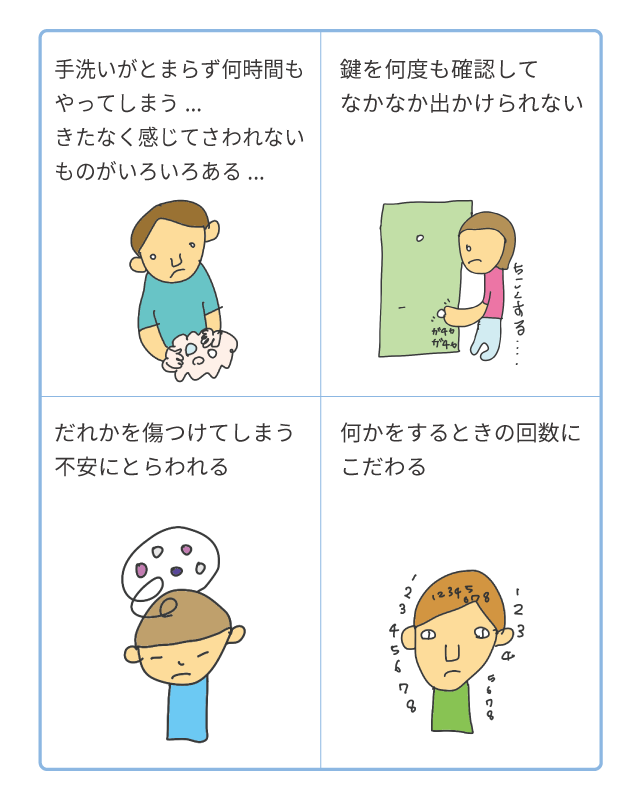

起きやすい強迫の症状には次のようなものがあります。

強迫観念だけがみられる場合や、強迫行為(儀式[ぎしき]行為)だけで明らかな強迫観念がみられない場合もあります。

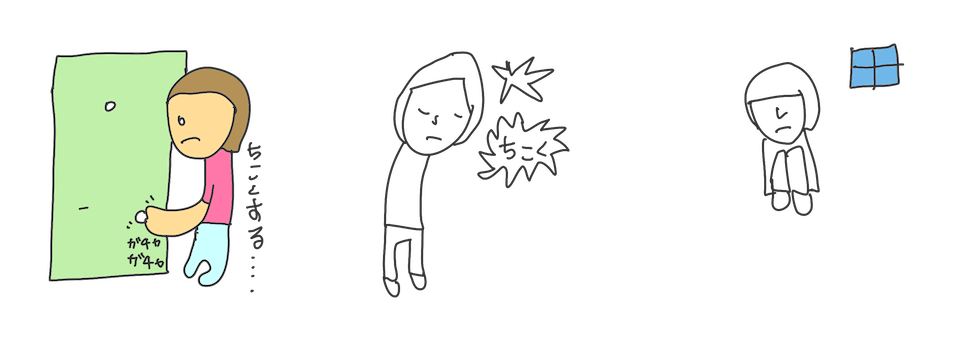

次のようなことが起きることもあります。

- 不安が起こらないように強迫症状と関係している場所や状況をさける

- まわりの人に、くり返し「大丈夫だよね?」「○○でいいよね?」などと確認や保証[ほしょう]を求める

- なかには、まわりの人に確認行為を要求したり、思うとおりにできないと、ものすごくおこる など…

強迫性障害は、うつ病など他の精神疾患を合併[がっぺい]することがあります。ほかの精神疾患の症状の一つとして、強迫症状がみられることもあります。

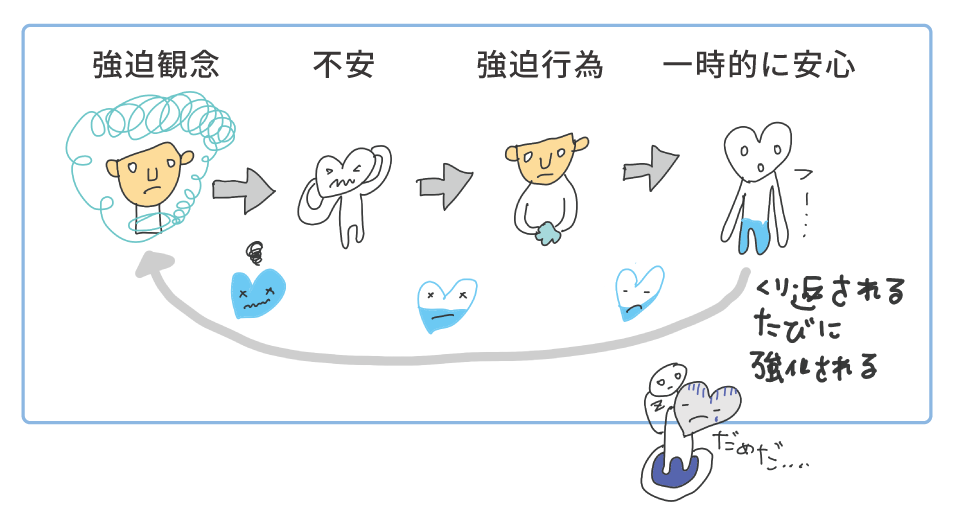

病気のメカニズム

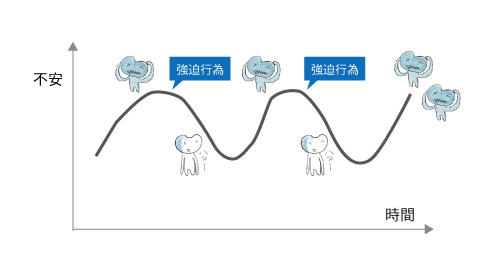

強迫観念が浮かぶと、それにとらわれてしまい、強い不安がおこり、その不安を和らげるために強迫行為をします。

不安は一時的に軽くなりますが、再び強迫観念による不安がでてくると、以前よりもさらに強迫行為をせずにはいられなくなります。

くり返されるたびに悪循環[あくじゅんかん]が強化されます。

しかし、本当は、強迫行為をしなくても自然に不安は下がります。このことについては、Q&Aの中で、治療[ちりょう]とあわせて説明しています。

Q どこからが病気?(「強迫傾向」と「強迫性障害」のちがい)

「○○しなければならない」「△△せずにはいられない」といった強迫観念がある人や、実際に不安にかられて強迫行為をしてしまう人はめずらしくありません。ですが、多くの人は生活に影響が少ない範囲で止められたり、どこかで折り合いをつけることができています。

「強迫傾向」と「強迫性障害」のさかいめは、強迫観念や強迫行為により…

生活にあきらかな影響があり、本人や周囲が困っている

というところにあります。

*

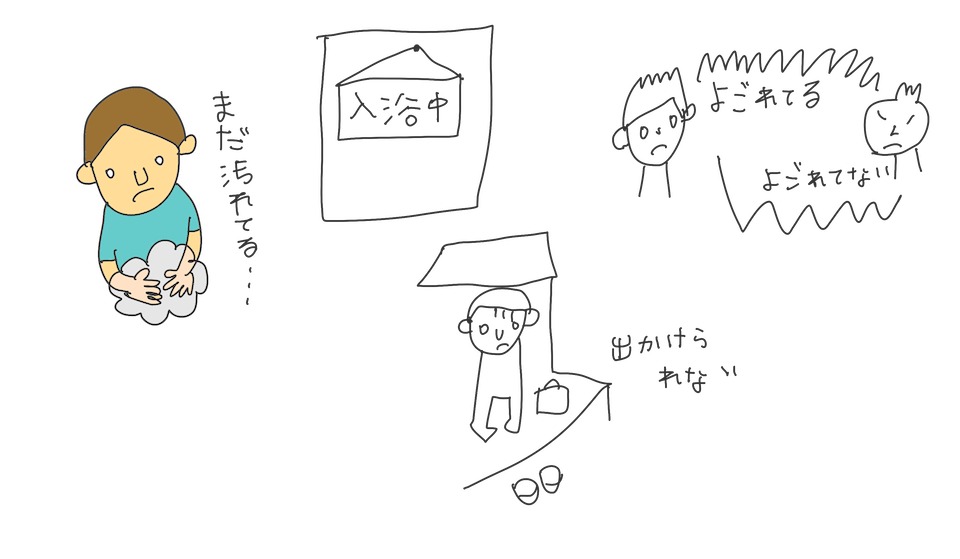

例①

Aくんは何度手を洗っても「まだ汚れているのではないか?」とやめられず、お風呂の時間も長いです。洗うことに一日を費やしてしまい、また外で汚れるのも怖くなり、だんだん家から出られなくなりました。家では家族に「汚れていないか?」と何度も確認をしたり、行動を止められるとものすごくおこったりします…。

例②

Bさんは外出するときに「鍵をかけ忘れたのではないか?」と何度も何度も確認して出かけるのに時間がかかります。このため、いつも外出先には大幅な遅刻をしてしまい、まわりから注意されます。そのうち出かけることが不安になってひきこもるようになりました…。

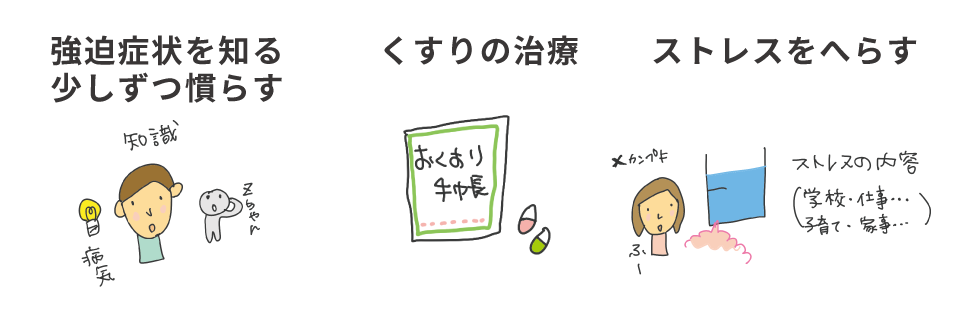

2 回復のサポートになることは?

今困っている考えや行動は、病気の症状だと知ることが大切です。

「症状」のところで書いたような病気のメカニズムを理解し、どのような工夫ができるのか考え、実践[じっせん]していきます。

精神科や心療内科のある病院やクリニックでは、薬の治療やカウンセリングが行われています。

(薬の治療では抗うつ薬が使われることが多いのですが、症状に合わせ抗精神病薬[こうせいしんびょうやく]なども使われることがあります)。

カウンセリングでは、困っている症状を細かくきいて整理したうえで、これまで不安でさけていた状況や場所などに、少しずつ慣れていけるようサポートします。

具体的には、強迫観念にかられて不安になっても、不安をやわらげるための強迫行為をあえてせずにいることを練習します。不安が低くて取り組みやすいものから順番に練習していきますが、場合によっては本人が一番治したいものや効果がありそうなものなどを優先して取り組むこともあります。

行動を変えることはとても勇気がいることです。ひとりで考えるよりも、だれかと相談しながら進めていく方が安心して取り組めます。

「認知行動療法[にんちこうどうりょうほう]」については、Q&Aで説明しています。

ストレスをへらす

環境の変化や対人関係の問題、仕事や勉強など、様々なストレスが不安や緊張を起こりやすくし、強迫症状が悪化することにつながります。

強迫症状の改善には、ストレスをへらすための環境調整をすること、不安や緊張が起こった時の対処法を知っておくことが大切です。また、自分ひとりでストレスを抱え込まず、まわりに相談したり、手伝ってもらうことも必要です。

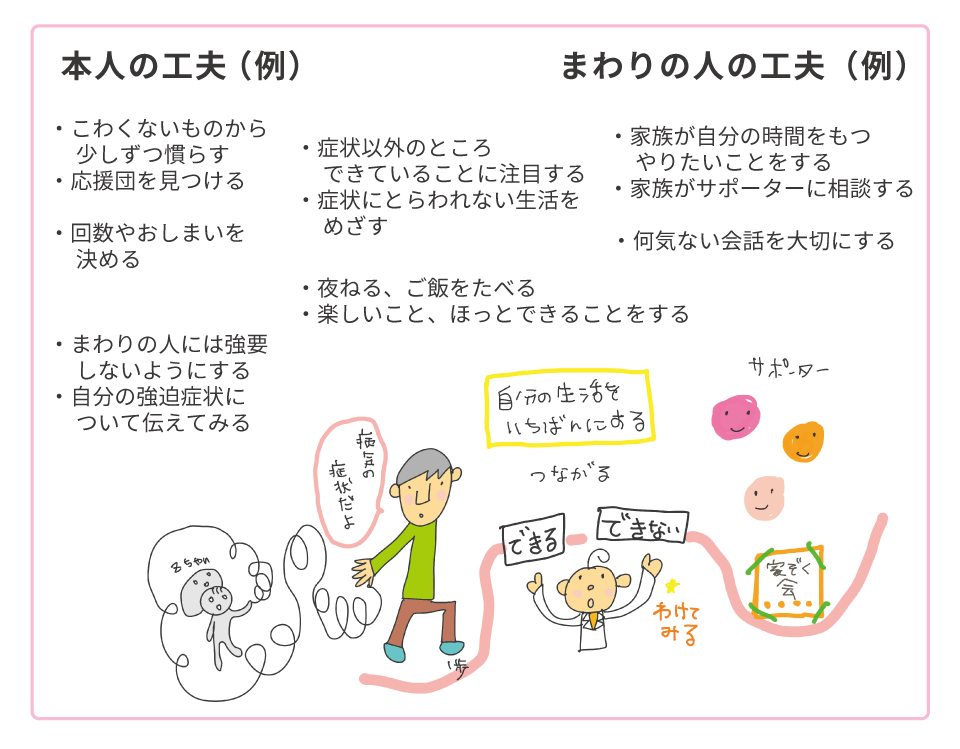

まわりの人はどうしたらいいですか?

本人の行動には理由があり、症状のために強い不安にかられていることを理解します。本人の考えを否定したり、無理やり行動を止めようとする行動は、まわりに対する不信感を強めるばかりで、症状がよくなるわけではないです。まずは本人の気持ちを受け止め、その時にできることを見つけ、いっしょに取り組んでみます。

家族や友人、パートナーなど、身近な人ほど本人の症状にまきこまれやすく、つかれています。相談機関や家族会などにつながって話をしたり、本人とはなれて自分の時間をつくり、まわりが少しでも元気になれる工夫をしていきます。

工夫いろいろ

症状を切りはなしてみる

症状になやまされていると、本人は「こんな自分はダメだ」と自分自身を責[せ]めてしまいがちです。 しかし、症状と自分を切りはなしてみると、責める気持ちはうすれて、問題を客観的[きゃっかんてき]にとらえることができます。

たとえば、症状に名前をつけたり、キャラ化したり。 このページでは「Zちゃん」と名付けてみました。「今日のZちゃん、しつこいなあ」と考えてみたり、身近な人とZちゃん対策さがしをしたり。そんな付きあいかたができるとよいですね。

3 病気をかかえながらの子育てについての情報は?

病気をかかえながら親をすることは大変な取り組みです。

》親のみなさんへ〜ゆるゆる子育て

少し気持ちが楽になるような情報、サービスの情報、イラストブックやリンク集、自助会の情報などをのせています。

》こころの不調や病気と妊娠・出産のガイド(一般の方向け) <外部サイトへとびます>

(公益社団法人⽇本精神神経学会・⽇本産科婦⼈科学会)

精神疾患と妊娠・出産・授乳・子育てに関する情報がまとまっています。

Q&Aスタイルで読みやすいです。

Q15 「不安症・強迫症」の診断を受けている方の妊娠・出産・子育てに関してのQ and Aもあります。

4 (親が病気のとき)子どもの安心のためにできることは?

病状から、子育てや家事、仕事などへさまざまな影響があることがあります。

子どもを巻きこみやすい強迫症状には、次のようなものがあります。

例)

- 子どもが学校から帰ってくると、お母さんは「汚れているまま家の中に入っては困る」とすぐに入浴させ、持ち物は除菌シートですべてふく。

- 友だちと遊びに行っていると、お母さんが「○○ちゃんが何か事故に巻き込まれているのではないか?」と不安になり、何度もメールや電話で無事を確認してくる。

- 休日にお父さんが計画して家族で出かけるが、お父さんは少しでも時間がずれると不安になり、家族を急かしたり、時にはしかりつけたりする。

子どもへのサポート

- 強迫の症状になるべくまきこまないようにする

- 病気からきている症状は、可能な範囲で子どもにも説明する。子どものせいではないことを伝える

- サービスや制度を使い、現実的な家事育児の負担をへらす

- 日常生活をサポートする:食事、生活リズム、身だしなみ、学校の準備、遊びなど

- 子どものどんなきもちもみとめる

- こまったときの対処法を相談しておく(「こまったときカード」を作るなど)

- 家族が少し元気になる、病気や対応について知る、ひとりだけでかかえずに相談してみる など

ページ案内

親が精神障がいやこころの不調になったときの子どものケアガイド

子どもへのかかわりについて、とくに病気を伝えることについて、くわしく説明しています

》ページへ

子どもさんとみられるメッセージと工夫のページ

》小学生のみなさんへ

》中高生のみなさんへ

》ヤングケアラーのみなさんへ

子どものサポートのための絵本

ページ案内

病気をかかえた方のご家族のみなさんへ

こんな対応をしてみましたという例を紹介しています、家族会の情報もあります

》ページへ

5 よくある質問 Q&A

Q 強迫症状と関連するほかの精神疾患にはどんなものがありますか?

A 強迫性障害は、他の精神疾患を合併[がっぺい]していたり、他の病気の症状の一つとして強迫症状がみられたりすることがあります。

合併しやすい精神疾患としては、うつ病、強迫症以外の不安症(社交不安症、恐怖症[きょうふしょう]、パニック症など)があげられます。とくにうつ病は関連が強いと言われています。

うつ病にかかったひとの中には、元々強迫傾向がある人が少なくないですし、また強迫症状になやまされ続けることでうつ病を発症しやすくなるとも考えられます。

統合失調症の症状のひとつに妄想[もうそう]が挙げられますが、例えば「自分は○○をしてしまったのではないか?」という訴え[うったえ]が、妄想なのか強迫観念なのか判断がむずかしい場合があります。

一方、幻覚や妄想などの典型的[てんけいてき]な症状の他に強迫症状が認められる場合もあります。

発達障害の中でも自閉スペクトラム症の場合は、元々こだわりが強く、同じことや決まったパターンをくり返す傾向があります。この行動と強迫症状をはっきりと区別するのはむずかしいです。

*

Q 治療・認知行動療法はどのように効くのですか?

強迫行為をしなくても不安がさがるってほんとですか?

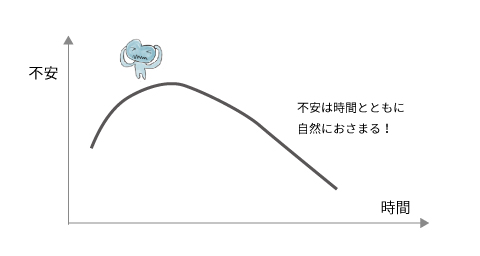

A 強迫観念が頭にうかんだことで高まった不安は、実は強迫行為をしなくても自然におさまります。

強迫行為は早く不安を下げてくれますが、くりかえす度に不安が高まりやすくなり、結果として不安は続くことになります。

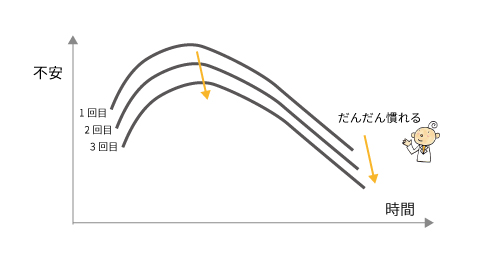

一方、不安には「慣れ」がおこります。不安な状況に、強迫行為をしないことをくりかえすと、「慣れ」がおこり、不安の程度がだんだん下がってきます。

だからといって、不安がいちばん高いものから挑戦[ちょうせん]するのはとても勇気がいることですし、とてもむずかしいことです。泳げない人が少しずつ水に慣れていくように、比較的[ひかくてき]、不安が低くて取り組みやすいものからはじめていきます。

6 くわしい情報を知りたいときの参考サイト&図書

参考サイト

》強迫性障害|こころの情報サイト(国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所)

図書

- 『強迫性障害のすべてがわかる本』 原田誠一 講談社

イラスト入り、説明がわかりやすいです - 『強迫性障害の治療ガイド』 飯倉康郎 二瓶社

40ページ弱、コンパクトな直接書き込めるワークブックスタイルです

病気や障がい・精神科について知る(病気の一覧のページへ戻る)

このページの担当

ざっきー+ ぷるすあるは

最後まで読んでいただきありがとうございます。

実は私も強迫傾向あり。「こんなもんで大丈夫!」と自分に声をかけながら生活しているよ。(ざっきー)