私は精神科の診療所でおよそ8年間、看護師として働きました。もう10年以上前の話になりますが、ぷるすあるはの活動を通して、かつて、そこで出会ったたくさんの子どもたちを思い出しました。

例えばこんな子どもたち。

病気をかかえたお母さんのことを少しでも休ませたいと、週末は自分から親戚のところに行く小学生の兄弟。

療養のために実家に帰っている母親の具合が悪くなると、自宅に連絡がくるかもしれないから…と学校を休むようになった小学校低学年の子。

具合が悪くなると通院できない親にかわって来院し、親の薬を管理していた小学校高学年の子。

薬の管理を小学生の子どもがするのは、当然好ましい状況ではないです。しかし、地域の他の支援を受け止められない状況で、母子家庭で、「そこで毎日暮らしていかないといけない」現実があると、すぐには他の選択肢がありません。わかりやすいように、間違えないように…袋にカラーテープを貼りました。その子は受診のたびに親の様子を伝えてくれました。「自分がもっといい子でいてお母さんに迷惑をかけないようにしないと」といつも考えていたように思います。

そこは下町のクリニックで、患者さんたちも徒歩や自転車圏内の方が多く、子ども連れでも来やすい立地でした。

子どもが登場すると、声をかけて、自己紹介をしました。

子どもの名前と誕生日を聞き、親のカルテの家族構成の欄に書き留めました。次に来たときは名前で呼び、誕生日の頃には、飴玉を包装してプレゼントしました。

これは、自分が子どもだった頃、似たようなことを小児科の先生にしてもらって、それがとても嬉しかったのがあります。

クリニックの待ち合いには、マンガや子ども向けの本を置くようになりました。

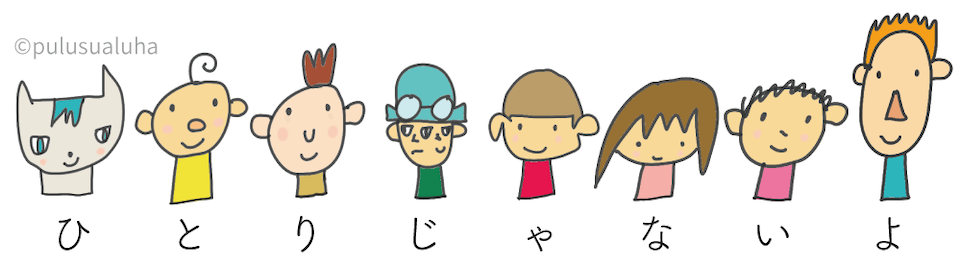

患者さんたちの予約の時間のやりくりを私が担当していたので、キッズが集まる時間を意識して作っていました。大人の中でひとりぼっちにならないように…。

時間があるときには、学校の勉強をみたり、ご飯の研ぎ方を教えたり…。

(こんなことができるのは、相当にまれな状況かと思いますが…)院長をはじめスタッフが、子どもに、ほんの少しでも温かい雰囲気を届けたいと思っていたのだと感じます。

親が精神疾患の子どもといっても、年齢や個性、家族状況によって本当にさまざまですが、そこでかかわった子どもは、どこか覚悟をもって、クリニックに来ていたと思います。

学校などでは、親の病気のことは絶対に知られたくないと思っていても、そこではもう隠す必要がない。

なにより、親の病気が治療でよくなること、病状への対処や生活能力が向上することへの期待をもっていたと思います。今何が起きていて、これからどうなるのかの見通しを知りたいと感じていたと思います。

子ども扱いしない真剣さが試されていた気がします。

クリニック・病院に患者さんの子どもがきてくれたら、それは子どもたちと繋がり、応援を届ける大きなチャンスだと思います。

そして、クリニックには登場しない圧倒的多数の子どもが、地域でどんな生活を送っていたのかを改めて考えさせられています。

ぷるすあるはの活動をとおして、クリニックでできる子育て支援、子ども支援、地域の中で応援について考え、発信していけたらと思います。(チアキ)