ページにおこしいただきありがとうございます。

感覚過敏[かびん]、鈍麻[どんま:にぶいこと]について知り、工夫を見つけるためのページです。

子どもの気持ちを知る絵本③『発達凸凹なボクの世界─感覚過敏を探検する─』(プルスアルハ著)の解説部分を引用・改変しています。

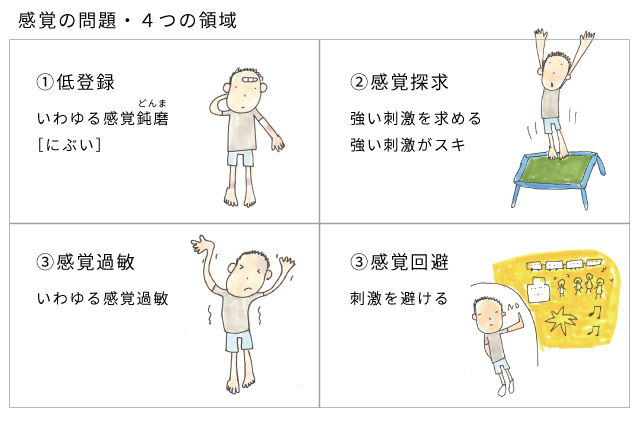

1 感覚過敏とは?

感覚がとても敏感で、生活に大きな不便があることを「感覚過敏」と言います。例えば、聴覚過敏で特定の音がものすごく苦手、触覚過敏で特定の肌触りの服は絶対に着れない、視覚過敏で明るい屋外をとてもまぶしくかんじるなど。

反対に、とても鈍感で不便があることもあり、「感覚鈍麻[どんま]」と言います。

(左:視覚過敏があるチアキの見え方のイメージ)

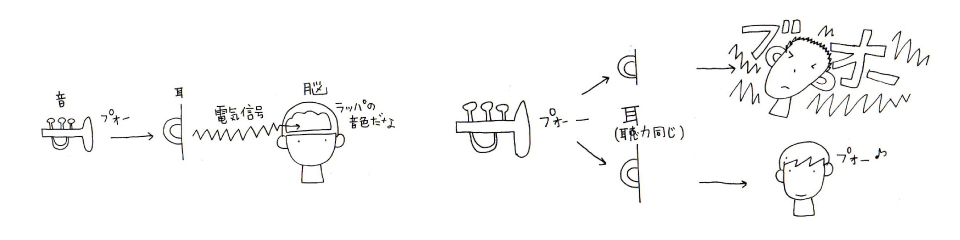

脳の感覚刺激の受け取り方のちがいで起きる。

感覚を感じるのは? ─見るのは「目」、聞くのは「耳」。そして受け取った映像や音を実際に認識しているのは「脳」です。同じ音(という感覚刺激)が耳に届いても、それをどのように感じるかは、その人の脳の刺激の受け取り方でちがいます。

発達障害、発達に凸凹のある人の中には、「感覚過敏」の特性を持ち合わせている人が多くいるとされます。(ただし、感覚過敏があれば発達障害というわけではありません)

発達も、感覚も、とても個人差が大きいです。発達障害かどうか、診断の有無にかかわらず、感覚過敏があって、なんだか生活しにくい、理解されにくい、周囲の人がかかわりでとまどいやすい・・・というときに、参考にしてください。

感覚過敏の理解が大切なわけ

感覚過敏は、まわりからわかりにくく、努力やガマンが足りないと誤解されやすいです。問題のように思える言動の背景に、感覚過敏からくる苦手が隠れていることがあります。

子どもであれば特に、自分でも、なにがイヤ・不快なのか、わからない、まわりに伝えられないことが多いです。

苦手の元がわかると、本人もまわりの人も、自分や誰かを責めることなく、共通の理解をもち、工夫を探すことができます。

耳がきこえにくい人に、気合いや努力で耳を良くしなさい!とは誰も言いません。補聴器を使うなどの工夫をします。感覚過敏で音の刺激が強すぎるのも、努力不足ではなく「脳の(刺激の受け取り方の)特性」です。耳せんをしたり、音の刺激から離れるなどの工夫をします。

よい対処方法がすぐに見つからなくても、みんなで苦手と工夫を見つけようとすることは、安心と信頼感につながります。

2 かかわりの原則

感覚過敏に対しては、無理強いしないことが原則です。

・原因をとりのぞく、はなれる、さける

大きな音の近くはさける、気持ち悪くなったら退室する、タグはぬい目からとるなど

・アイテムを活用する

聴覚過敏への「耳せん」、視覚過敏への「サングラス」、嗅覚過敏への「マスク」など

・こころの準備や理解ができるように説明する

「大きな音が2回なります」「○○のために身体をさわります」などあらかじめ伝える

感覚過敏は、そのときの体調や気分によっても大きく左右されます。同じ感覚刺激であっても、体調が悪かったり、緊張や不安、イライラがあるときには、感覚過敏が出やすくなります。

好きなこと集中できることに取り組んでいるときや、安心できる相手のときは、苦手な刺激があっても大丈夫なこともあります(例 好きなゲームに集中しているときは、苦手な大きな音がそれほど気ならない)。いきなりではなく、あらかじめ刺激がくること、いつ終わるかなどの見通し、その必要性がわかっていると、受けとめやすくなります。

生活全体を安心できるように、環境を整えることは有効です。いつでもできる工夫として、安心できる人や場所、アイテムを見つけておくことがあります。

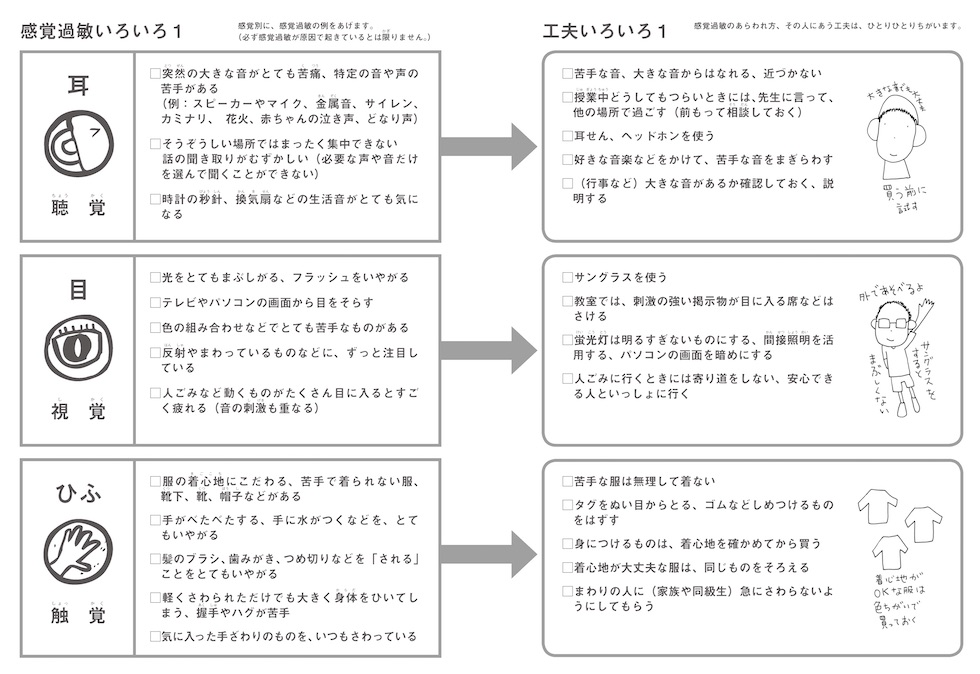

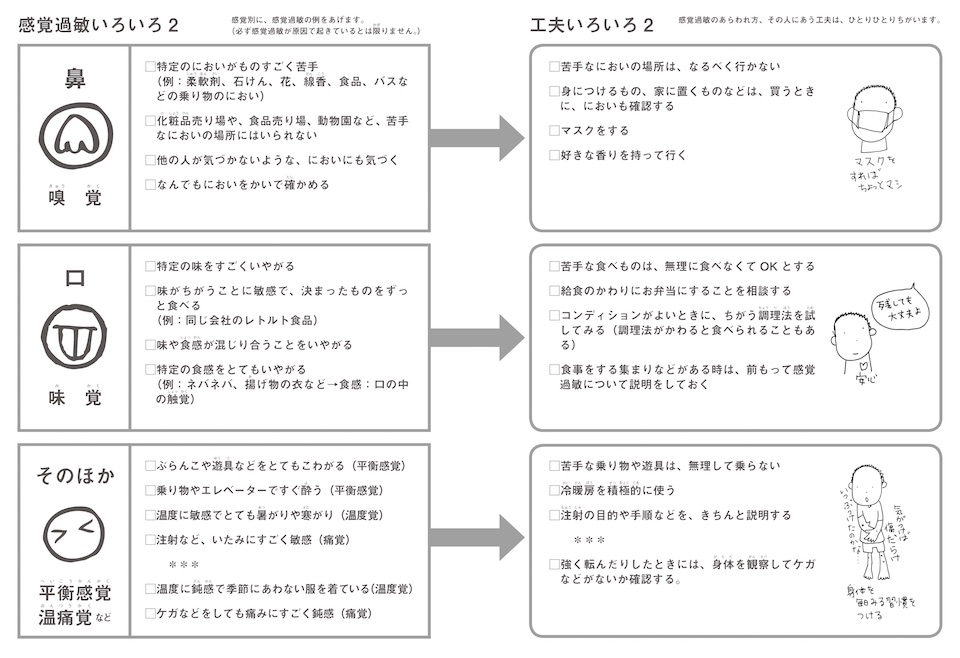

3 感覚過敏いろいろ・工夫いろいろ

感覚別に、感覚の過敏(や鈍感)のあらわれ方の例をあげます。

※これらの行動は、必ず感覚過敏が原因で起きているとは限りません。

感覚過敏のあらわれ方、その人にあう工夫は、ひとりひとりちがいます。

(『発達凸凹なボクの世界─感覚過敏を探検する─』プルスアルハ著,ゆまに書房 解説より)

ページ案内

感覚過敏を探検する・絵本の付録1,2

付録1 感覚過敏を探検しよう

付録2 感覚過敏をまわりの人に伝えるシート

》ダウンロードページへ

アイテム案内

絵本『発達凸凹なボクの世界─感覚過敏を探検する─』(プルスアルハ著,ゆまに書房)

印象的なイラストで、感覚過敏の世界にふれることができます

自身の感覚の気づきにも、周囲の人が理解する助けにも

》絵本紹介ページへ

4 チアキの感覚過敏コラム

ぷるすあるはのチアキは感覚過敏があります。

以下のコラムのなかで、自身の感覚過敏体験について、コラムで書いています。

**

コラムピックアップ

》『感覚過敏のチアキの世界』─苦手と工夫を探検してみました(前後編)

視覚>触覚,聴覚,嗅覚>そのほか>>痛感(にぶい)なチアキの感覚過敏の世界、どんなふうに感じているかと工夫をイラストや写真つきで説明。

》触覚過敏に対応した洋服選びとタグの外し方・詳細解説

洋服選びの5つのポイントを解説。タグ取りの動画つき。

》日本語版青年・成人感覚プロファイル(AASP)をやってみました(1,2,3)

感覚の問題を、4つの領域にわけて整理し、評価する質問紙。チアキ(とAさんBさん)の結果まとめ。

視覚過敏のイメージ動画[0:29]

5 参考図書・サイト・グッズ

図書

- 『科学から理解する 自閉スペクトラム症の感覚世界』,井手正和,金子書房,2022

- 『自閉症スペクトラムの子どもの感覚・運動の問題への対処法』,岩永竜一郎,東京書籍,2014

- 絵本『発達凸凹なボクの世界─感覚過敏を探検する─』プルスアルハ,ゆまに書房,2015

全編を動画で公開しています[9:00]

グッズ

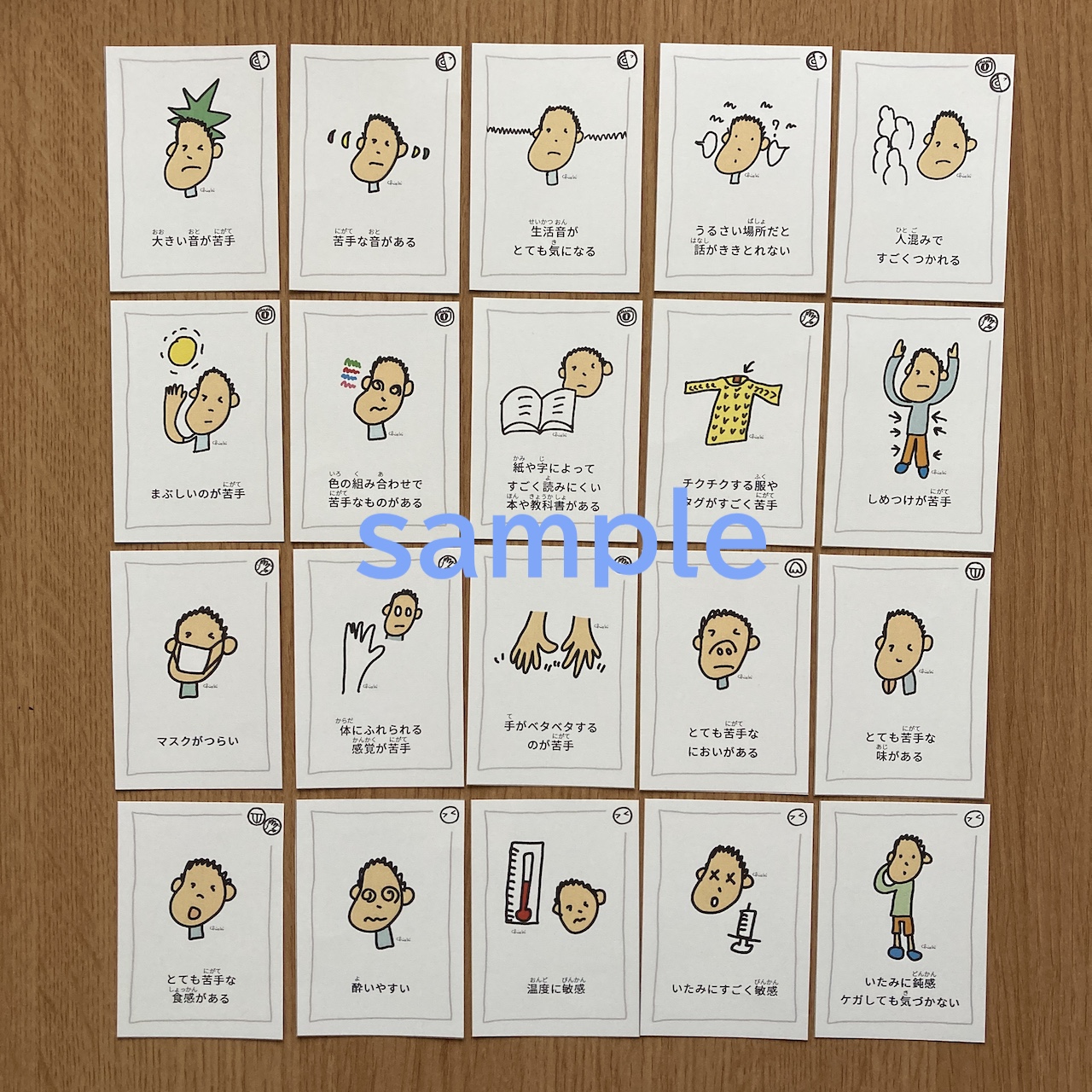

- 『タクの感覚カード』

デジタルデータで販売しています。印刷して切り取ってカードにして使います。

- 『感覚過敏パスケース』

感覚過敏の特性を伝えるパスケース型のアイテムです。

(完売して販売は終了となりました)

シンボルマーク

》「聴覚過敏保護用シンボルマーク」無償公開データ

株式会社 石井マークのサイトへ

*

マーク・缶バッチ・意思表示カードほか

》感覚過敏研究所のサイトへ

感覚過敏研究所は、五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)の敏感さがあることで日常生活において困りごとがある方々が暮らしやすくなることを目的に設立され、啓発、商品・サービス開発、研究などを行なっています。

参考ページ

参考リーフレット

》知らなかった!人によって『感覚』はここまで違う!」

ライト・イット・アップ・ブルー所沢のサイトへ

チアキがイラストを担当しました。

*

参考記事

》自閉スペクトラム症の感覚過敏の調査研究の動向

発達障害の認知神経科学研究者で、感覚過敏の研究をされている井手正和先生の記事です。(2019.8)

病気や障がい・精神科について知る(病気の一覧のページへ戻る)

このページの担当

ぷるすあるは