イラストで学ぶ病気や障がい

うつ病

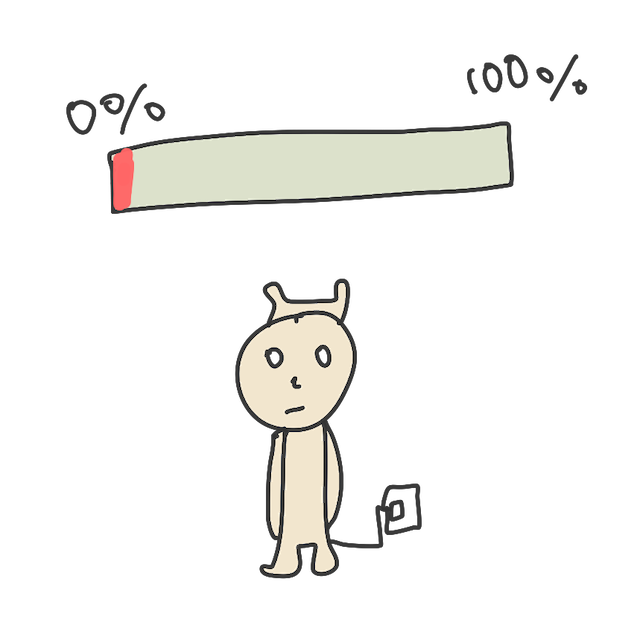

人はだれでも、ストレスで気持ちがおちこむことがありますが、少し休んだり、気分転換[てんかん]すると、元にもどります。

うつ病は、いつもの対処[たいしょ]ではどうにもならず、おちこみがどんどんひどくなります。

100人におよそ6人が、生涯[しょうがい]のうちにうつ病を経験しているという調査結果があります。とても身近な病気です。

更新:2025年5月

ページにおこしいただきありがとうございます。

大人も子どももいっしょに見れて、基本的な知識[ちしき]を学べるページです。およそ小学校中学年~大人の人向けです。もっとくわしい情報を知りたいときは、参考サイトがページの下の方にあります。

子どものみなさんは、わかりにくいことや、ぎもんに思ったことは、大人の人に聞きながら読んでください。

印刷用まとめシート

ページのポイントをA4×2枚のシートにまとめました。

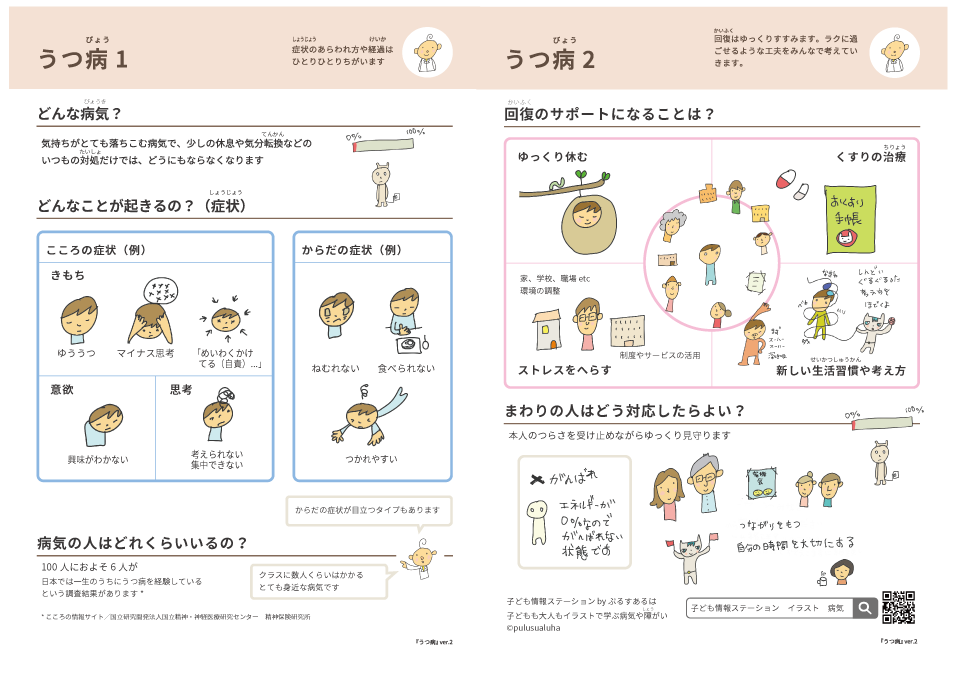

1 どんなことが起きるの?(症状[しょうじょう])

うつ病の症状には、こころの症状とからだの症状があります。

症状や経過[けいか]はひとりひとりちがいます。ここでは、あらわれやすいものを書きます。

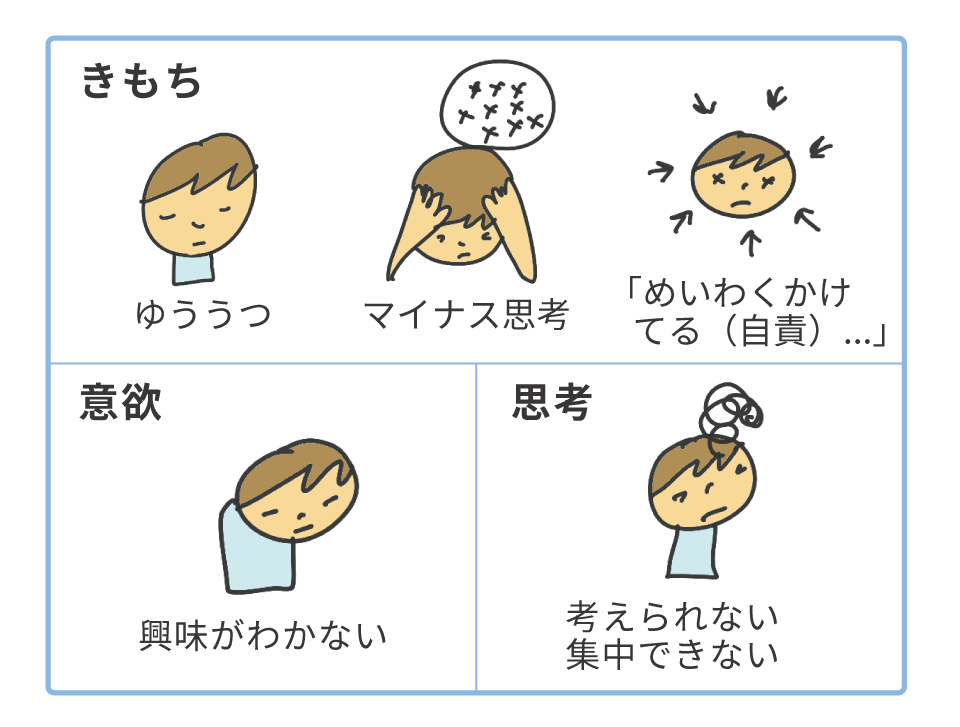

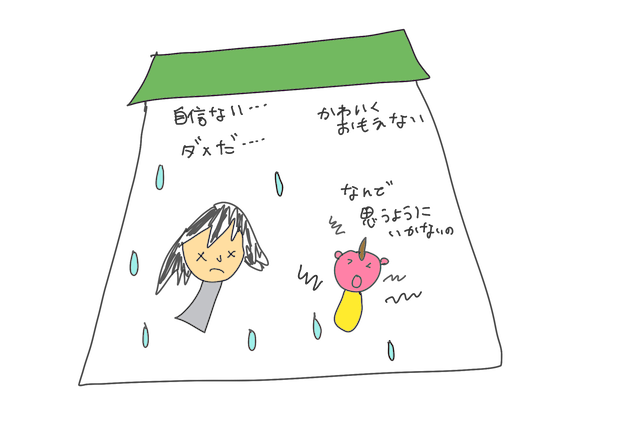

こころの症状(例)

- きもち:ゆううつで、悪いことばかり頭にうかんでしまいます。

「もうだめだ」「周りに迷惑[めいわく]をかけている」と自分をせめて、思いつめてしまいます。イライラしたり、あせりが強くなることもあります。 - 意欲[いよく]:やる気がおこらず、今まで楽しめていたことすらも面倒[めんどう]になってしまいます。

- 思考[しこう]:同じことばかりぐるぐる考えてしまったり、何も決められなくなってしまいます。集中力がおちて、忘れたりミスをすることが多くなります。

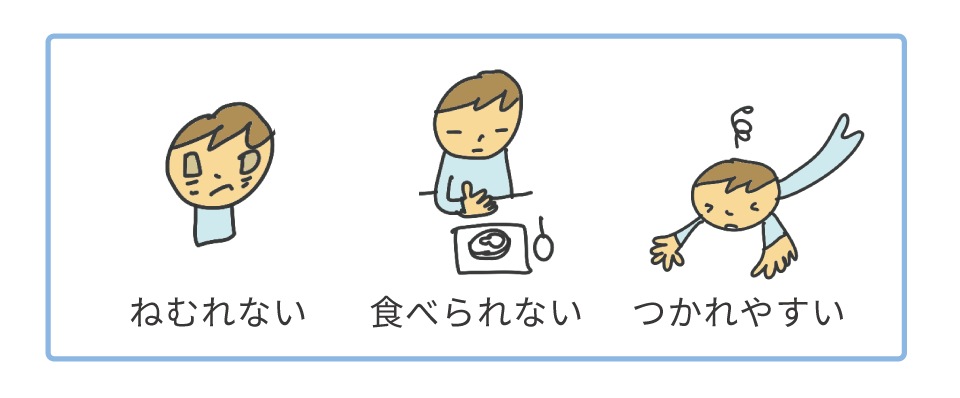

からだの症状(例)

- うつ病では、ねむれなくなることが多いです。ねつけない、ねた気がしない、朝早く起きてしまう…ねむれないパターンはいろいろです*。

- 食べられない*、つかれやすい、からだがだるい、などの症状もみられます。

- 息苦しい、胸[むね]がドキドキする、頭痛[ずつう]がひどい、めまいやはき気がするなど、さまざまなからだの症状がおこる可能性[かのうせい]があります。

- からだの症状が目立つタイプの人もいます。からだの病気ではないかと心配して内科などのからだの病気を受診[じゅしん]することが多いです。しかし、検査[けんさ]をしても症状にあうような異常[いじょう]はみつかりません。

長びいたり、悪くなっていくときは、早めに受診します。

*過眠[かみん:ねむりすぎる]、過食[かしょく]がでるタイプのうつもあります

うつ病が悪化すると、仕事や勉強がうまくいかなくなるだけでなく、身の回りのこともできなくなり、人をさけ、ひきこもることもあります。

そんな自分をさらにせめてしまい、「しにたい」「きえたい」と考えることさえあります。

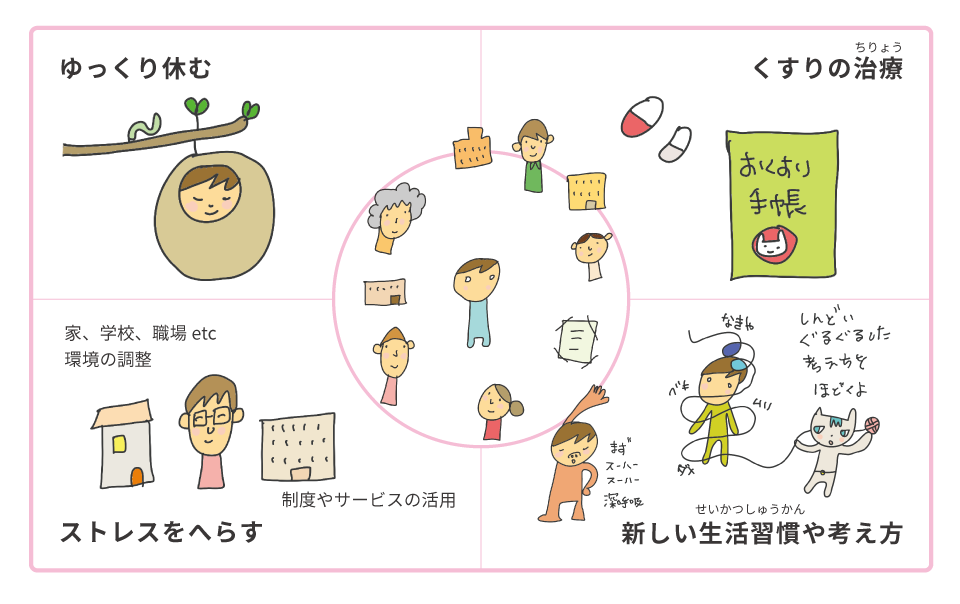

2 回復[かいふく]のサポートになることは?

回復はゆっくりすすみます。ラクにすごせるような工夫をみんなで考えていきます。

ストレスをへらす、新しい考え方や生活習慣をを見つけることは、再発をふせぐためにも大切なことです。

新しい考え方や生活習慣[しゅうかん]とは…

うつ病の人は、マイナス思考や極端[きょくだん]な思いこみをもちやすく、そのためにストレスをさらにためこみやすい傾向[けいこう]があります。

「○○ができたからok」「明日できることは明日に」「ひとまず今日をのりこえてみよう」など、やわらかい考え方を取り入れるとよいです。

生活スケジュールをゆるやかにしたり、気分転換[てんかん]する時間を入れるなど、生活の工夫をするこもストレスをへらすことになります。

*

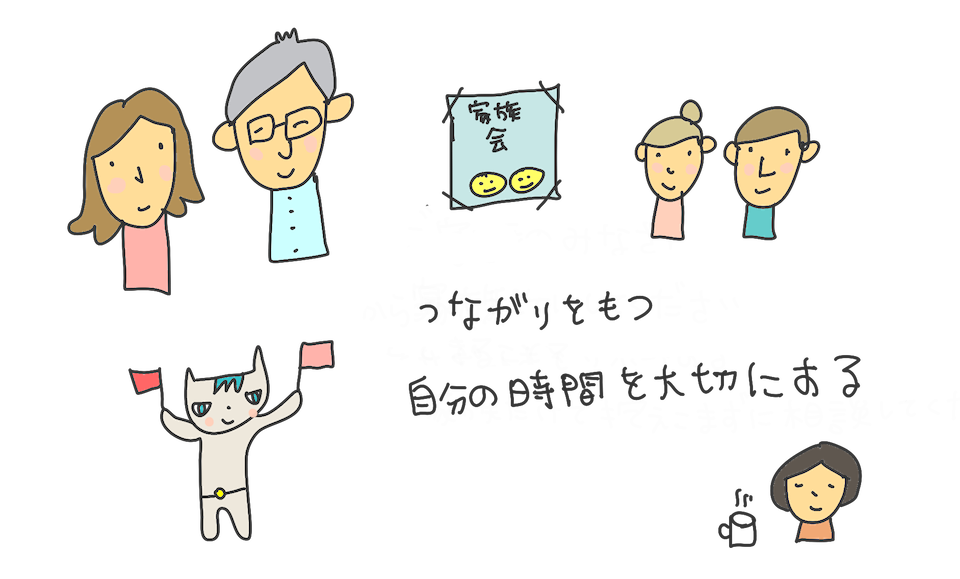

まわりの人はどうしたらいいですか?

がんばろうと思っているのに、エネルギーがでない状態[じょうたい]です。

「がんばれ」とはげますのではなく「いつも見守っているよ」と声をかけたり、つらい気持ちを打ち明けてくれたときは「話してくれてありがとう」を伝えます。

》ご家族のみなさんへ

「こんな対応をしてみました」という例を紹介しているページです。パートナーさん向けの情報もあります。

3 病気の人はどれくらいいるの?原因は?

100人におよそ6人が生涯のうちにうつ病を経験しているという調査結果があります*。とても身近な病気です。

うつ病は、脳内の神経細胞のはたらきが悪くなっておこるといわれていますが、まだはっきりとした原因はわかっていません。

きっかけとなるような出来事がある場合も、わからない場合もあります。

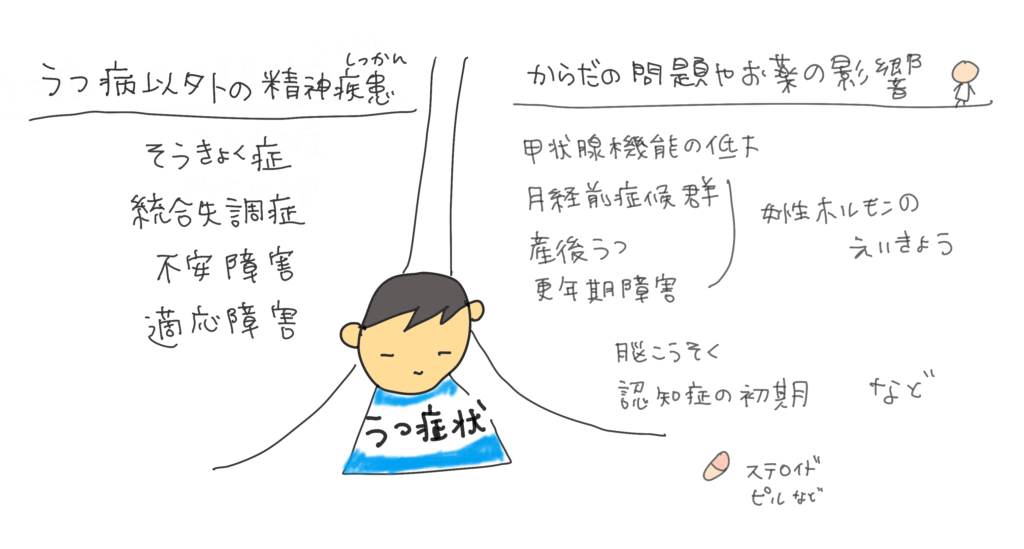

うつ症状は、うつ病以外でもみられることがあります(Q&Aで説明しています)。

*こころの情報サイト|国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

4 病気をかかえながらの子育てについての情報は?

病気をかかえながら親をすることは大変な取り組みです。

》親のみなさんへ〜ゆるゆる子育て

少し気持ちが楽になるような情報、サービスの情報、イラストブックやリンク集、自助会の情報などをのせています。

》こころの不調や病気と妊娠・出産のガイド(一般の方向け) <外部サイトへとびます>

|公益社団法人⽇本精神神経学会・⽇本産科婦⼈科学会

精神疾患と妊娠・出産・授乳・子育てに関する情報がまとまっています。

Q&Aスタイルで読みやすいです。

Q3 こころの薬(精神科の薬)と妊娠・出産・授乳に関するQ and A/Q7 妊娠中・出産後に「うつ」になった方のためのQ and A/Q12 「うつ病」の診断を受けている方の妊娠・出産・子育てに関してのQ and A などがのっています

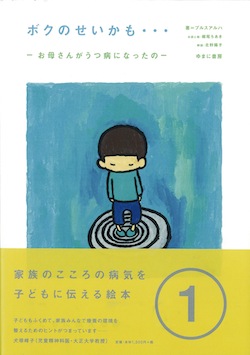

5 (親が病気のとき)子どもの安心のためにできることは?

病状から、子育てや家事、仕事などへさまざまな影響[えいきょう]があることがあります。

次のような工夫があります。

- 日常生活をサポートする:食事、生活リズム、身だしなみ、学校の準備[じゅんび]、遊びなど

- サービスや制度を使い、現実的な家事育児の負担[ふたん]をへらす

- 子どものどんなきもちもみとめる

- 親の病状は子どものせいではないことを伝える

- こまったときの対処[たいしょ]法を相談しておく(「こまったときカード」を作るなど)

- 家族が少し元気になる、病気や対応について知る、つながりをもつ

アイテム案内

絵本『ボクのせいかも…-お母さんがうつ病になったの』

(家族のこころの病気を子どもに伝える絵本①,プルスアルハ著,ゆまに書房)

親がうつ病になったとき、子どものサポートのための絵本、くわしい解説つき

》絵本紹介ページへ

6 よくある質問 Q&A

Q 気分が落ちこむことはだれでもあるのでは?…「うつ」って病気なのですか?

A かなしいことやつらいことがあったり、とてもつかれている時などに気分が落ちこむのは、特別なことではありません。多くの場合は、ちょっと休んだり、楽しいことをしたり、そうするうちに元気を取りもどしていきます。

しかし、うつ病の場合は、まわりも納得[なっとく]できるきっかけがあったとしても、落ちこみがはげしすぎたり、長引きすぎたりします。はっきりしたきっかけがないこともあります。このように、いつもの落ちこみとは「質」がちがいます。そして、放っておくと、だんだん症状がひどくなって、「しんでしまいたい」と思いつめてしまうこともあります。早く気づいて、治療につながる必要があります。

*

Q ほかの病気でも「うつ」になることがありまですか?

A うつ症状は ①うつ病以外の精神疾患 ②からだの問題や薬の影響でもみられることがあります。

例えば、そううつ病は、うつ症状とそう症状(エネルギーが出すぎている状態)をくりかえす病気です。そう症状がわかりづらいタイプはうつ病と間違われることがあります。

うつ病以外の場合、元々の問題に対する治療が必要になりますが、うつ症状をやわらげるために(対症的に)抗うつ薬が使われることもあります。

*

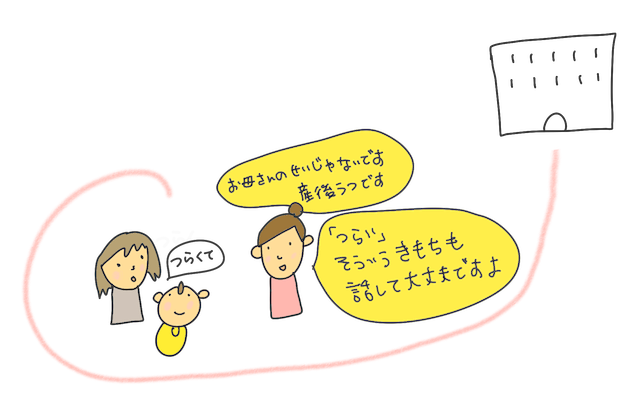

Q 「産後うつ」はどんな病気ですか? どうしたらよいですか?

A 妊娠[にんしん]・出産で、女性のからだは大きく変化します。中でもホルモンの変化はこころに大きな影響[えいきょう]があり、そのためにうつ症状が出てくることがあります。

加えて産後すぐに子育てがはじまり、「うまくできるのかしら?」「自分のやり方はまちがってるのでは?」など、「お母さん」としてのとまどいや不安をひとりでかかえこみやすい時期でもあり、うつ症状がますます深刻[しんこく]になる危険[きけん]があります。

家事や育児など生活上の負担[ふたん]をへらすために、家族やともだち、地域の保健師[ほけんし](例えば地域の保健センター)など周囲のサポートを受けたり、サービスを利用するなど、環境を整える必要があります。

症状が深刻な場合は早めに専門の先生に相談します。

ページ案内

ゆるゆる子育て

こころの病や発達凸凹を抱えて子育てしている方への応援ページです

(1.完璧主義をやめよう!子どもが元気ならOK 2.いろんなものに頼ろう!…)

》ページへ

7 関連ページ

》Sさんのストーリー

うつの本人で母の立場のSさんの体験談です

》双極症(そううつ病)

8 くわしい情報を知りたいときの参考サイト&図書

参考サイト

》ご存知ですか?うつ病|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 厚生労働省

》こころの情報サイト|国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

図書

- 『さよなら、産後うつ:赤ちゃんを迎える家族のこころのこと』,村上寛著,晶文社,2024

- 『対人関係療法でなおすうつ病』,水島広子著,創元社2009

- 『それでいい。』,細川 貂々・水島広子著,創元社,2017 *続編、実践ノートもあります

- 『ツレがうつになりまして』,細川 貂々著,幻冬舎文庫,2009

- 『ぼくのなかの黒い犬』,マシュー ジョンストン著,岡本 由香子訳,メディア総合研究所,2009

病気や障がい・精神科について知る(病気の一覧のページへ戻る)

このページの担当

ざっきー+ ぷるすあるは

最後まで読んでいただきありがとうございます。

ぐるぐるした考えは、だれかといっしょにほどいてみよう。 ひとりでするより、ほぐれやすいですよ。