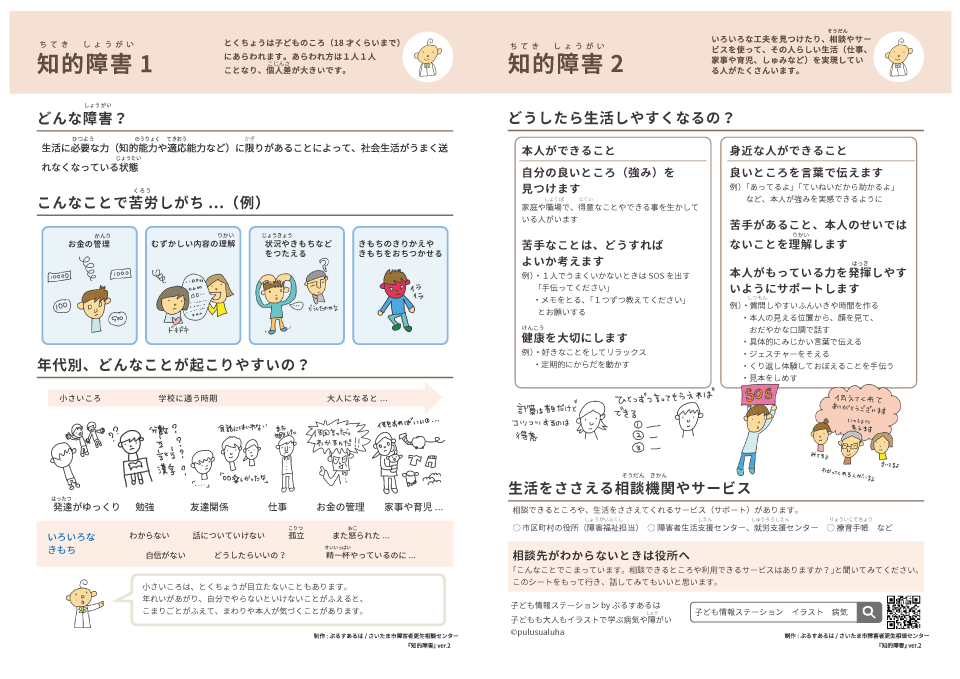

1 知的障害のある親の子育てはこんなことで苦労しがちです

たとえば、予防接種[よぼう せっしゅ]を子どもに受けさせることだけでも、大変なことがたくさんあります。

役所からのお知らせを読んで内容を理解する。予定を立てる。予約を取る。時間までに準備をして初めての場所に行く。など…。

他にも

- ミルクの分量・温度、離乳食[りにゅうしょく](いつ、どんなものをあげたらいい?どうやって作るの?)

- 子どもが具合を悪くしたときの対応

- 子どもの「なんで?」「教えて」に答えられない(イライラ。落ちこむ)

- しつけの仕方(言うことをきいてくれない。おこってしまう。)

- 遊び方(バリエーションをふやせない)

- 子どもの「あれ買って」への対応の仕方(どなって終わり。言われるままに買ってしまう・・・)

- 学用品や行事の準備

- PTA、はたふり当番など、親に割り当てられる役割

- ママ友との付き合い

- 給食費[きゅうしょく ひ]、積立[つみたて]などのお金のやりくり(制度の利用も難しい…)

- 体の洗い方や性のこと などなど・・・

困りごとを誰かに相談したり、人の手を借りる、SOSを上手に発信することも苦手なことも多いです。

今までの経験[けいけん]が、より、むずかしくしている場合もあります。

「たよったらおこられるのでは」「できないって思われたくない」「自分でやらなくちゃ!」「できないって言ったら、ママ失格って思われる(子どもを取り上げられしまうかも)」・・・

まわりの人は、まず、大変さへの理解と気づきの視点をもちます。

2 子どもの安心のために出来ること、手助けになること

2-1 本人ができること[知的障害のある親]

子どもとの時間を大事にします(お互いに楽しかったりリラックスしたり)

子どもが外から帰ってきて、安心できる場所(家・親)であるだけでOK。これはとても大切なことです。できていれば自分にOKをあげる。むずかしければ、どうしたらいいか優先して考えます。

困ったときにはSOSを出します

他人の手助けをかりることは、たとえば子どもとの時間など、大事にするための親としての前向きな方法です。一人でかかえず、人に話してみることで、きもちの負担[ふたん]がへったり解決[かいけつ]のヒントが見えてきたりすることがあります。

誰に話せばいいの?

子どもが小さいとき(赤ちゃんのとき)は、保健[ほけん]センターや保育園[ほいくえん]。

ほかにも、いろいろなサポート先があります。役所の支援課[しえんか]に聞くと教えてもらえます。(例:家庭児童相談員、主任児童委員、子育てボランティア、ファミリーサポート、ヘルパー、障害者生活支援センターなど)

自分の健康やリラックスできる時間も大切にします

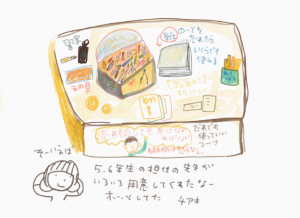

サービスを活用します

療育手帳について(窓口や必要な手続き、メリットなど)

》療育手帳

2-2 周りの大人ができること

親に対して

「困っている」親が多いことに配慮し、親が安心して話せる関係作りを大切にします

親がすでにしていること、できていることを認[みと]めます。

話を受けとめます「(勇気[ゆうき]を出して)話してくれてありがとう」

上手に他人の手を借りたゆるゆる子育てや、制度利用を、ポジティブに後押[お]しします

療育手帳[りょういく てちょう]など、制度[せいど]について、伝えます。

》「先生のための保健室」〜障害をかかえた保護者とのかかわりに生かすページ〜へ(学校の先生向けのページですが、応用できます)

子どもに対して

サポーターの一人になります

親だけでは必要な関心やかかわりがいきわたらない(親はすでに精一杯[せいいっぱい]がんばっている)場合も多いことを念頭[ねんとう]におきます。

子どもは成長するにつれて、「うちだけちがうのはどうして?」「私のお母さんはなんで○○できないの?」といったどまどいや疑問[ぎもん]をもつことがあります。すぐに答えることはむずかしくても、まずは子どものきもちに耳をかたむけることが大切です(準備ができていないときは、答えは急ぎません)

「親は○○するもの」「親なら○○しているはず」などのイメージにとらわれず、子どもに対してできることを考えます

基本的な生活習慣[しゅうかん]など、身についていないことがあれば、一つ一つ具体的[ぐたいてき]に教えます。

子どもがこまっている様子や、いつもとちがう様子があれば、声をかけます。

安心して話せる関係作りを大切にします

子どもの疑問[ぎもん]をまずは聞きます。

「こまったことがあれば言ってね。気にかけているよ」「話してくれてありがとう」「いっしょに考えるね」「あなたのせいじゃないよ」など声をかけます。

》「まわりの大人のみなさんへ〜親がこころの不調をかかえたときの子どものケアガイド」のページへ

子どもや親からのSOSの発信[はっしん]がないことも多いことから、待つだけではなく、アンテナをはって少し積極的[せっきょくてき]にかかわることも必要です

関連ページ