イラストで学ぶ病気[びょうき]や しょうがい

知的障害

生活に必要な力(知的[ちてき]能力[のうりょく])にかぎりがある障害です。

いろいろな工夫[くふう]を見つけたり、相談[そうだん]やサービスを使って、その人らしい生活を送っている知的障害の人はたくさんいます。

身近な人の理解[りかい]や応援[おうえん]があると、その人が力を発揮[はっき]しやすくなります。

知的発達症[ちてき はったつ しょう]と呼ばれることもあります。

更新:2025年5月

ページにおこしいただきありがとうございます。

大人も子どももいっしょに見れて、基本的[きほん てき]な知識[ちしき]を学べるページです。

担当:さいたま市 障害者更生相談[しょうがいしゃ こうせい そうだん]センター+ぷるすあるは

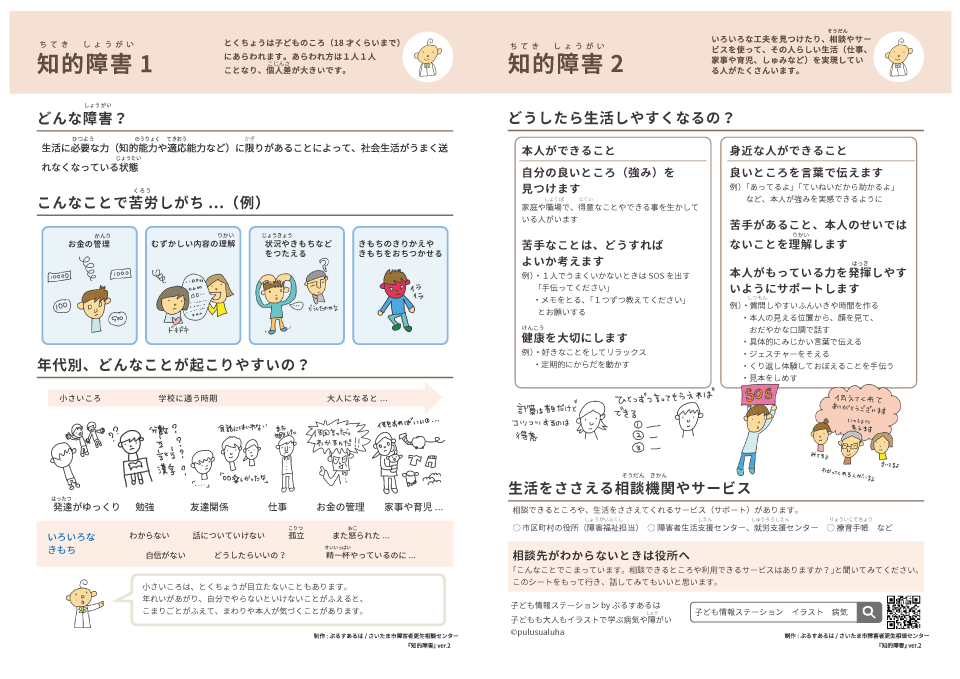

印刷用[いんさつ よう]まとめシート

ページのポイントをA4×2まいのシートにまとめました。

1 どんなことがおこりやすいの?

生活に必要な力、知的能力[ちてき のうりょく]に、かぎりがあることで、社会生活がうまく送れなくなっている状態[じょうたい]のとき、知的障害といいます。

特徴[とくちょう]は、子どものころ(18才くらいまで)にあらわれます。

あらわれ方は、ひとりひとりことなります。

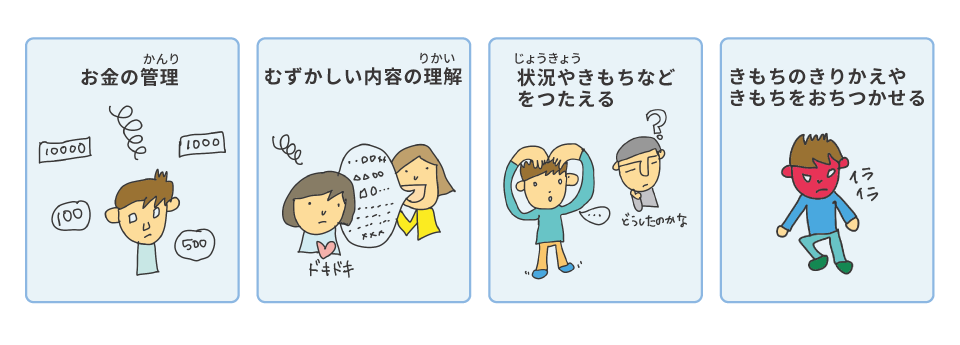

知的障害があると、次のようなことで苦労[くろう]しやすいです。

じぶんを守ることが苦手[にがて]なこともあります。

わからなくても「はい」と言う、「いや」となかなか言えない、言われたとおりにサインをしてしまうといったことから、利用[りよう]されたり、だまされてしまうことがあります。

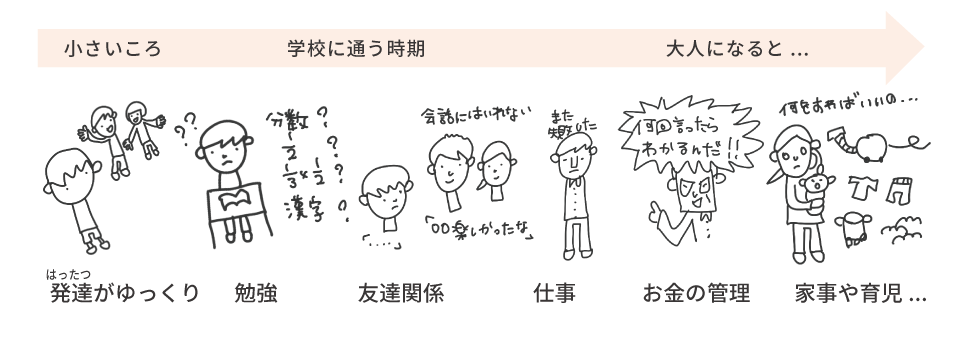

年代別におきやすいこと

小さいころは、特徴[とくちょう]が目立たないこともあります。年れいがあがり、自分でやらないといけないことがふえると、こまりごとがふえて、まわりや本人が気づくきっかけになることがあります。

大人になるまでに、その方なりに、いろいろな工夫をして生活してきています。

かんじやすい、いろいろなきもち

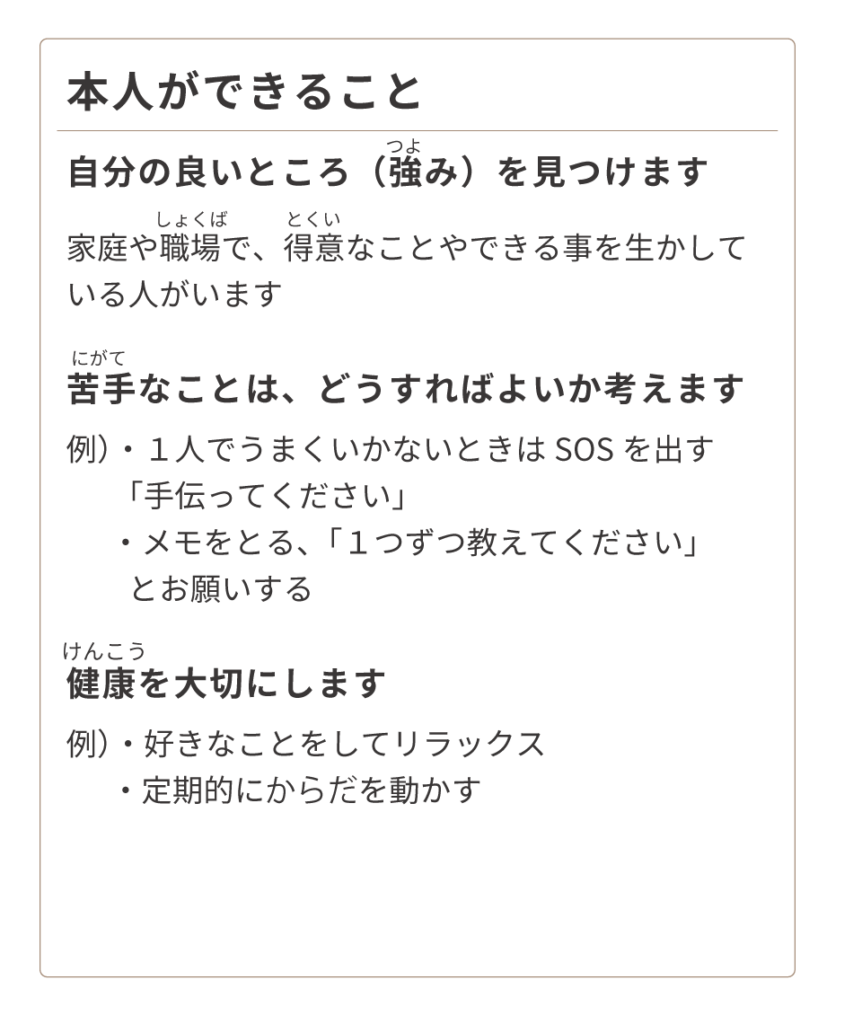

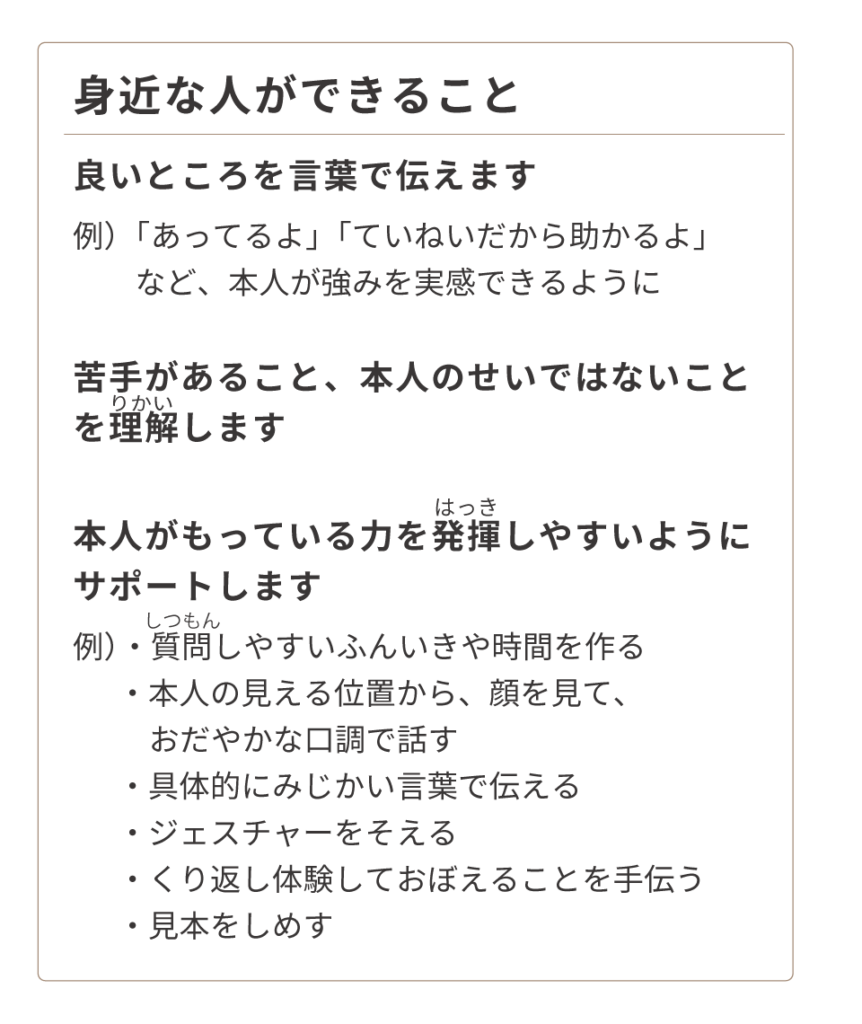

2 どうしたら生活しやすくなるの?

生活をささえる相談[そうだん]機関[きかん] やサービス

相談できるところや生活を支えてくれるサービス(サポート)があります。ここで紹介[しょうかい]するのは、一部です。今すぐ使わなくても、こまった時の参考[さんこう]にしてください。

相談できるところ

- 住んでいる市区町村の障害福祉[しょうがい ふくし]担当課[たんとうか]

- 生活支援[しえん]センター:日常生活のこまりごとや希望について、相談にのってくれます。

- 就労[しゅうろう]支援センター:おもに「はたらくこと」についてサポートしてくれます。

サービス

- 療育手帳[りょういくてちょう](みどりの手帳など):福祉[ふくし]的なサービスや、まわりからの理解[りかい]や配慮[はいりょ]がうけられやすくなります。

- 障害者総合支援法[しょうがいしゃ そうごう しえんほう]:日中のかよい先、ホームヘルプサービスなど、さまざまなサービスが決められています。

役所は、市役所や区役所、町役場などです。

担当の課や支援機関の呼び方は、住んでいる場所によってちがいます。どこに相談したらいいか分からない場合は、「○○でこまっているのだけど、相談できるところや利用できるサービスはありますか?」と入り口にある総合案内[そうごう あんない]できいてみてください。

相談やサービスを使って、その人らしい生活(家事や育児、仕事、しゅみなど)を実現[じつげん]している人がたくさんいます。

3 障害がある人はどれくらいいるの?

1%くらいと言われています*。

病気など、わかっている原因も400くらいあると言われていますが、原因が分からないことも多いです**。

*厚生労働省 e-ヘルスネット「知的障害」より **東京都心身障害者福祉センター発行リーフレットより

4 知的障害をかかえながらの子育て/親が知的障害のとき子どもの安心のためにできること?

親がじぶんでできること

- 子どもとの時間を大切にします(おたがいに楽しかったりリラックスしたり)

- サポートを使い、こまったらSOSをだします

- じぶんの健康[けんこう]やリラックスできる時間を大切にします

ページ案内

ゆるゆる子育て

病気や障がいをかかえながら子育てしている方への応援[おうえん]ページ

》ページへ

ページ案内

「権利から始まるリソースマップ」

子どもがのぞむこと、親がのぞむことから、のぞみをかなえる仕組み(サービス)を見つけるシートです

》ページへ

まわりの大人ができること

- 親だけでは必要[ひつよう]な関心やかかわりがいきわたらない場合も多い(親はすでに精一杯[せいいっぱい]がんばっている)と念頭[ねんとう]におき、サポーターのひとりになります

- 成長にともないでてくる「うちだけちがうの?」「なんで○○できないの?」といったとまどいや疑問[ぎもん]にたいして、まずは子どものきもちに耳をかたむけます。準備[じゅんび]ができていないときは、答えは急がなくてよいです

- 「親は○○するもの」というイメージにとらわれず、子どもに対してできることを考えます(例 身についていない生活習慣[しゅうかん]があれば、ひとつひとつ具体的[ぐたいてき]に教える)

- 子どもが安心して話せる関係づくりを大切にします

子どもさんとみられるメッセージと工夫のページ

》小学生のみなさんへ

》中高生のみなさんへ

》ヤングケアラーのみなさんへ

5 関連ページ

》大人の知的障害かも?というときのサポートと療育手帳について

》知的障害のある親の子育て支援

6 くわしい情報を知りたいときの参考サイト&図書

本

- 健康ライブラリーイラスト版『知的障害のことがよく分かる本』有馬正高監修 講談社

ウェブサイト(リーフレット)

- 東京都作成リーフレット「知的障害の理解のために」

- 千葉市作成パンフレット「知的障害を理解するためのハンドブック」

周囲の人が知的障害について理解するためのリーフレットです。ウェブページからダウンロードできます。 - 保健医療従事者のための知的障害のある 妊産婦さんへの対応ハンドブック

》ハンドブックへ

科学研究費助成事業「知的障がいに配慮した周産期保健医療現場における支援の検討」(研究代表者:杉浦絹子氏)による

病気や障がい・精神科について知る(一覧のページへ戻る)

このページの担当

さいたま市障害者更生相談センター + ぷるすあるは