そのこだわりやパニック 感覚過敏がかくれていませんか?

感覚過敏からくる苦手を理解し、工夫をいっしょに見つけることができる絵本です

解説つき

基本情報

子どもの気持ちを知る絵本③

『発達凸凹なボクの世界─感覚過敏を探検する─』

プルスアルハ著

お話と絵:細尾ちあき[看護師]

解説:北野陽子[医師・精神保健指定医]

定価:本体1,980円(税込)

B5判上製/56ページ

装丁 大村麻紀子

ゆまに書房 2015.9刊行

ISBN978-4-8433-4603-7 C0311

※電子書籍があります

サイン入り(送料別)

1 あらすじ

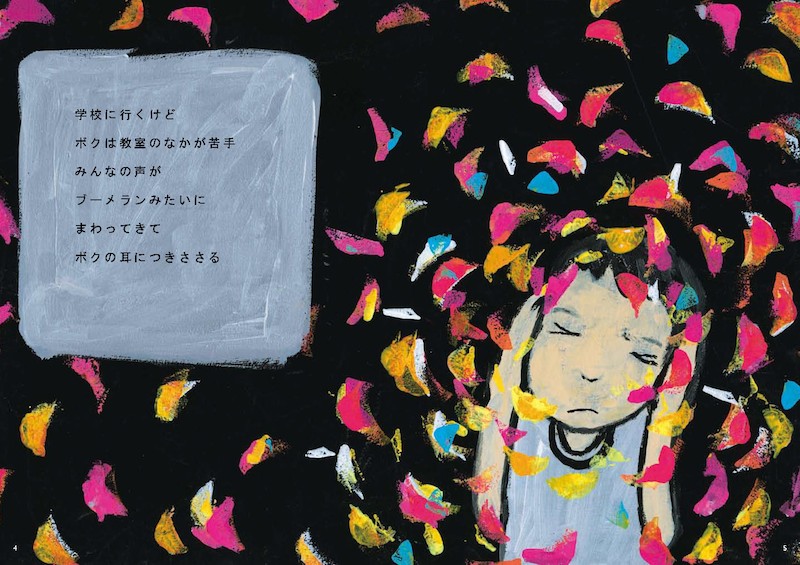

タクは感覚が過敏で、教室や給食や行事が苦手。しかし、自分でも何がイヤなのかわからないし、うまく言葉にすることもできません。いつも怒られてばかりいます。

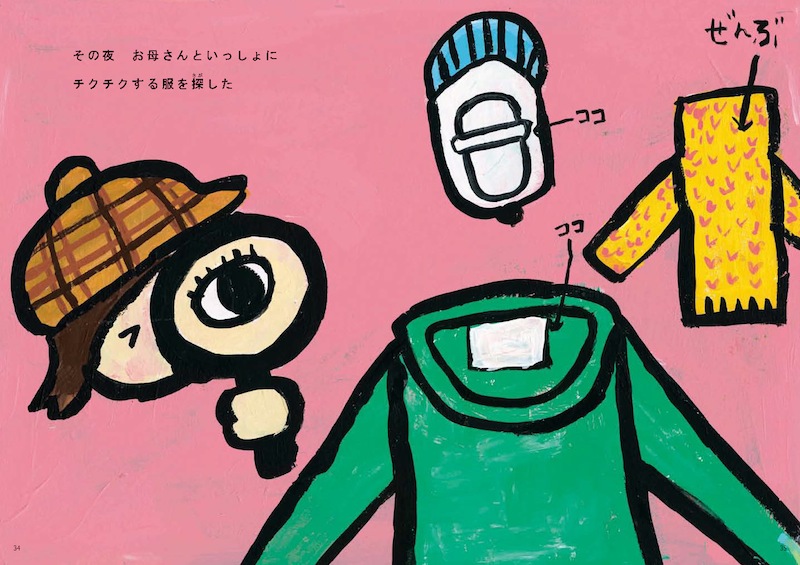

タクの感覚過敏に気づいたのは、学童の先生でした。タクと家族と学校の先生と、みんなで苦手探検をします。

自身も感覚過敏がある著者によるお話と絵です。

2 解説・付録

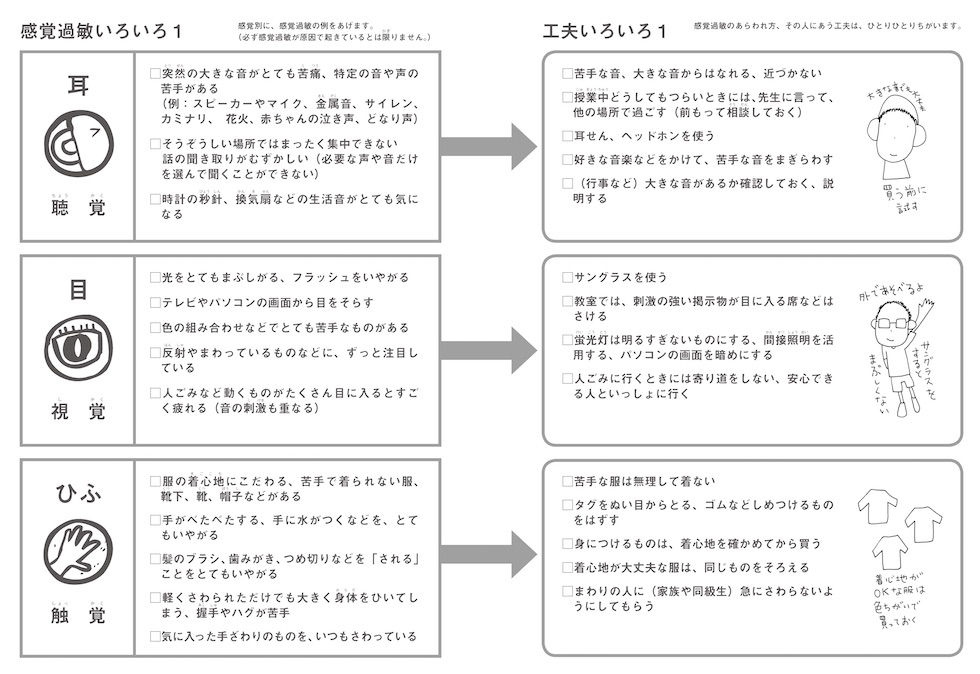

絵本の後半は解説です。感

覚過敏の例とその対応、シーン毎(教室・行事編/給食編/家庭編)の対応のポイントなどを説明しています。書きこんで使えるシートが付録につきます。

絵本の付録シート1,2PDFをダウンロードできます

1.感覚過敏を探検しよう

2.感覚過敏をまわりに人に伝えるシート

3 朗読動画(全編)

4 絵本を特におすすめしたい方

親や家族、学校の教員、特別支援コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー、学校図書館、公共図書館、小児科や精神科の医療機関、療育機関、保健師、保育士、子育て支援にかかわる方など

5 絵本の使い方

- 子どもといっしょに読んで、自分の苦手や特性を知る手がかりに、工夫をみつける手がかりに

- 大人の方が感覚過敏について知る手がかりに

- 特性について共有するときのアイテムに 例)学校の先生へ、職場の上司へ

対象年齢:小学生〜大人まで(小学校低学年までは大人の人といっしょに)

絵本の主人公タクは小学校低学年の設定ですが、すべての年齢で活用できます

6 推薦文 朝倉新先生(新泉こころのクリニック院長・児童精神科医)

この絵本は、発達障害の感覚過敏にかんすることが書いてあります。感覚過敏についてこれだけ詳しく描かれた絵本は、日本で初めてのものだと思います。感覚過敏は、まわりの人たちにはとってとても分かりにくく、本人にとってもつらい特性です。こだわりやパニックなどの発達障害の特性が、じつは感覚過敏が原因であることが良くあります。さあ、この絵本を読んで、感覚過敏について理解し、工夫の探検に出かけましょう。

7 読者の声

※たくさんの声をありがとうございます!一部をご紹介します

感覚過敏当事者(ADHDも)の為、本を読んで納得する部分がたくさんありました。児童福祉の仕事にたずさわっている為、子ども達にもあてはまると感じました。職場で共有したいと思います。

Ashio さん

*

ちしきのなさにりかいをまだまだされないぼくみたいなにんげんをこの本をおおくのひとによんでもらえたなら、もっとぼくたちもふつうにいきていけるのかもしれないと思いました。この本にであえてうれしかった、ありがとう!

ChrisTopher さん

*

とても参考になりました。読んだあと、「ボクダネ!」といっていました。大人側の配慮と理解があれば子どもの心は守られますね!頑張ります!

クーマロ さん

*

なかなか理解されない発達障害についてわかり易く、かつ簡潔に書かれていると思いました。そこに絵があることで、尚 理解が深まるのではないでしょうか?

くりちゃん さん

*

夫婦で小さな小児科を開設して10年、待合室の絵本を季節等で入れ替えています。今回、ノーマライズをテーマに蔵書から数冊紹介したく、本書もそれに加えたいと思います。

こどもナース さん

*

大学で障がい児保育を教えています。専門知識をエピソードなど言葉で伝えても伝わりづらいのですが、絵本を使うとわかりやすく理解が深まるようです。特に感覚過敏は多少にかかわらず誰にでもあるということを学び、自分を知り人を理解すると言う大切なことを学べる本です。

コニタン さん

*

(購入の決め手)イラストの色使いが、本人の気もちをうまく表していて、とてもわかりやすかったから。相談に来てくださった家族に向けて、案内しても良いと思った。「タクくんの苦手なもの探検」という表現がすごく伝わりやすい表現と思った。素敵な絵本でした。

ころちゃん さん

*

子供も同じ状況で、おばあちゃんの家に預ける事が多く、最近「パパとママは何の病気なの?」と2年生になってから聞いてくるようになって、どう伝えていいか悩んでいたので、すごく参考になりました。匿名さん(うつ病編)外見からは分かりにくい感覚過敏です。職員が見過ごすことなく配慮できるための研修資料に分かりやすくとても良かった。

しーちゃん さん

*

白浜のアドベンチャーワールドにて、大きなパンダのいす?に座って写真をとろうとしましたが、4才の孫がいやがりました。後日「パンダの毛がもじゃもじゃだったから」との事で、感覚過敏の気付きとなり興味を持ちました。家族にも読ませます。本当に参考になりました。ありがとうございます。

シロネコ さん

*

(購入の決め手)読んでいたら、娘(小学生)の状況にあまりにピッタリだったので(ちあきさんのページも。)読みたいと思いました。娘は3年前から不登校→拒食→自傷などを経験し、Drにかかったりしたことで、凸凹があるのかな・・・?とやっと、本人も周囲も分かってきたところです。絵本の内容があまりにもウチと同じで親子で涙が出ました。娘も今現在、「板書」にとても苦しんでいて、学校に対応策を交渉中です。理解を求めるのに、この絵本とちあきさんのページをプリントアウトして、先生方に読んでもらおうかと思います。この本を作って下さってありがとうございました。もっともっと凸凹について感覚過敏について社会の理解がすすむことを願います。

のんみー さん

*

わかりやすく、家族全員で共有するのにとても役立ちました。忙しい主人にも、量がちょうどよくすすめやすかったです。

ひなしづ さん

*

クラス(小学校低学年)の子供達に上手に伝える方法はないか考えていた時に、この本と出逢いました。感覚過敏について知らない人にも絵本なら分かりやすく伝えられるのでとても良い買い物をしました。

まつ子 さん

*

自分ではどうにもならないことに日々ふりまわされるのは、本当にくるしいですね。私も子どもの頃、少し過敏気味でした。子どもたちの困りに大人がより注意して気づいてあげたいです。きみたちは何もまちがっていないのだから。最後のぺージの具体的対応や工夫、とても参考になります。いつもHP読ませてもらっています。ぼちぼち、やってくださいね。

やわらかいさんかく さん

*

このような本はどこにもありません。子供目線で、でもしっかりと書いてあり、本当に分かりやすかったです。息子は、この本を手に持って、学校へ持って行きました。「みんなにわかってもらいたい」と言っています。救いになるといいなっとおもいます。

ゆっけ さん

*

とてもやくにたつほんだとおもいます。「感覚過敏を探検しよう」「-をまわりの人に伝えるシート」を、クラスのお友だちや先生と共有しようとしています。上手くいくと思います。

ヨッちゃん さん

*

(購入の決め手)兄弟間や、祖父母にも伝えたいので。目には見えない感覚過敏。わかってもらえるコミュニケーションツールのひとつとして、とてもわかりやすい大切な本になりました。また親として、まだまだ理解して、してあげられることがあると気付かされました。

銀ちゃんママ さん

*

(決め手)困っている本人がそのことを教えてくれるような題名だったので、分かり易いかなと思って。幼い子が一生けん命、集団に合わせることが当たり前だと思って、自分の辛さをおさえながら、頑張っている姿を見ると、そのことに周りの大人が気づこうとしなかったり、気づけなかったりしていることが、申し訳なくて、何とかしたいといつも思っている保育士です。

七子 さん

*

看護学校で教師をしています。少しでも子どもたち目線で理解できたらなという思いで購入しました。聴覚以外の過敏の例もたくさんのっていて、新たな気づきを得ることができました。

匿名 さん

*

自身もうつ病になっており絵本を読むことで安心したり、支えてくれる人がいるということに気づきました。4月から教師になります。こどもと接するときに何度も振り返ってみたいです。

*

本人に読み聞かせをしたら9割オレと一緒と明るい顔をしてて、近いとは思ったけどそこまでだとは思ってなくて、彼の気持ちが知れる手掛かりとなって有難かったです。

*

ちあきさんの言葉「子供の頃は何が苦手なのかを言葉で説明することができませんでした」が心に残りました。私自身、幼い頃の状態はこのちあきさんに言われたものと似たような形だったと思うからです。私は言葉にできない心を感じれる人になりたいと思っています。そして周囲にも伝えていきたいと思います。

8 発達凸凹と感覚過敏について

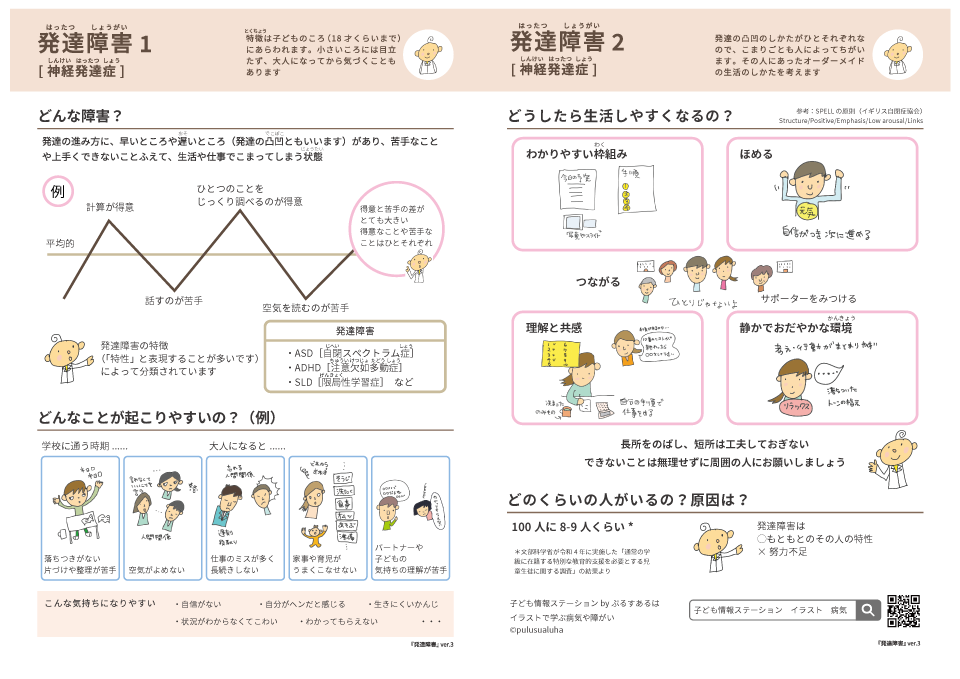

人は大人になる過程で、言葉や運動、感情など、いろんな面が発達していきます。発達の進み方は、早いところや遅いところ、得意や苦手なところが人によってちがいます。得意と苦手の差がとても大きいことを、発達凸凹とこの絵本では呼んでいます。

発達凸凹によって、家庭や学校、仕事など生活の中での困りごとが大きくなり、よりきめ細かな理解と支援が必要な状態を「発達障害」ととらえています(発達障害のタイプによって、自閉症、自閉症スペクトラム、アスペルガー障害、広汎性発達障害など、いろいろな呼び方があります)。個性─凸凹─障害の間に境目はなく、ひとつづきのものです。発達障害の原因ははっきりわかっていませんが、いくつもの要因が重なっておきる「脳の特性」と考えられています。本人の努力不足や育て方の問題ではありません。特性にあわないかかわりが続くと、行動や心理面に、二次的な問題があらわれることがあり(二次障害と言われます)、まわりの人の理解と支援が必要です。

発達に凸凹のある人の中には、「感覚過敏」の特性を持ち合わせている人が多くいます。発達障害かどうか、診断の有無にかかわらず、感覚過敏があって、なんだか生活しにくい、理解されにくい、周囲の人がかかわりでとまどいやすい・・・そんな方に読んでいただけたらと思います。

ページ案内

感覚過敏と鈍麻

もっとくわしい情報のページ

》ページへ

9 関連ページ

》感覚過敏と発達凸凹シリーズ(コラム一覧)

10 『発達凸凹なボクの世界』メイキング映像1,2