更新:2025年11月

およそ小学校中学年〜大人の方に向けたページです。病気について知ることで、かかわりのヒントがえられたり安心につながることがあります。病気の症状[しょうじょう]や経過[けいか]、治療[ちりょう]などは、ひとりひとりちがいます。

子どものみなさんは、わかりにくいことや、ぎもんに思ったことは、大人の人に聞きながら読んでください。

こころの不調・精神疾患(まとめシート)

「イラストで学ぶ病気や障がい」有料素材12点が全て入ったお得なセットもあります。

》デジタル素材ストアへ

精神疾患Q&A

1 精神疾患て何ですか?

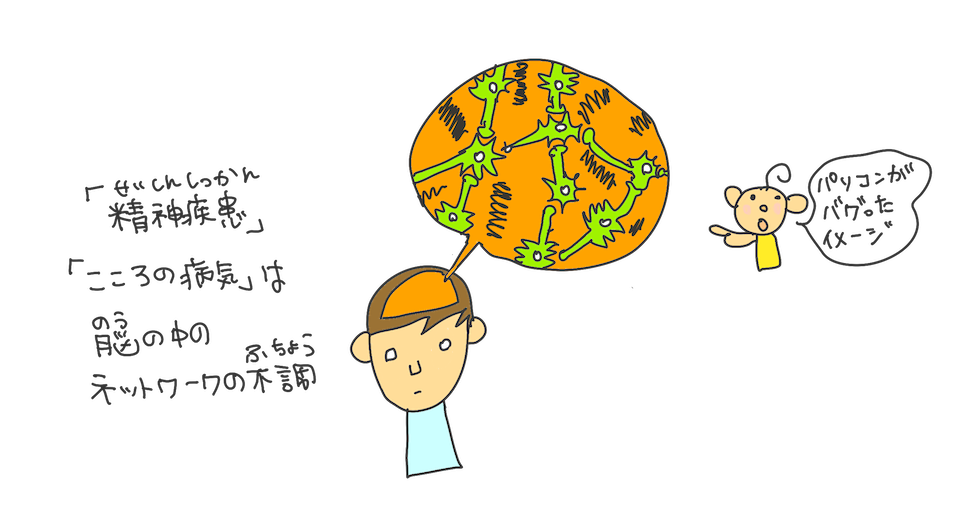

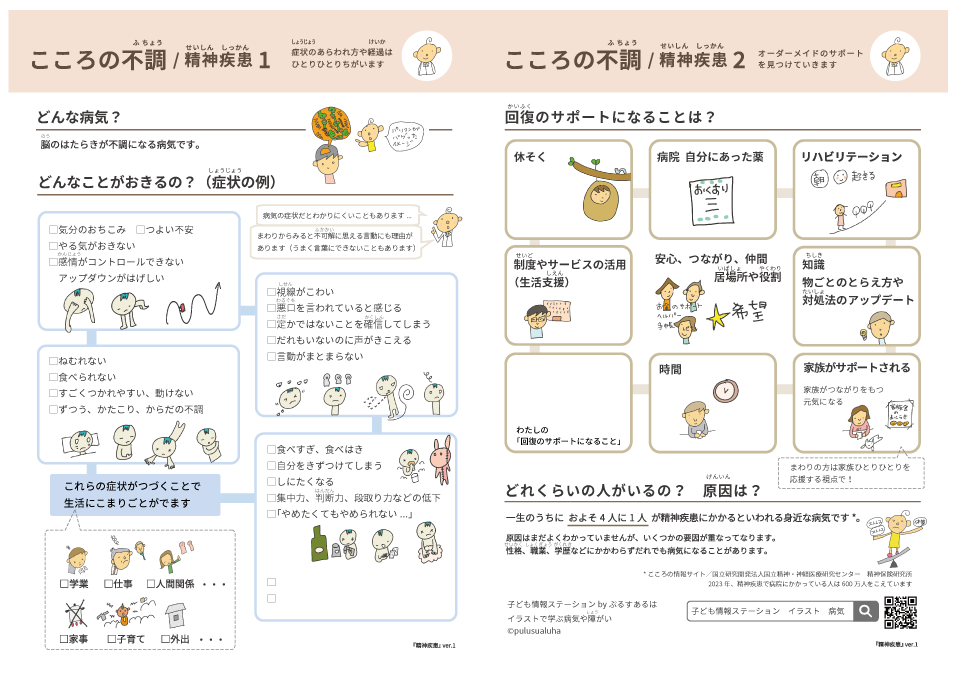

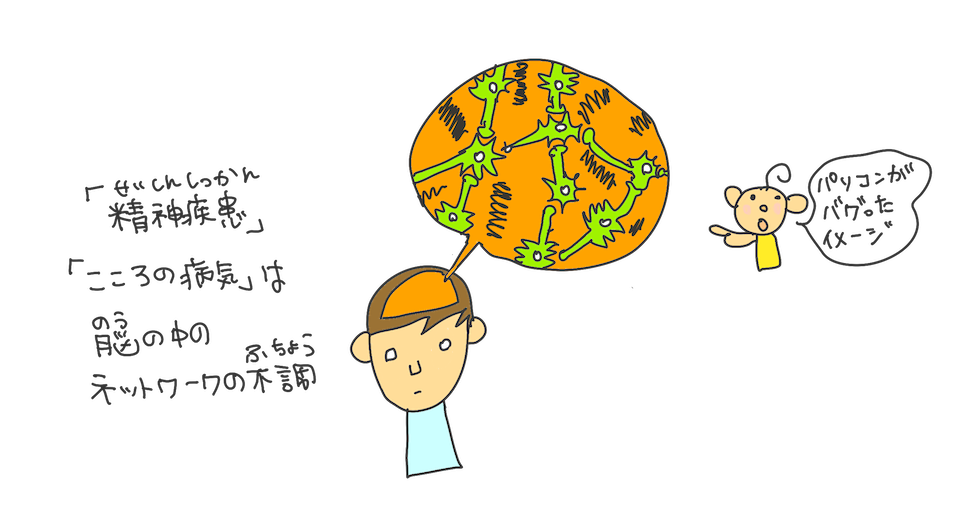

精神疾患は、脳[のう]の働きが不調になる病気です。「こころの病気」と呼ばれることもあります。

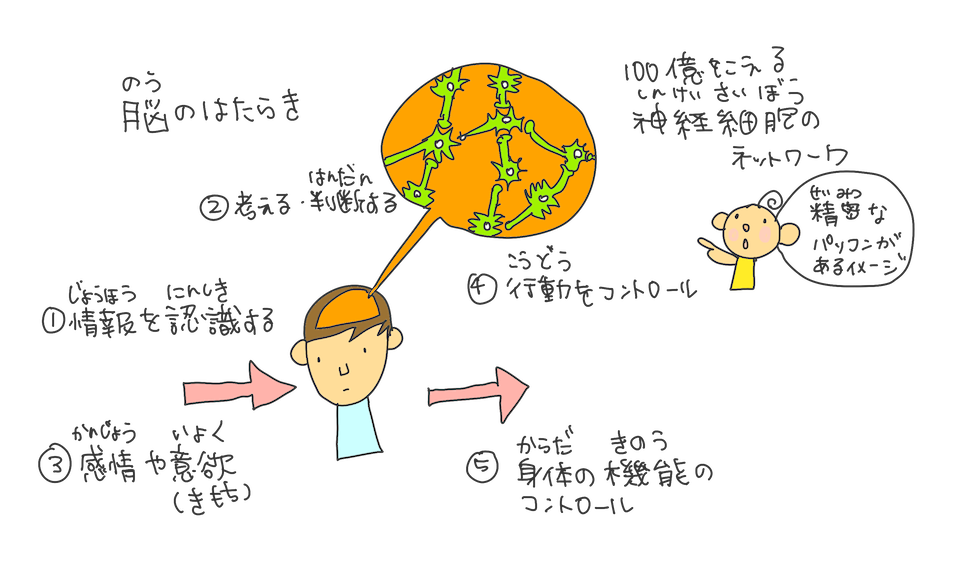

「精神」「こころ」という言葉を聞くと「気持ち・感情」というイメージがわく人が多いと思います。精神やこころの働きは、実は「脳」が行っています。脳には、イラストのようないろいろな働きがあります。

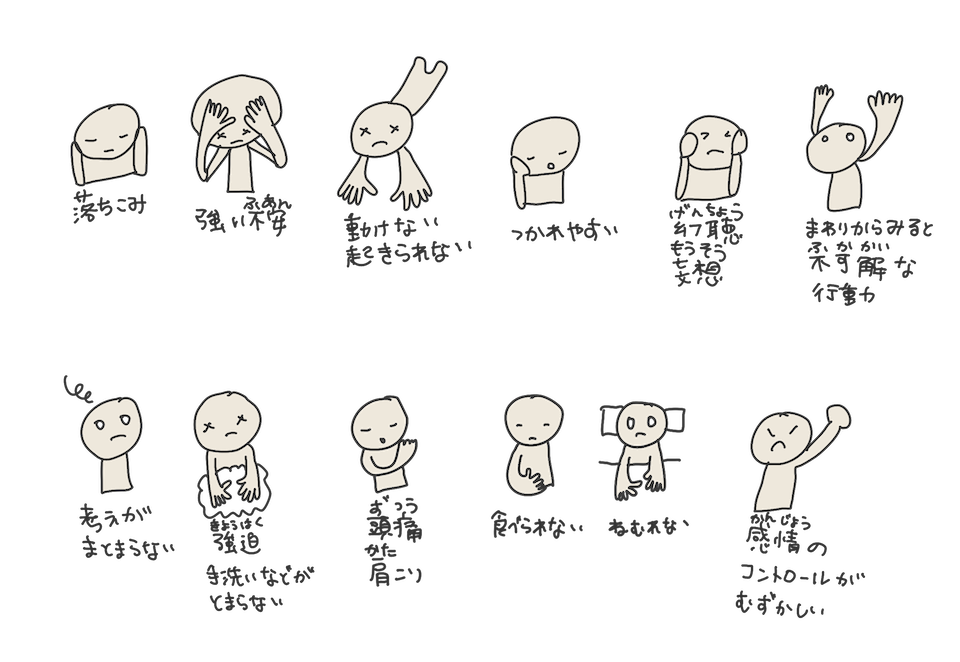

脳の働きの不調は、次のような症状としてあらわれることがあります。

不調のタイプによって、「うつ病」「統合失調症」などの病気の種類があります。同じ病気でも、症状や経過はひとりひとりちがいます。

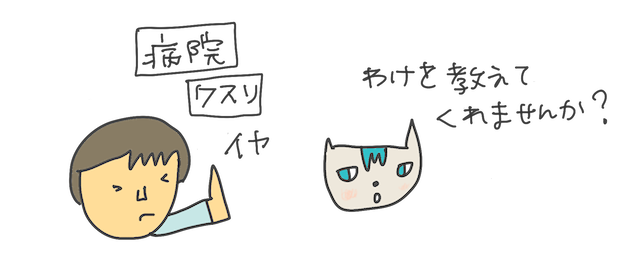

まわりから見ると、不可解[わけがわからない]にみえる言動も、本人にとっては理由や経緯があることです。

いわゆる幻聴([げんちょう]:ほかの人には聞こえない声が聞こえる)や、妄想([もうそう]:定かではないことを確信してしまう)と呼ばれる症状も、本人にとって実際に起きていることです。

強迫[きょうはく]:同じ考えが頭からはなれずとても不安で確認[かくにん]がとまらなくなるなど

これらの様子がひとつでもあてはまったらすぐに病気というわけではありません。「仕事に行けない、家事や育児ができない、学校に行けないなど、生活に影響[えいきょう]がでるほど具合が悪い」「いくつもあてはまる」「それがしばらく続いている」など、程度や期間をふくめて総合的に考えていきます。

精神疾患からくる身体の不調かもしれないと思ったときも、身体の病気がないことをまず確認します。

2 なにが原因[げんいん]ですか?

まだはっきりとわかっていません。

その人の病気のなりやすさ(体質[たいしつ])と、ストレスとのバランスで病気になると言われています。ひとつの原因でなるわけではなく、いくつかの要因が重なってなります。性格[せいかく]、職業[しょくぎょう]、学歴[がくれき]、年れいなどにかかわらず、だれでも病気になることがあります。

3 精神疾患の人はどれくらいいますか?

精神疾患で病院に通院や入院している人は、2023年には全国で600万人をこえています1)。

一生のうちに、4人に1人が精神疾患にかかるともいわれています2)。とても身近な病気です。

1) 厚生労働省患者調査H29年 2)こころの情報サイト

4 病気がよくなるように、どんなことをするのですか(治療)?

- 薬の治療[ちりょう]などの『医学的なサポート』

- 気持ちを支えたり、病気について学んだり、対処法[たいしょほう]を話しあったりする『心理的なサポート』

- 日常生活や休息、通院[つういん]などを安心して行うために環境を整える『社会的なサポート』

をその人の状態にあわせて行います。

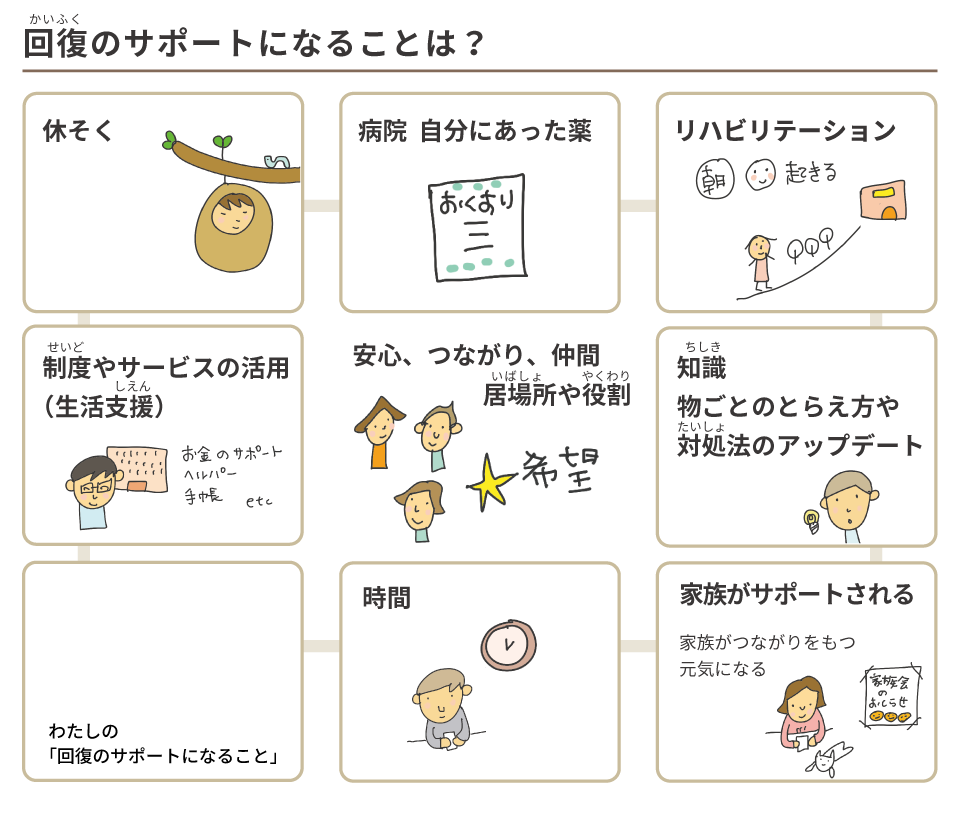

希望、安心、つながり(仲間)、居場所、役割などが、回復をささえる力になる人もいます。

精神科の病院では、精神科医がくすりの治療を行いながら、面接を通して、生活や人間関係の困[こま]りごとがへるように、アドバイスをすることが一般的[いっぱんてき]です。

状態によっては、くすりを飲むことで、病気の症状が和らいだり、本人が楽になったりします。症状が重く、休息をしっかりとる必要があるとき、自殺の心配があるときなどは入院治療[にゅういんちりょう]が必要になるときがあります。

仕事や学校を休んでしっかり休息した方が良い場合など、診断書[しんだんしょ]を書いてもらえます。

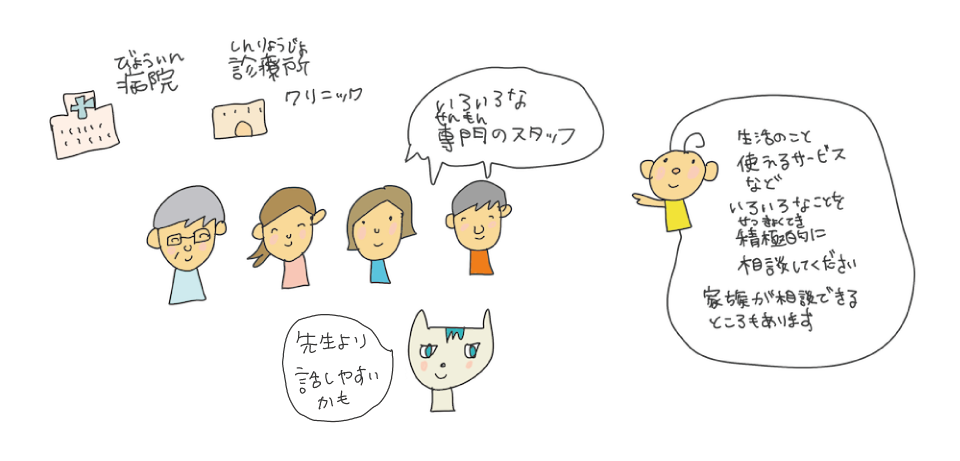

病院にはたくさんの種類があり、入院ができる大きな病院、クリニックといった外来[がいらい]だけの病院、デイケア(生活のリズム作りや、仕事にもどる準備のリハビリテーション)があるところもあります。同じ病気の人たちのグループで行う集団治療などをあわせて行うこともあります。

病院によって、いろいろな専門[せんもん]のスタッフがいることがあります。

- 看護師[かんごし]

- 精神保健福祉士[せいしんほけんふくしし](ソーシャルワーカー)

- 心理士[しんりし]

- 作業療法士[さぎょう りょうほうし](OT)

- ピアサポートワーカー* など

*ピアサポートワーカー:精神疾患による困難をかかえた経験や、精神保健サービスを利用した経験をもとに、利用者(患者)さんのリカバリーをサポートする経験の専門家です。(今はまだ、ピアポートワーカーのいる病院は少ないですが、少しずつふえています)

ページ案内

精神科の入院について(こころの情報サイト)

|国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

<外部サイトへとびます>

精神科への入院の仕組みや、入院ではどのような治療を受けられるのか、入院している人の権利などについてかかれているページです

》ページへ

5 なおりますか?

病気からのいろいろな回復[かいふく]のしかたがあります。

その人によって、病気の種類や症状[しょうじょう]によっても、病気からのいろいろな回復[かいふく]のしかたがあります。

精神疾患の多くは、身体の病気と同じように、早めに対処[たいしょ]をするとその分よくなりやすいと言われています。

重い症状が出ても、治療やサポートで、回復して生活している人がたくさんいます。

中には、身体の不調や精神症状が長く続くこともあります。対人面や作業などが苦手[にがて]になり、生活のしづらさが残ることもあります。病気があっても、その人のペースで安心してくらせるように、サービスなどを使いながら生活しやすい環境[かんきょう]を整えます。

6 遺伝[いでん]しますか?

親から子、孫へ受けつがれるような、必ず遺伝する病気ではありません。

多くの一般的な病気と同じように、体質的な遺伝の影響はあります。

たとえば糖尿病や高血圧など、親にこれらの病気があるとなりやすさが遺伝し子どももなりやすい、ことと同じようにとらえてもらうとよいです。

病気の種類によっても体質の影響の大きさはちがいます。統合失調症の場合、人口のおよそ1%の人が病気になります。片方の親が統合失調症と診断されている場合に、子どもも病気になる割合は、およそ10%です。

精神疾患をふくめて、人の病気のほとんどは、ひとつの遺伝子の異常だけで起きるのではなく、多くの遺伝子と多くの環境との相互[そうご]作用のなかで病気になる「多因子疾患[たいんし しっかん]」と呼ばれるものです。

この環境には、地域の環境、家庭内の環境、教育歴、友人関係のほか、遺伝的な因子以外のすべてのものがふくまれます。

まとめると、体質的な遺伝の影響はありますが、それだけが原因ではなく、病気の発症には、いくつもの要因が関係します。

心身の休息を大切にする、不調を感じたら早めに相談する、ストレスがたまりすぎるのをさけるなど、日常生活の工夫が役立ちます。これらは親の病気の有無にかかわらず大切なことです。

石塚佳奈子先生・夏苅郁子先生・尾崎紀夫先生に「こころの病気と遺伝」を訊[き]く

|公益社団法人 日本精神神経学会(掲載日:2021年3月1日)https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=56

7 「病院に行きません」「くすりを飲みません」…

(まわりの人からの質問です)

ご家族のみなさんへのページでこちらの質問について書いています。

「6 こんなときには(病院に行けない、家族自身の不調、こわいetc…)」のところです。

》ご家族のみなさんへ

病気や障がい・精神科について知る

いろいろな精神疾患のページ(各論)、精神科の受診についての情報、リンク集などがあります。

*

》新たなコンテンツができるまで〜「こころの不調/精神疾患」まとめシート

制作のストーリーをこちらにまとめています。普段、どのように素材を制作しているのか。企画、ラフ、仮レイアウト、本制作….切り出し、などの工程を説明しています(長文)。