[2025/6/19-21]第121回日本精神神経学会学術総会@神戸

6/19(木) 10:45〜12:45 シンポジウム 26(H会場)

「精神疾患を抱える患者の子育てをどう支援するか:ヤングケアラー家庭に対する精神科主治医の役割」指定発言者として参加しました。

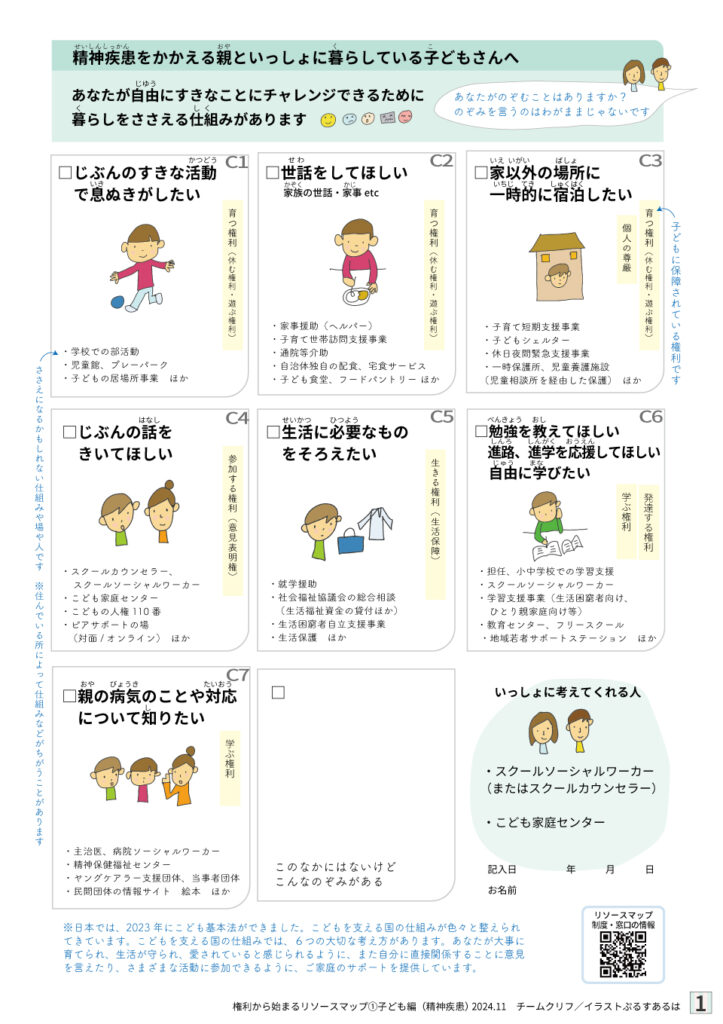

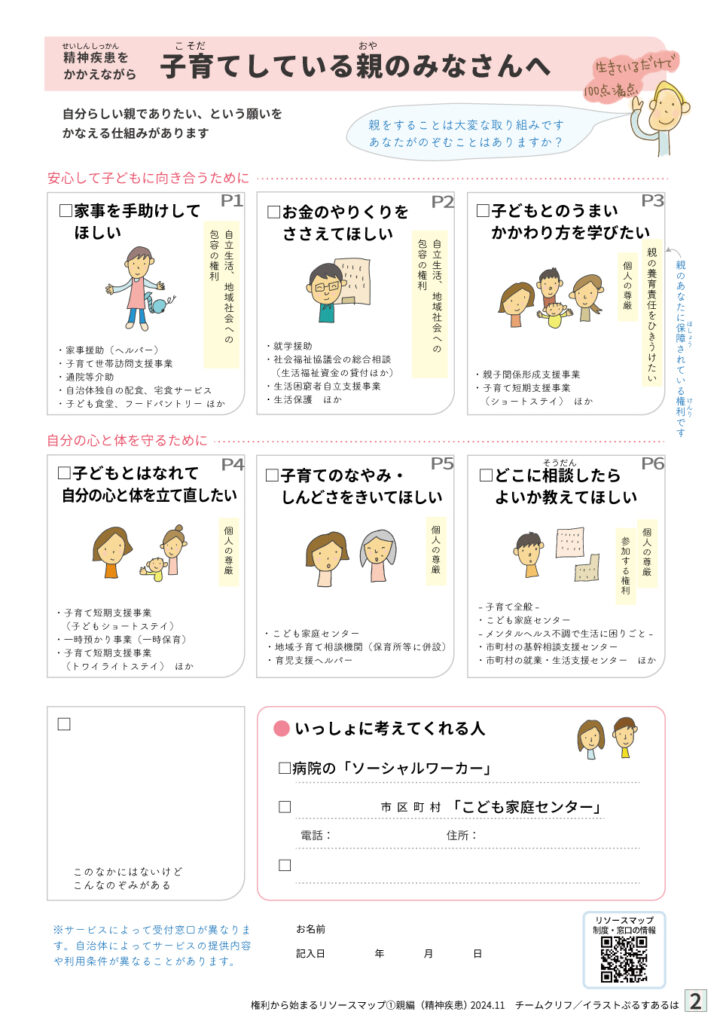

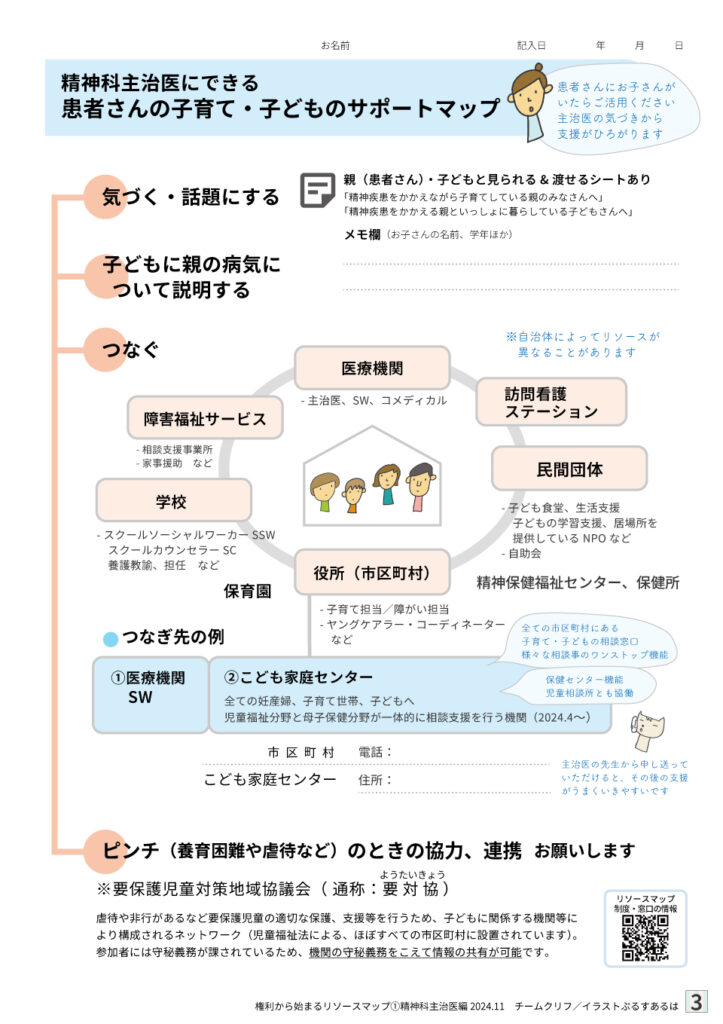

1 主治医向け・患者さんの子育て支援ツール

「権利から始まるリソースマップ-くらしを支えるいろいろな仕組み」

1 子どものみなさんへ(緑)

患者さんのお子さんが希望を書きこめるシートです。実際には、お子さんに直接お会いしたり話をする機会は少ないと思います。そういった場合でも、お子さんの権利や希望、暮らしについて、気づきのヒントにすることができます。

2 親のみなさんへ(桃)

患者さん(親)と一緒に見られて、書きこめるシートです。希望があれば、□ にチェックを入れてもらいます。「いっしょに考えてくれる人」の欄に相談先に記入して、シートをお渡しできます。

3 サポートマップ(青)

主治医にできること(気づく・話題にする、つなぐ、ピンチのときの対応)と、地域のリソースの概要のマップです。

協力 小野美樹さん(東京医科大学 精神医学分野)

第120回日本精神神経学会学術総会 一般シンポジウム「患者からその子どもへ:精神科主治医の気づきから広がるヤングケアラー支援」から生まれたツールです。主治医、子ども、親向けのシートがあります。

その後、改訂を重ねて、2025年4月現在、7種類のシートがあります。精神疾患にかぎらず、さまざまな病気や障がいに活用できるものがあります。ダウンロードできます。

》「権利から始まるリソースマップ」について

2 子どもに、親(患者さん)の病気を説明するヒント・アイテム

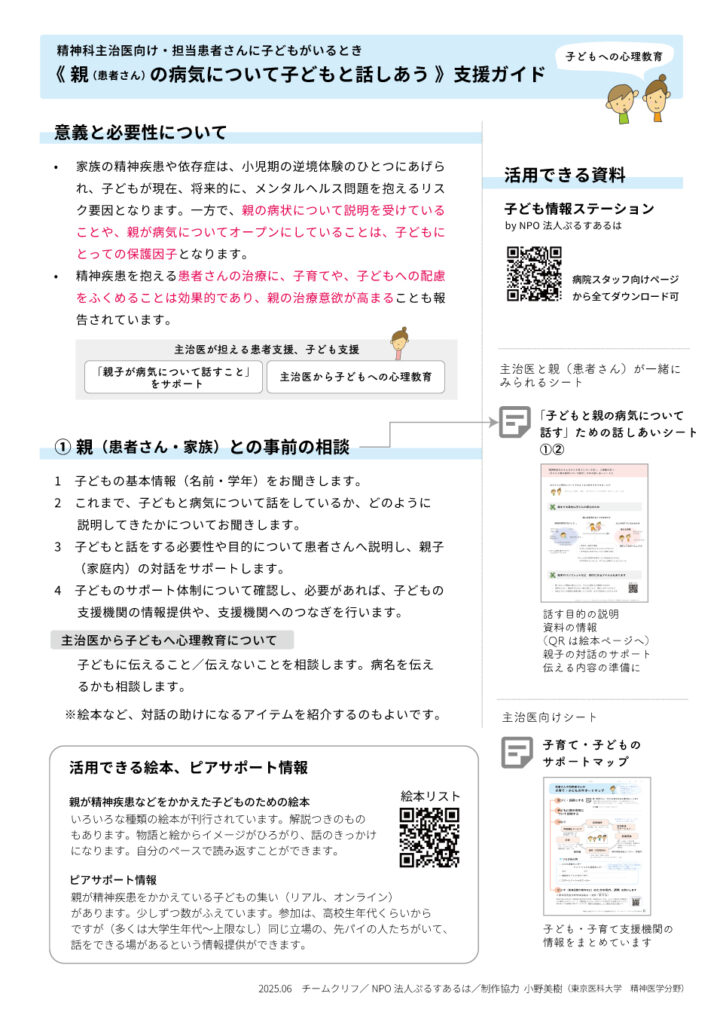

意義と必要性について

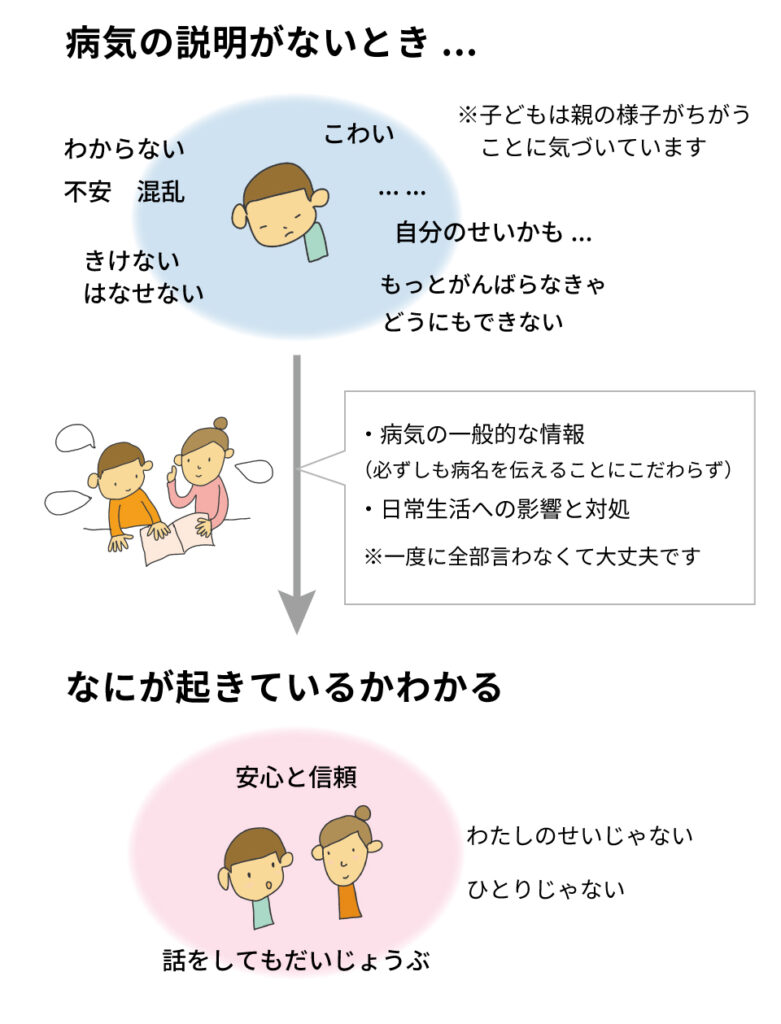

- 家族の精神疾患や依存症は、小児期の逆境体験のひとつにあげられ、子どもが現在、将来的に、メンタルヘルス問題を抱えるリスク要因となります。一方で、親の病状について説明を受けていることや、親が病気についてオープンにしていることは、子どもにとっての保護因子となります。

- 精神疾患を抱える患者さんの治療に、子育てや、子どもへの配慮をふくめることは効果的であり、親の治療意欲が高まることも報告されています。

「親子が病気について話すことをサポートすること」「子どもへの心理教育」は、主治医がになえる大切な患者支援、子ども支援です。

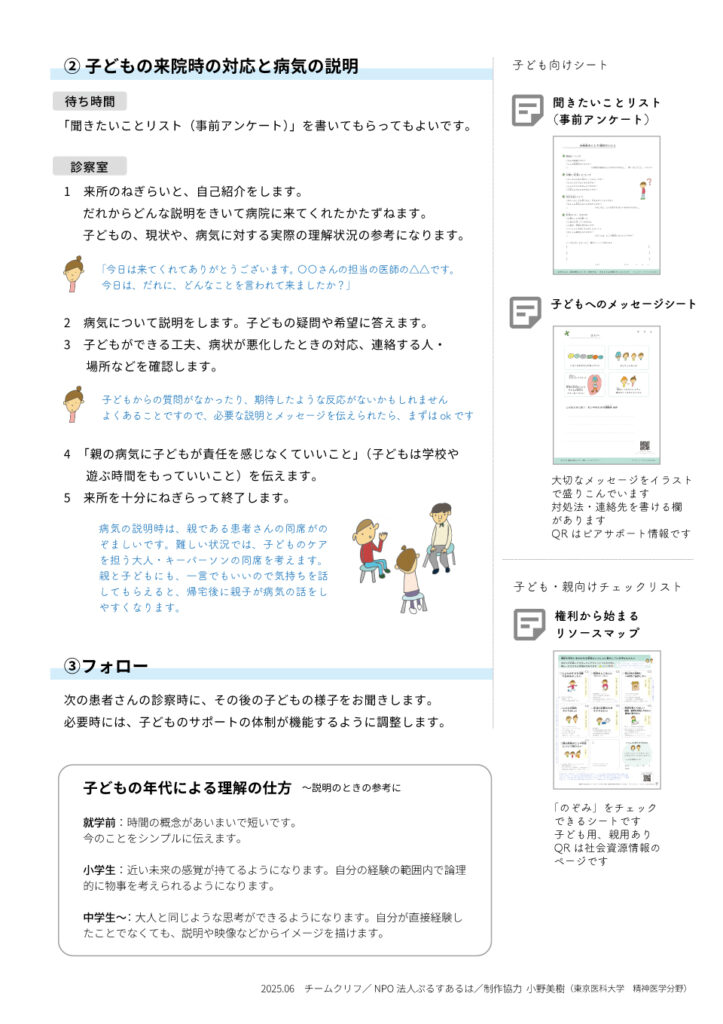

精神科主治医向け「《親(患者さん)の病気について子どもと話しあう》ことを支援するガイド」

親(患者さん)・家族との事前の相談から、子どもが来院したときの対応・病気の説明までの手順を書いています。ひとつの参考にしていただけたらと思います。

*

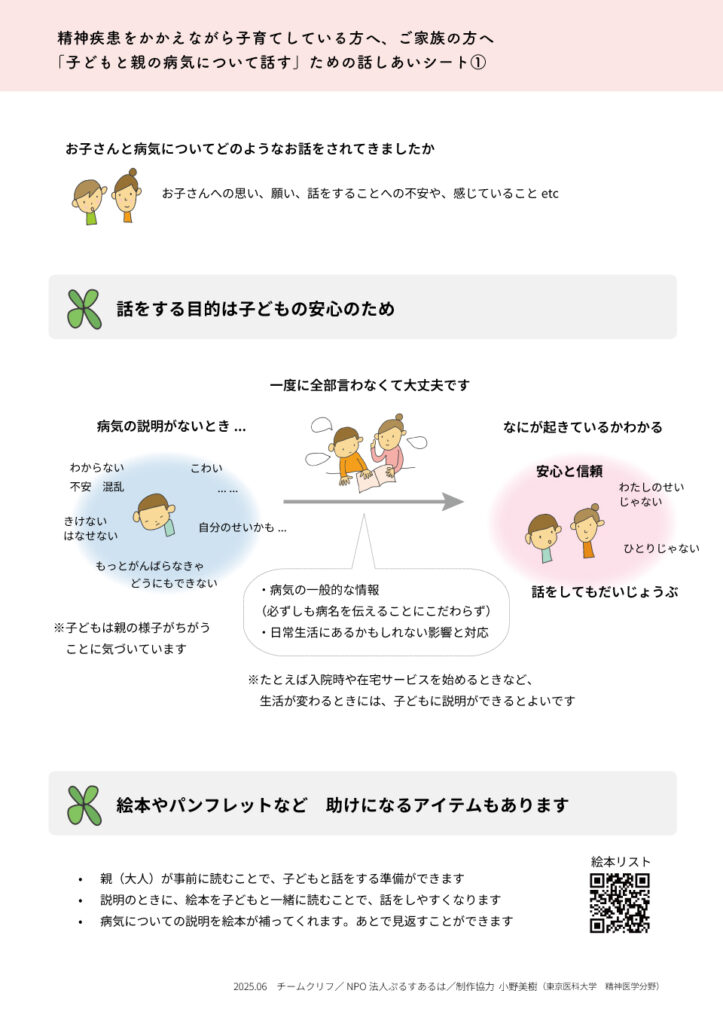

主治医と親(患者さん)・家族とで話しあうためのシート

親や家族が、これまでどのように子どもと話をしてきたか、あるいは抱えている不安について話題にできます。話をする(子どもに説明する)必要性について説明ができます。子ども・家族の応援団を確認し、場合によっては、説明時に同席するキーパーソンを考えます。子どもへ伝える内容について話し合います。

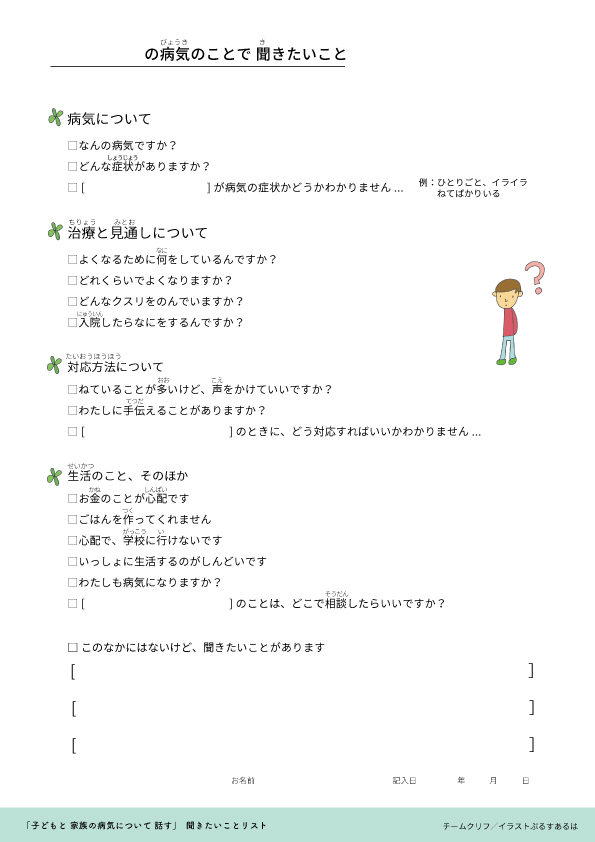

説明アイテム1「病気のことで聞きたいことリスト」「メッセージシート」

このリストを活用することで、子どもはどんなことを聞いていいかをイメージすることができます。支援者は、子どもがなにを知りたいと思っていて、どのような説明をしたらよいか、をイメージすることができます。

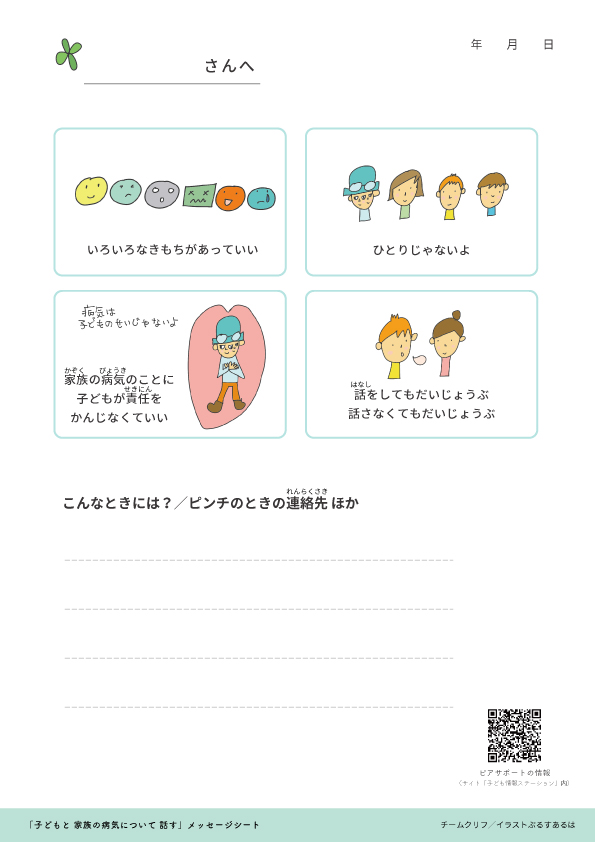

メッセージシートには、大切なメッセージをもりこんでいます。

こんなときにはどうしよう?という具体的な対応や、ピンチのときの連絡先を書けるらんがあります。

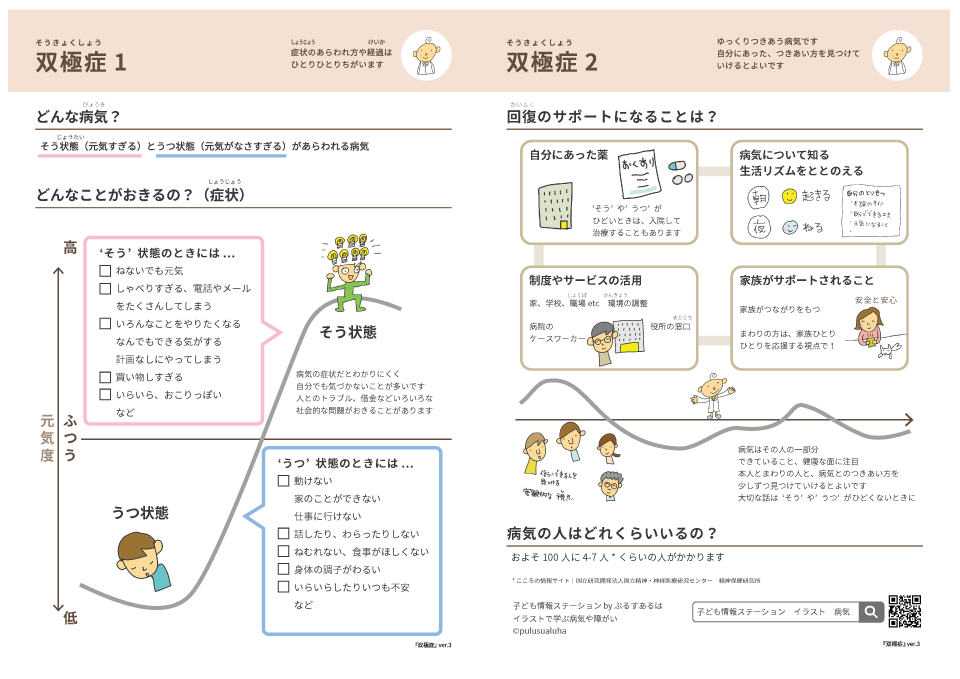

説明アイテム2「イラスト入り・疾患説明シート」

疾患別:うつ病、双極症、統合失調症、パニック症、強迫症、摂食症、依存症(アルコール・薬物・ギャンブル)、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、認知症と、全般的な説明「こころの不調/精神疾患」のシートがあります。A4×2枚でダウンロードできます。

説明アイテム3「心理教育絵本」

いろいろな絵本が刊行されています。物語と絵からイメージがひろがり、話のきっかけにしやすいです。絵本がメッセージや説明をおぎなってくれます。自分のペースで読み返すことができます。

3 精神科医療機関でできる子育て支援、子ども支援

待ち合いや待ち時間などの工夫、予診・診察や相談場面での工夫など、8つの提案と、関連アイテムを紹介しています。

スタッフ体制、診療体制によって、できること、むずかしいこと、幅があると思いますが、取り入れられそうなことがあれば活用ください。

4 図書

『子どもの語りからわかる 精神疾患がある親をもつ子どもの支援』田野中恭子著,中央法規出版,2025