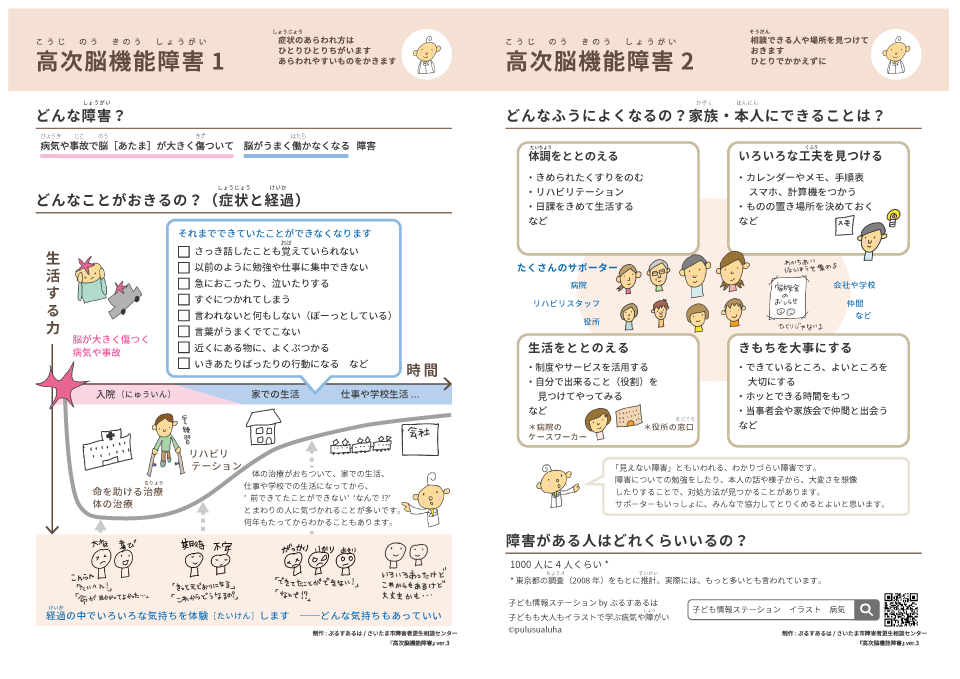

<さいたま市高次脳機能障害者支援センター+ぷるすあるは>では、これまでに、高次脳機能障害について、子どもから大人まで学べるようなページやコンテンツを共同制作してきました。

高次脳機能障害をもった方の子育て支援

とても大事なテーマで、具体的で細やかな支援が必要だと感じています。

さいたま市のセンターではまだ「子育て支援」の実践経験は少ないのですが…日々感じていることをまとめました。

高次脳機能障害に特化した制度はありませんので、 既存の制度の活用と、かかわる支援機関が、その方の症状や困難さ、そして、できることに理解を深めながら、支援していくことが必要となるかと思います。

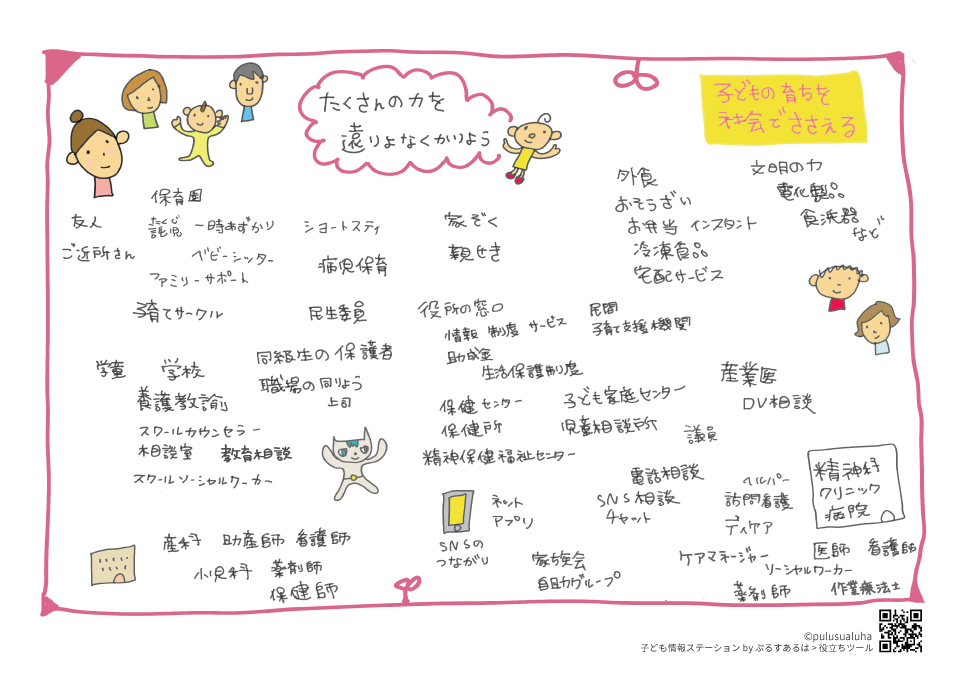

- ご本人の希望や困り感に応じて、保健センターや家庭児童相談室などの「育児」を切り口とした相談や支援を利用するほか、障害者生活支援センターや当センターなど「親ごさんの困難さ」を分かってもらいやすい支援機関にもつなげていきます。

- お子さんの家庭以外の居場所(保育園、学校など)との連携[れんけい]もできるとよいですし、当事者会、家族会で、お父さんお母さんが、自分と同じように育児に奮闘[ふんとう]されている方と出会うことも大きな力になることもあると感じます。

- 具体的なサービス利用やサポートを受けるなかで、日々のこまごまとした生活上の負担を、可能な限りへらしていきます。

そうすることで、限られたエネルギー(←つかれやすい方もとても多いので…)を、より大事なこと、たとえば、お子さんとのリラックスタイムなどに注ぎやすくなるかと思います。

- 症状に応じた周りの方のちょっとしたサポートで、ご本人の不安や負担が大きく減ることがあるので、理解や対応の仕方について、身近な方々との共有に努め、丁寧に対応していきます。

例)

- 大事なことを紙に書いて渡す。

- 手順表を作成して、目につきやすいところに貼る。

- 大事な予定の直前に確認の電話を入れる。

- 記憶障害や疲れやすさや情報処理能力の低下に配慮して、一度に一つずつ。シンプルに伝える。

- 本人の求めや了解に応じて、支援機関で繋ぎ合う。情報共有を行う。など

- 子どもの安全が守られているか、過度な負担を担わされていないか(ヤングケアラーの視点など)、見守りの視点も大事で、ここにも関係機関の連携や役割分担が必要となるように思います。

このサイト内にはこころの不調などをかかえながら子育てしている親御さん向けのページがあります。

2020年には『ゆるっとこそだて応援ブック』を自主制作しました。

いずれも、高次脳機能障害に特化した内容ではありませんが、活用いただけると思います。

特に「たくさんの力をえんりょなくかりよう」のメッセージを届けていけたらと思います。

高次脳機能障害をかかえた方の子育て支援がひろがることを願います。

アイテム案内

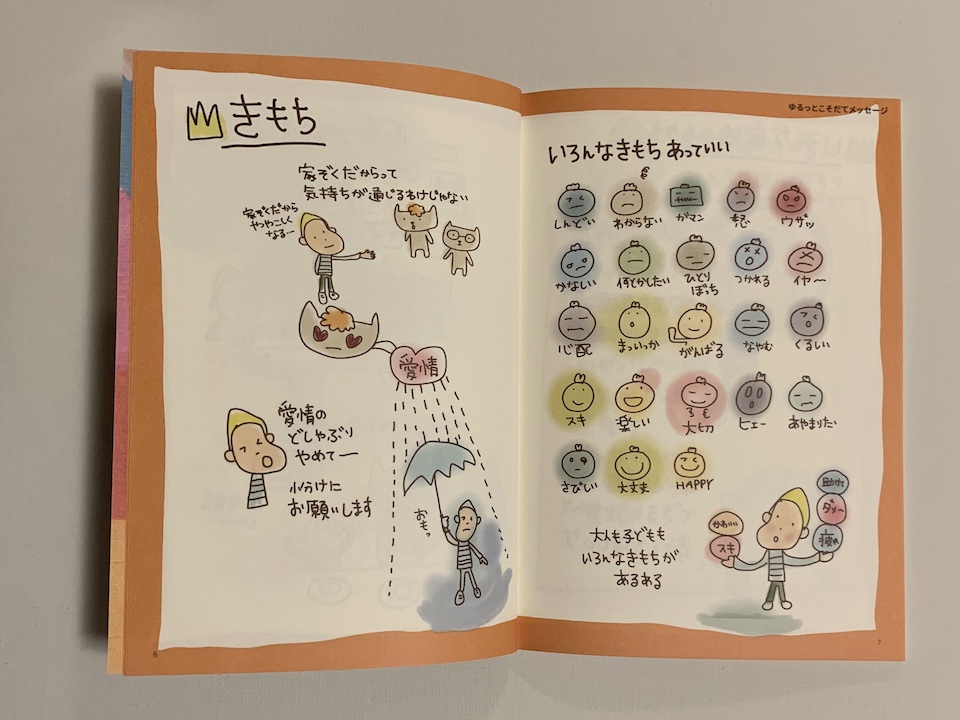

絵本『ゆるっとこそだて応援ブック』(プルスアルハ著)

病気や障がい、いろんな事情をかかえながらの子育てを応援します

》絵本紹介ページへ