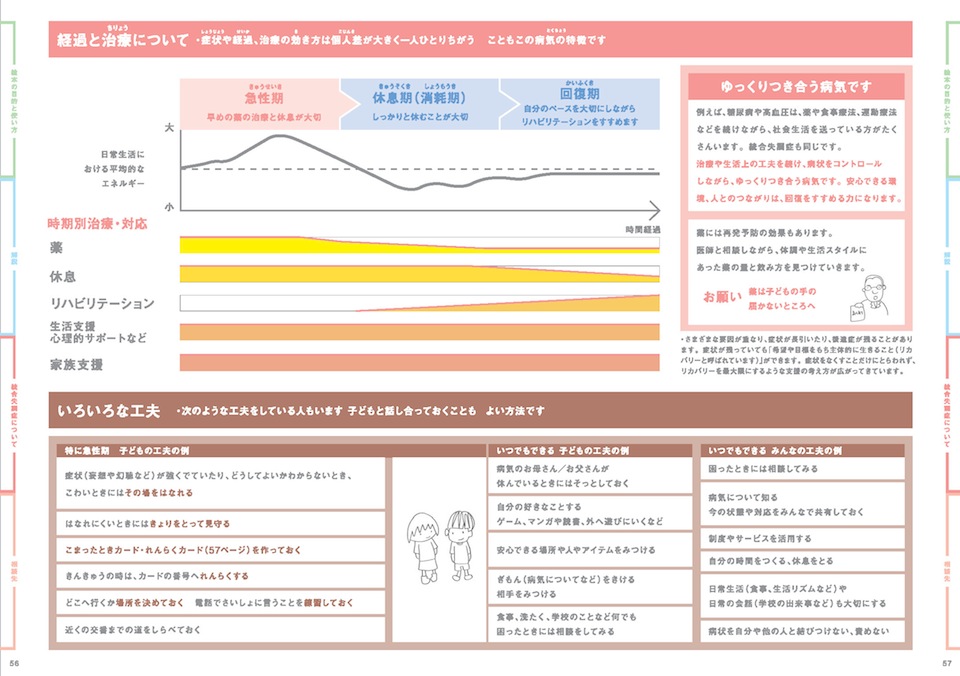

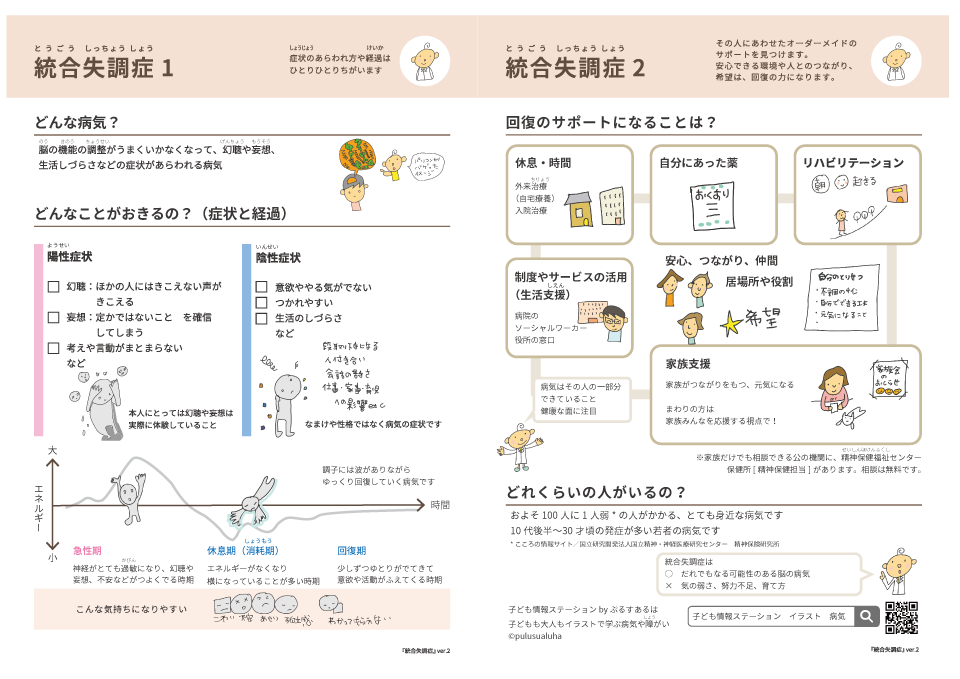

親が統合失調症になったときの、子どもの気持ちの理解とかかわりをテーマにした、日本で初めての絵本です

前編は入院編(急性期)、後編は療養編(回復期)で、くわしい解説がつきます

基本情報

家族のこころの病気を子どもに伝える絵本②

『お母さんどうしちゃったの・・・─統合失調症になったの・前編─』

プルスアルハ著

お話と絵:細尾ちあき[看護師]

解説:北野陽子[医師・精神保健指定医]

定価:本体1,980円(税込)

B5判上製 64ページ

装丁 6D

ゆまに書房 2013.9刊行

ISBN978-4-8433-4268-8

家族のこころの病気を子どもに伝える絵本③

『お母さんは静養中─統合失調症になったの・後編─』

定価:本体1,980円(税込)

B5判上製 60ページ

ゆまに書房 2013.9刊行

ISBN978-4-8433-4269-5

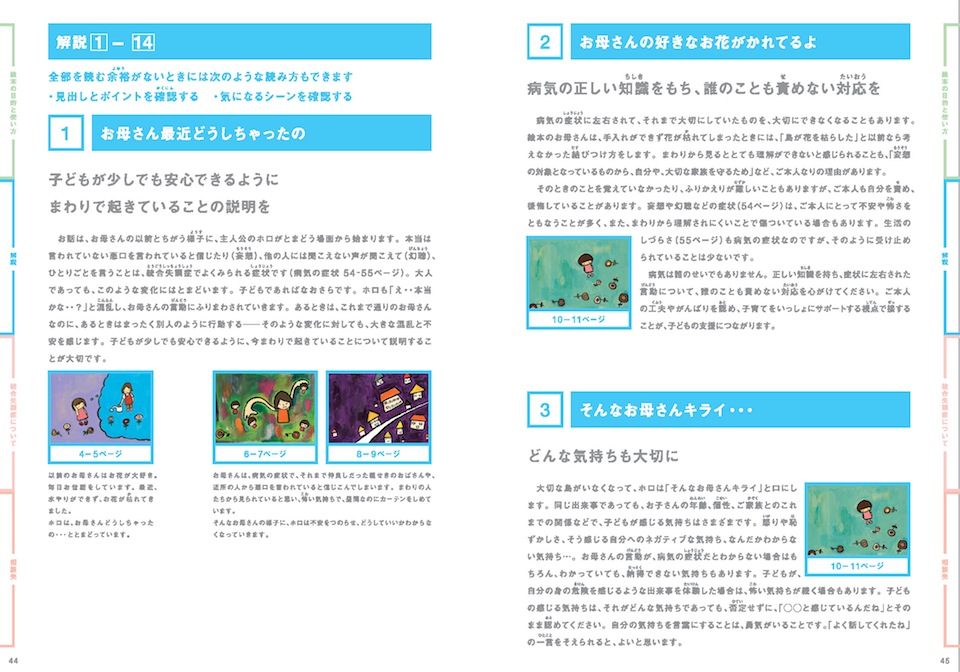

1 絵本のあらすじ・解説

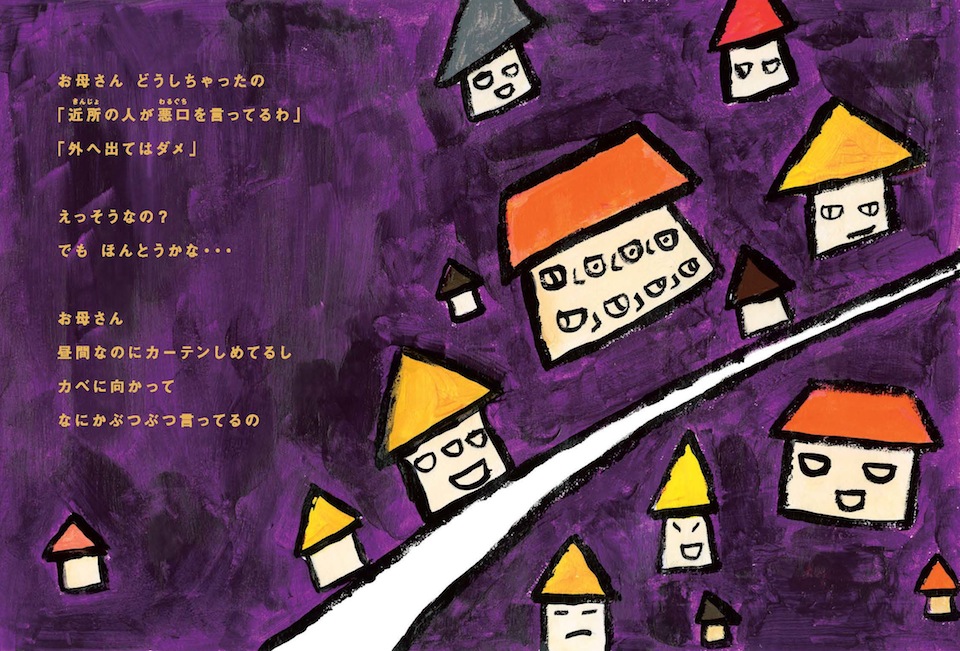

前編

主人公ホロは小学校低学年。相棒はぬいぐるみのクマ子。お母さんは、最近、近所の人が悪口を言ってると家にこもったり、どこかへでかけてしまったり・・・ホロはそんなお母さんの病状にまきこまれています。入院したり生活の様子が変わるのに説明はないままで、不安なひとりぼっちな気持ちでいます。

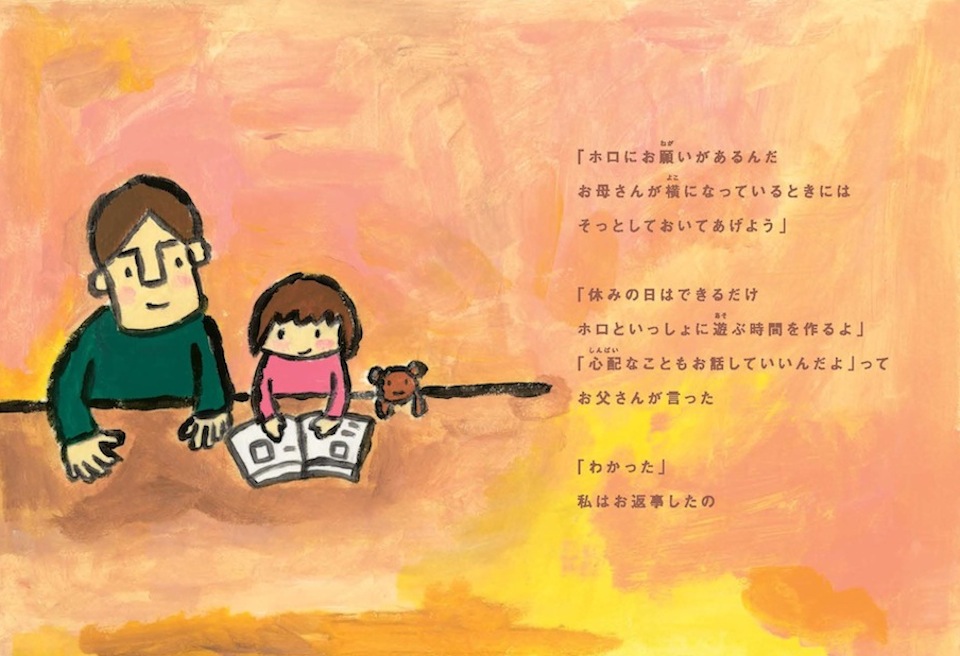

病院のスタッフと相談したお父さんが、ホロにお母さんの病気について話してくれます。「ホロのせいじゃないんだよ」のことばと、病気の症状の説明に、ホロは少し安心します。お母さんが退院して帰ってくるまでのお話です。

後編

お母さんは退院してきましたが、以前とは様子がことなるようです。ホロは「お母さん元気になるのかな…」と学校でも気になります。ホロの家には、定期的にゆらお姉さんが訪ねてきます。少しずつ話をするようになったゆらお姉さんに、病気のこと、疑問に思っていることを尋ねます。病気のご本人も家族も、ゆっくり病気と付き合っていく様子を描きます。そしてまわりの大人の人ができることを考えます。

後半の解説コーナーは、病気についての解説と、絵本のシーンと対応させた子どもの気持ちの理解と対応について、くわしく説明しています。

病気を伝えるときのポイント集、相談先リスト、困ったときの連絡先を書いてカード[付録]などもついた実践的な本です。

2 朗読動画

前編

後編

3 絵本を特におすすめしたい方

養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー/保健所、保健センター、精神保健福祉センター/児童相談所/医療機関/子育て支援機関/図書館(小中高校/大学/公共)

親や家族/

子どもや病気に関わる全ての方が絵本の対象です

※対象年齢 子ども〜大人まで(小学校中学年までは大人と一緒に)

主人公ホロは小学校年生の設定ですが、すべての年代で活用できます

絵本の使い方

- 大人が読んで子どもの気持ちを知り、日々のかかわりのヒントに

- 子どもといっしょに読んで、話をするきっかけに

- 子どもがひとりで読める場所に置く(思春期〜)

- 病院や相談室の待ち合いなどに置く

- 支援者の方からご家族へ紹介する

- 啓発イベントなどで朗読して、多くの方に子どもたちの存在やケアについて知ってもらう

4 推薦文 呪文は必ず解ける

松本俊彦先生

(国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センター副センター長 /薬物依存研究部診断治療開発研究室長)

心の病気は家族にある呪文をかけます。「語っていけない」、「質問してはいけない」。

そのせいで、家族は秘密を抱え込み、地域から――ときには親族からも孤立します。

最も深刻な被害を受けるのは子どもです。

子どもは、「どうして?」という言葉を飲み込み、周囲に心を閉ざし、たとえば「ママが変になったのは、ボクが悪い子だからかな」とひそかに自分を責めつづけるのです。それは、暴力と同じくらい、子どもの自尊心を打ちのめします。呪文とは、理由を知らされない謎のルールです。呪文を解くには、子どもに心の病気のことをわかりやすく伝える必要があります。でも、どうやって?

大丈夫、プルスアルハの絵本があれば、呪文は必ず解けます。

5 読者の声

とてもわかりやすくまとまっていて、子どもに対するやさしいまなざしと、細やかな配慮を感じながら安心して読む事のできる絵本だと思います。

Dr. Goat さん

*

この本を手に取ったのは、大学の図書館。妹からのメールで、この本を知りました。カレーの味、お風呂で悩んだこと・・・重なる場面は胸がすごく痛みました。いろいろと工夫してがんばっているあなたへ という文を読んだときこらえていた涙があふれました。母の病気とともに過ごした中高時代。この本がわたしの苦しみ、がんばりを認めてくれたように思います。何度言っても思っても足りないけれど、本当にありがとう。

カズ さん

*

絵本3冊読みました。なんだか…難しいですね…自分でも難しいのに、ちっちゃい子が理解するには、周りの大人の協力が大切だなあって… 少しでも理解しやすくするっために、こういう絵本を描くっていうのはすごくいいことだと思います。病気になってしまった親を持つ子だけでなく、たくさんの子に読んで欲しいなあ…こういう病気のことだけでなく、偏見を持ってしまいそうな病気のことについても、絵本を描くのもいい気がします…

くまろん さん

*

やさしく病気のことが書かれていてあたたかい気持ちになりました。症状も私とぴったりで読んでいて安らかな感じがしました。

タコちゃん さん

*

とても勉強になりますよ。私の息子に妻の病気を知ってもらうためにこの本を買わせてもらいました。私もこの本を拝見したかったので。

なべっち さん

*

親友も統失、友達にも何人かいます。ただ、彼らの家族と話すことはほぼないので、全然おうちでのことは想像もできないです。この本は一例であり、わかったつもりにはなれないのですが、少しだけ考えるきっかけになりました。多極性障害やADHDなど、自分により近い本があればなと勝手に思ってます。

めも さん

*

私は統合失調症で、小学校6年の息子(自閉症/軽度知的障害)と二人で暮らしています。息子は精神年齢が5?6才なので、この絵本で少しずつ私の病気を説明していければいいと思っています。最近反抗期で、私がイライラして八つ当たりすると「ママのオコリンボ!どうせオレがバカだから怒っているんでしょ!」とあばれだしたりして、困っています。

モカ さん

*

身近なお母さんが病気になったので、周りが勉強して支えたいと思い、購入。「いい子にしていたら退院できるよ」とつい言ってしまいそう.病気のことを正しく理解したい。

やまちゃん さん

*

子供達にわかりやすく伝えるにはどうしたらいいのか悩んでいたので救われました。まだ見せてはいないのですが、伝わって欲しい。嫌いにならないで欲しいと願うばかりです。

ララハミーナ さん

*

子どもの気持ちがわかった。本人は外出できないので(妄想で)恐らく子どもにも外出しないようにいっている可能性ありと知った

貴子 さん

*

同僚の紹介でこの絵本を知り、自分でも読んでみたくなり購入しました。優しい絵と、大人にも子どもにも伝わりやすい、やさしい言葉で書かれているので、読み終えて暖かい気持ちになりました。

市来竜哉 さん

*

とてもよい。土浦メンタルクリニックのスタッフに紹介し、うつ病のも買いました。クリニックに置いておき、必要なとき、患者様やそのお子様に見せたいと思っています。

上月英樹 さん

*

人生早期のこの病気との出会いで、偏見にくるしみ続ける人がいます。とてもよいとりくみだと思います。臨床の場でも紹介させていただきます。次はアルコール依存症編、家族の自殺などがテーマになるのでしょうか?楽しみです。御活躍を期待いたします。

藤田純一 さん

*

〝ゆっくり回復していく脳の病気″と知って、弟の息子(統合失調症)への接し方が解り,ホッとしました。

匿名 さん

*

子どもなりに親の病気の事を受け止めて悩んで・・・子どもの気持ちがよく伝わってきました。うちの娘はどう思っているのだろうかと、考えさせられました。

匿名 さん

*

(9才の息子は)期待したほど読んではくれませんでした。お母さんの病気ということは知っていて、発作が起きたときとかは、背中をなでてくれます。9才でも少し難しい内容だったようです。◯市にも、ゆらお姉さんのようなヘルパーさんがいるのですか?だったら申し込みたいです。

匿名 さん

*

お母さんが大好きで、心配している子どもの気持ちが伝わってきました。私も娘が小4の時統合失調症で3ヶ月入院しました。その間娘はどんな気持ちでいたんだろう、と思うと、切なくなりました。

匿名 さん

*

子どもの気持ちがわかった。本人は外出できないので(妄想で)恐らく子どもにも外出しないようにいっている可能性ありと知った。

匿名 さん

*

本校の子どもに、親が精神的病気になっている子がいる。何か力になってあげられればと思い、この本を買いました。担任にも読んでもらい、その子のケアをして行きたいと思います。

匿名 さん

*

知人が統合失調症に罹患し、どうかかわったらよいかヒントが欲しくて、購入しました。わかりやすく、イラストがあたたかく、知人本人も読みやすいと思いました。

匿名 さん

*

自身もうつ病になっており絵本を読むことで安心したり、支えてくれる人がいるということに気づきました。4月から教師になります。こどもと接するときに何度も振り返ってみたいです。

*

なるほどと思った。

*

障害者の子供あるいは障害を持った家族の子供。子供の心により添いその悩み苦しみをどう救っていけばいいのか、具体的かつ専門的に解決されてうれしかったです。①②③④・・・全て読みながら胸がうまってしまい。「生きづらさ」のない社会を作りたい!

*

精神科の看護師であり、保育園の理事長をしてます。最近はアスペルガーや発達障害の本が多数出ていますが、「AC」についての子供目線の本はありませんでした。こういう本がもっと出ていいと思います。「生きづらさ」がいっぱいの世の中。少しでも理解が深まれば良いと思います。

*

精神保健の仕事をしていますが、精神障害のある親御さんと暮らしているお子さんへの支援について大変勉強になりました。「あなたは悪くないんだよ」という言葉はとても大切で重みがあります。今後の支援に活かしていきたいと思います。

6 関連ページ

》ゆまに書房の書籍のページ(前編)

》ゆまに書房の書的のページ(後編)