イラストで学ぶ病気や障がい

高次脳機能障害

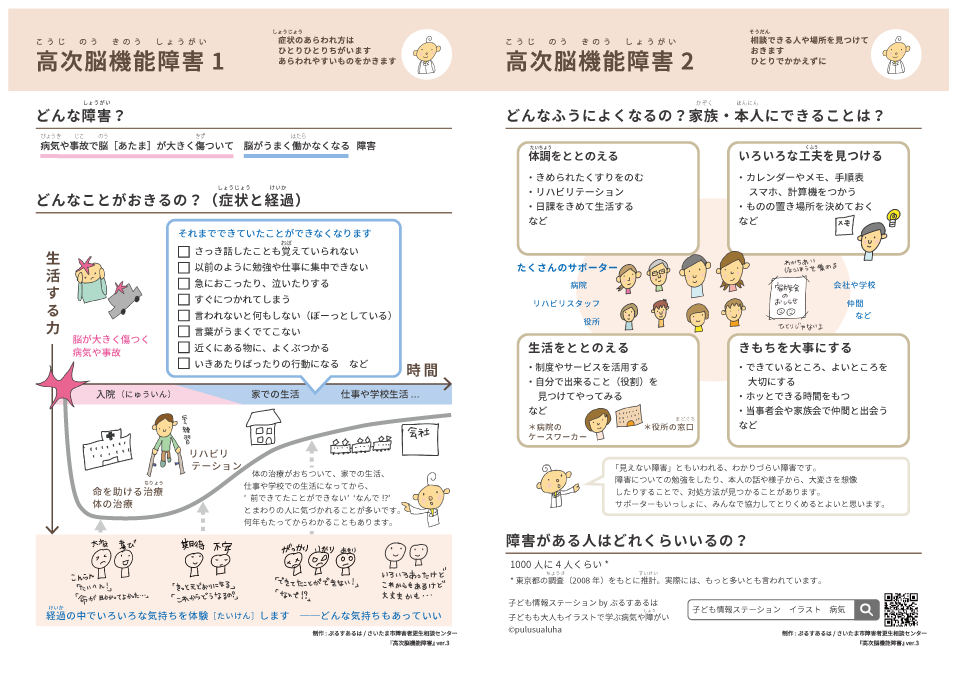

「高次脳機能障害」は、病気や事故[じこ]で脳[のう]が大きくきずついて,脳がうまく働かなくなる障害です。変わってしまう部分があっても、その人であることには変わりはありません。

ページにおこしいただきありがとうございます。

大人も子どももいっしょに見れて、基本的な知識を学べるページです。およそ小学校中学年~大人の人に向けです。もっとくわしい情報を知りたいときは、参考サイトがページの下の方にあります。

子どものみなさんは、わかりにくいことや、ぎもんに思ったことは、大人の人に聞きながら読んでください。

作成者:ぷるすあるは+さいたま市障害者更生相談センター

更新 2026年1月

※「高次脳機能障害者支援法」が成立しました。2026年4月1日から施行予定です!

》厚生労働省のページへ

印刷用まとめシート

ページのポイントをA4×2枚のシートにまとめました。

高次脳機能障害ブック -STEP BY STEP-

作成:さいたま市高次脳機能障害者支援センター

症状と対応、支援の流れ、福祉介護サービスなどをまとめています。

NEW 子どもの高次脳機能障害のリーフレットができました。

1 どんなことが起きるの?

(症状[しょうじょう]と経過[けいか])

脳が大きく傷[きず]つく病気や事故のあと、それまでできていたことができなくなります。

《原因》

脳卒中[のうそっちゅう]1)

脳外傷[のうがいしょう](頭の大ケガ) が多いです。

そのほかにも、脳腫瘍[のう しゅよう]、脳炎[のうえん]、脳症[のうしょう]

重いぜんそくや心筋梗塞[しんきん こうそく]、溺水[できすい:おぼれる]、窒息[ちっそく]などによる低酸素脳症[てい さんそ のうしょう](脳に酸素が足りなくなってしまう状態)などがあります。

1)脳卒中:脳梗塞[のうこうそく](脳の血管がつまる)や脳出血、くも膜下出血

《症状の例》

- さっき話したことも覚えていられない

- 以前のように勉強や仕事に集中できない

- 急におこったり、泣いたりする

- すぐにつかれてしまう(脳疲労)

- 言われないと何もしない(ぼーっとしている)

- 言葉がうまくでてこない

- 近くにある物に、よくぶつかる

- いきあたりばったりの行動になる など

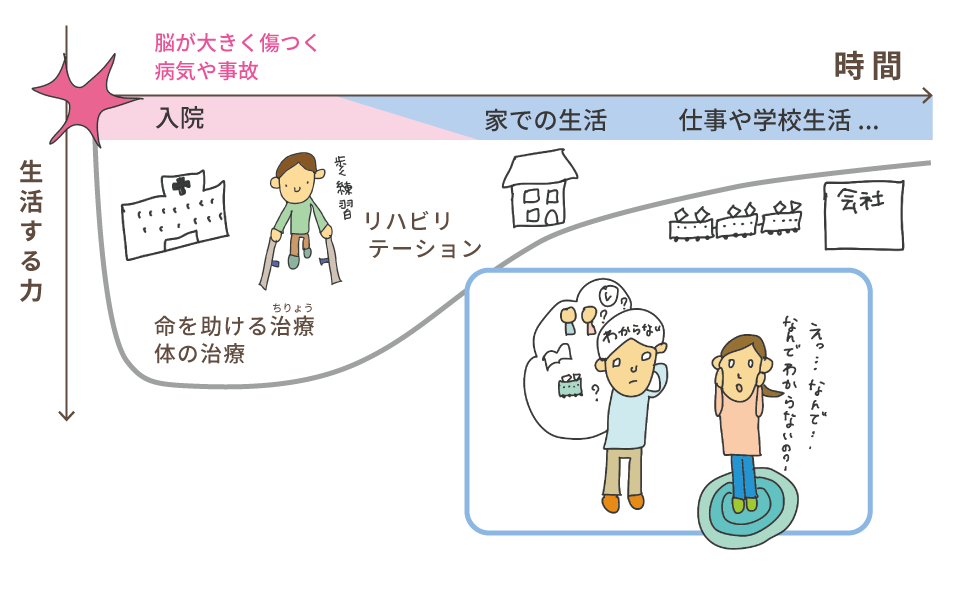

《経過の例》

*体の治療[ちりょう]がおちついて、家での生活、仕事や学校での生活になってから、〝前できていたことができない″〝なんで!?″と、まわりの人に気づかれることが多いです。何年もたってからわかることもあります。

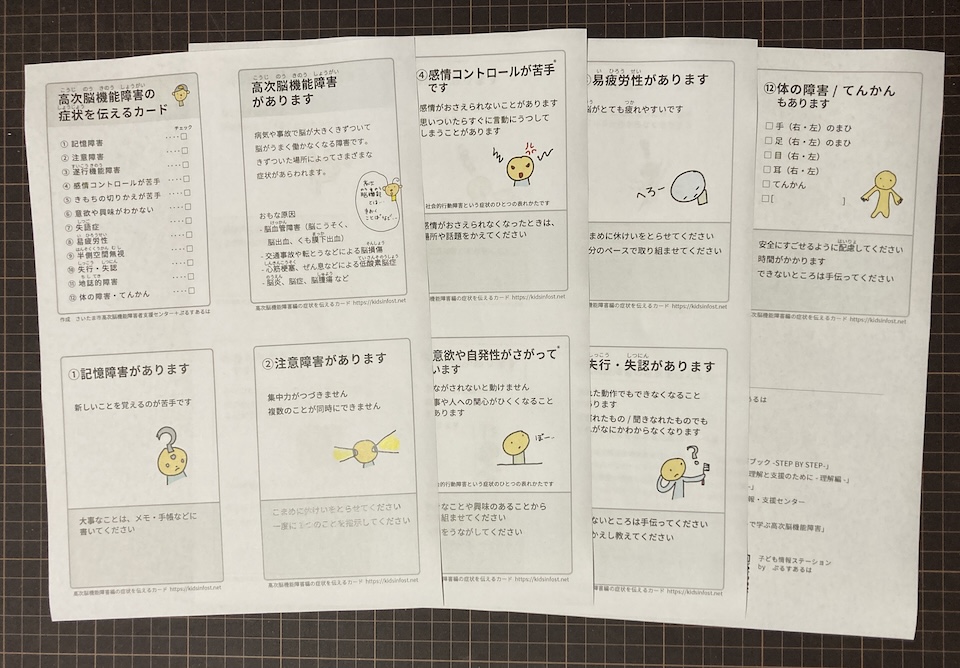

症状を伝えるカード・印刷用PDF

新しいバージョンになりました(2025.4)

空らんに自分の症状や対応について書きこむこともできます。

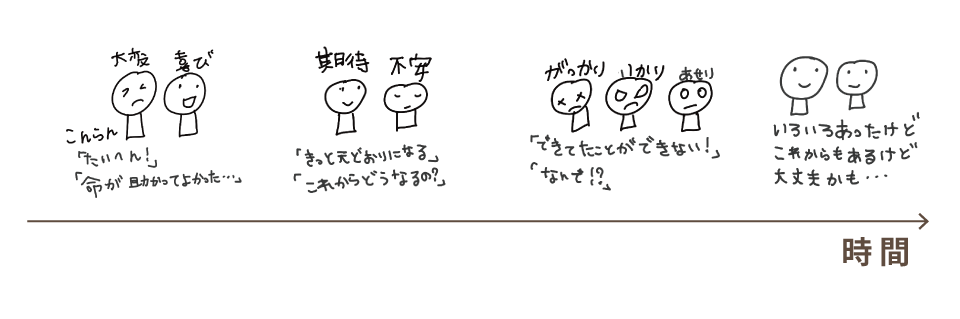

2 みんなのきもちいろいろ

家族や本人は、事故や病気が起こったあと、いろいろな気持ちを体験します。

どんな気持ちも、大切な気持ちです。

こういった過程[かてい]を通って、落ちついた生活を送っている人がたくさんいます。

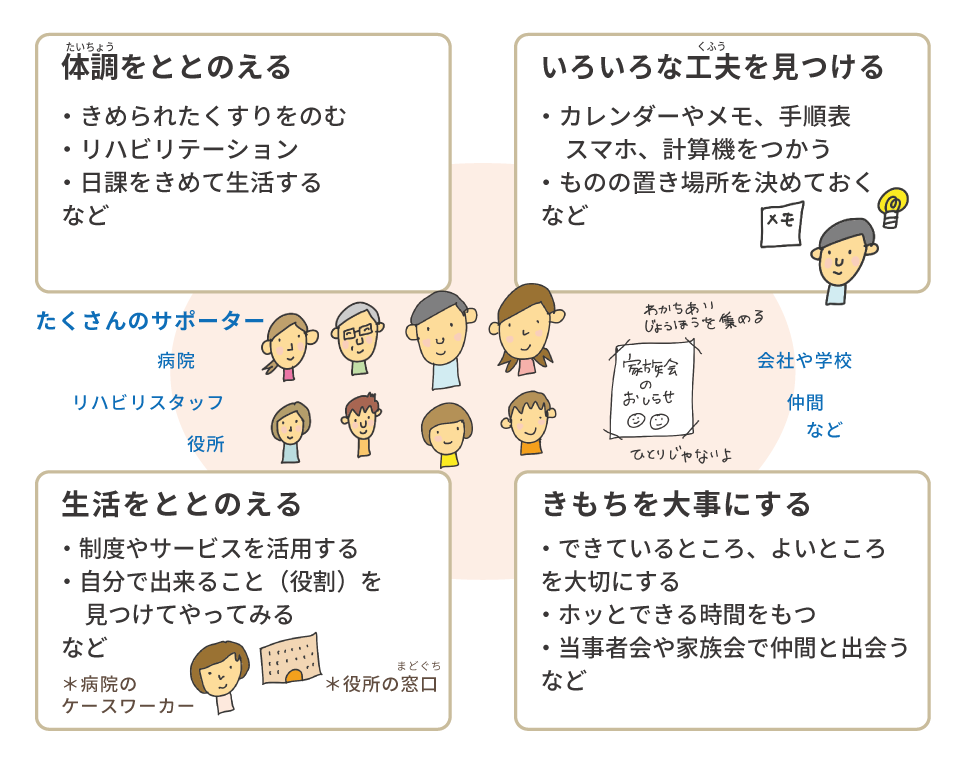

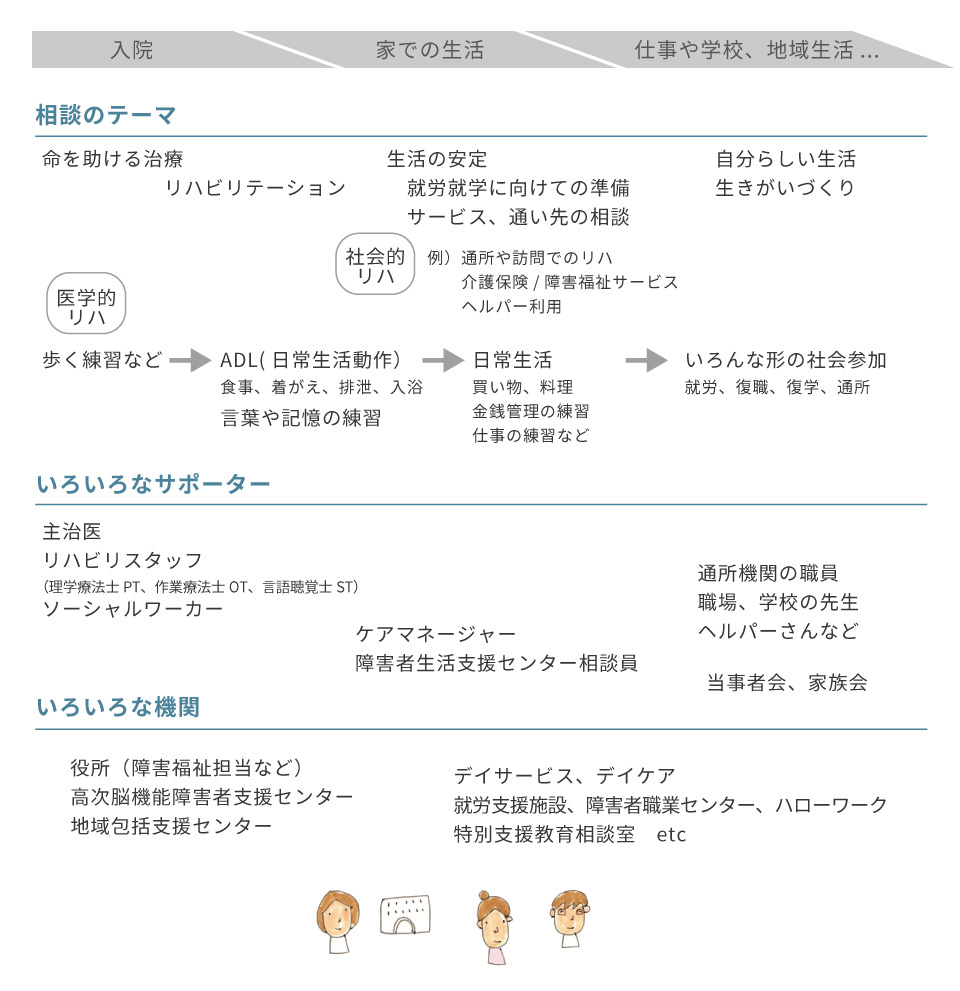

3 どんなふうによくなるの?

家族、本人にできることは?

経過といろいろなサポーター

その方にあわせたオーダーメイドの支援です。

4 障害がある人はどれくらいいるの?

医師から高次脳機能障害と診断された人の数(本人、家族などからの回答に基づく推計値)は、およそ22万人*でした。

若い人や、働きざかりの世代、子育て世代の人もたくさんいます。

*令和4年生活のしづらさなどに関する調査|厚生労働省

5 子どもの安心のためにできることは?

家族のだれかが、突然障害をかかえることで、子どもたちの生活が大きく変わってしまうこともあります。

「前はうまく出来ていたことが何でできないの? 」「お父さん、どうしちゃったの?約束を破ったり、急におこり出したり…。私が悪いことしたのかな…」「 お母さん、毎日いそがしそうに病院に通っている。話しかけても上の空…。泣いていることもある」

ーー何が起こっていて、これからどうなるのか。不安と混乱の中にいるかもしれない子どもたちの安心のために、次のようなことができます。

- 子どもがこまっていることや心配していることについて、話をできる時間をもてるとよいと思います。いろいろな工夫をいっしょに考えます。

- 例えば、子どもとの約束をわすれてしまい守れなかったときなど、子どものせいではないことを伝えます。

- 日常[にちじょう]生活をサポートします。食事、生活リズム、身だしなみ、学校の準備、遊びなど。

- 家族の安心のためにとりくんでいることを伝えます。[例:相談や家族会に行っていること、リハビリに通っていること] など

自助会案内

高次脳機能障害をかかえた女性、子育て中のママのオンラインの居場所

》ページへ

6 よくある質問 Q&A

Q 認知症[にんちしょう]とはどうちがうの?

A 高次脳機能障害と認知症は、「覚えられない」「忘れやすい」など症状が似ています。大きなちがいは、その後、症状がどうなっていくかです。認知症の多くは症状が進んでいきますが、高次脳機能障害は良くなることはあっても悪くなることはないと言われています。

*

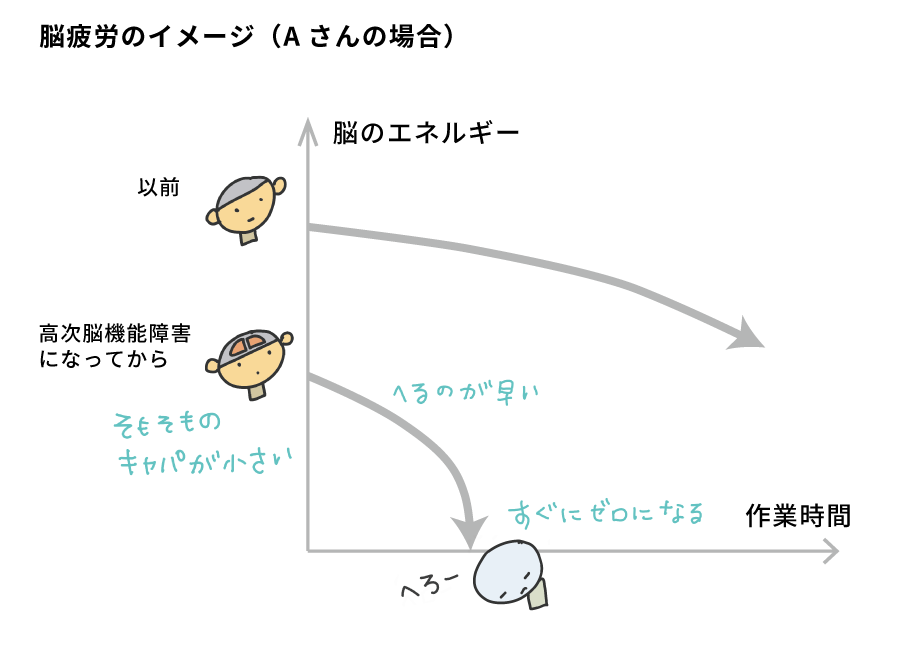

Q すごくつかれやすい、脳の疲労[ひろう]、とはどういうことですか?

A 障害のために、脳のキャパが少なくなっていて、すぐにエネルギーがなくなってしまいます。作業内容が複雑になったりすると、さらにへりが早いです。

図は、ある方のイメージです。こまめに休けいをとって対応されています。

自分に合った休けいの取り方、働き方、活動の仕方を見つけていけるとよいと思います。

高次脳機能障害について、症状や経過、利用できるサービス、医療についてなど、よくたずねられることQ&A集です。

さいたま市高次脳機能障害者支援センター発行『高次脳機能障害ブック ステップ1 —障害を知り、サポートを知ろうー』より

7 くわしい情報を知りたいときの参考サイト&図書

ウェブサイト

》高次脳機能障害情報・支援センター

国立障害者リハビリテーションセンター

》全国の相談窓口

高次脳機能障害支援拠点機関一覧(都道府県別)

》高次脳機能障害支援センター

千葉県千葉リハビリテーションセンター

》高次脳機能障害支援

埼玉県のウェブページ

ページの中ほどに、とてもくわしい参考資料「高次脳機能障害の理解と支援のために-理解編-」「高次脳機能障害の理解と支援のために-社会資源・制度編-」がのっています

図書

- 『高次脳機能障害』 橋下圭司著、PHP新書

- 『高次脳機能障害のリハビリが分かる本』(健康ライブラリーイラスト版)橋下圭司監修

- 『高次脳機能障害と家族のケア』 渡邉修著、講談社+α文庫

- 『日々コウジ中』 柴本礼、主婦の友社

- 『壊れた脳と生きる』高次脳機能障害「名もなき苦しみ」の理解と支援,鈴木大介/鈴木匡子,ちくまフリマー新書,2021

病気や障がい・精神科について知る(病気の一覧のページへ戻る)

このページの担当

さいたま市高次脳機能障害者支援センター(さいたま市障害者更生相談センター内)

+ぷるすあるは

》さいたま市障害者更生相談センター

》高次脳機能障害を知っていますか?

リーフレットPFDなども掲載しています

※このコンビで、夏休みに、さいたま市立大宮図書館で啓発をかねた絵画展を行っています。

》2025年絵画展公式ページへ