1 子どもの体調が悪いときには?

子どもが熱を出したり、具合が悪くなったときはとても心配です。こんな時こそ落ち着くことが必要なので、まずは深呼吸[しんこ きゅう]をしましょう。その後で、子どもの状態[じょうたい]を知るために、メモをして子どもの状態を整理しましょう。

その後で近所のお医者さんに連れて行き、メモしたことを伝えましょう。お医者さんに行くべきかどうかなやむ時は、ほかの家族や保健センター、医療の電話相談などで、相談してみましょう。

小児救急電話相談 #8000

子どもの急な病気にこまったとき相談できる電話

こどもの救急ホームページ

夜間や休日などに病院を受診した方がよいか、判断の目安がわかります。

対象:1ヶ月〜6歳 「気になる症状」を選んでクリックします。

》こどもの救急ホームページへ(公益社団法人日本小児科学会が監修・運営)

「教えて!ドクター」

佐久医師会が佐久地域で行っている「教えてドクター!」プロジェクトのサイトで、子どもの病気とホームケア、病院受診の目安などが掲載されています。無料アプリもあります。

》「教えて!ドクター」(主宰:一般社団法人長野県佐久医師会 監修:佐久医療センター小児科 運営:教えて!ドクター制作チーム)

2 子どものためにできることは?

まずは衣食住が整えられるようにしましょう。

ご飯は自分が作らなくても良いので3食食べられるように、朝ご飯が食べられるよう、夜は遅くならないように寝かせましょう。自分が眠れなくても、先に寝かせられると良いです。

洋服は季節に合わせて何着か持ち、同級生がどのような服を着ているのかも参考にしましょう。

住まいは居心地よくなるように、ある程度は掃除や片づけをして、子どもがすごせるスペースを確保しましょう。片付けは床やたたみがある程度見えて、その場に座れたり、遊んだりできるくらいのスペースがあると良いでしょう。

日常生活編[ゆるゆる人づきあいのマナー][家事など]の項目も参考にしてみてください

3 ゆるゆる人づきあいのマナーは…?

自分も相手も、おたがいに気持ちよく過ごせるよう心がけるのがマナーです。

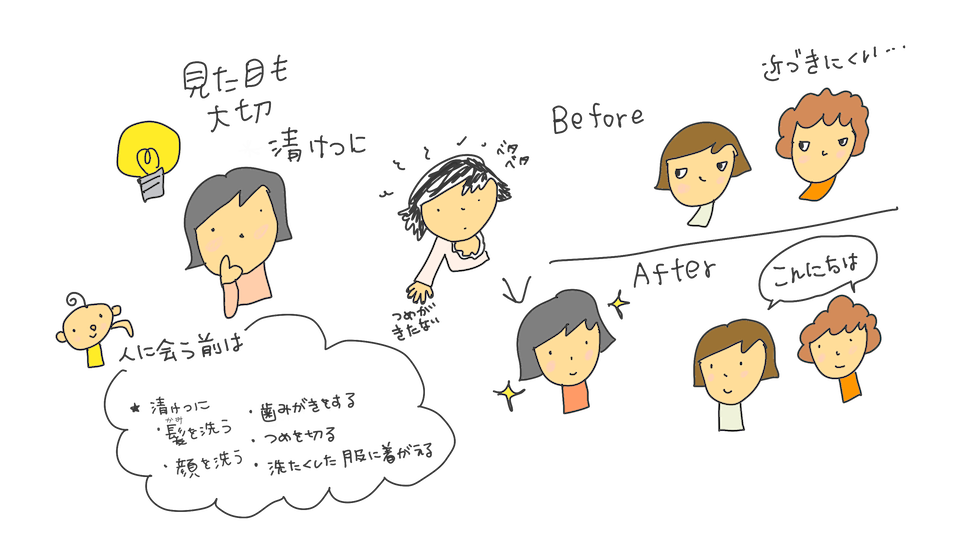

体調が悪いときなど、身だしなみを整えるエネルギーもわきませんが、先生や同級生ママなど、人に会う前のゆるゆるマナーの目安を書きます。そして「おはようございます」「こんにちは」とあいさつすればokです。

*身だしなみ、歯みがきなどの生活習慣は、子どもも少しずつ身につけられるようにサポートします。じぶんだけでむずかしいときには、まわりの人の力も借りられるとよいと思います。

4 親の病気のことを子どもはどう思っていますか? 子どもにどんな影響[えいきょう]がありますか?

多くの場合、子どもが親の病気についてあまり説明を受けていません。なので、自分なりに理屈[りくつ]を付けて理解していることがあります。なかには、親が病気になったのは自分のせいではないかと思っている子どももいます。周囲の人に相談しながら、子どもに対して自分の病気を説明し、子どものせいではないとわかってもらえるとよいでしょう。

もっとくわしく知りたいときのページ

》親が精神障がいやこころの不調になったときの子どものケアガイド

5 授乳[じゅにゅう]と薬は?

大切なことは母子が健やかに過ごしていけることなので、まずお母さん自身の体調を優先してください。

自己判断でのお薬の中止はせず、主治医の先生と、周囲の人と相談しながら考えていけると良いかと思います。

多くのお薬では授乳への大きな影響はないと考えられていますし、授乳と内服のタイミングなどで対処[たいしょ]できることもあります。くり返しになりますが、主治医の先生とよく相談されてください。

》こころの不調や病気と妊娠・出産のガイド(一般の方向け)

(公益社団法人⽇本精神神経学会・⽇本産科婦⼈科学会)

Q3 こころの薬(精神科の薬)と妊娠・出産・授乳に関するQ and Aのなかでくわしく説明があります。

》お薬は授乳へどう影響するのか

こころみ医学(元住吉こころみクリニックのHP内)で、主に心療内科や精神科で使うお薬の授乳へ影響と、治療中の授乳について、丁寧でくわしい説明があります。

6 薬の管理で気をつけることは?

朝、昼、晩と分けて整理したりすることもあると思いますが、そもそも飲むことを忘れてしまう人も多いです。特に「子どもの手の届かないように…」などと配慮[はいりょ]して、普段目にしない場所にしまうと忘れてしまいます。

子どもが手の届かない場所でよく目にする場所に保管しておき、携帯[けいたい]のアラームなどで飲む時間がきたら教えてもらえるようにできると良いでしょう。場合によっては家族から声かけしてもらうのも大事です。ある程度、習慣化していけば、飲み忘れもだんだんへってくると思います。

7 主治医に子育てがしんどいことを伝えるには?

診察[しんさつ]の短い時間で子育てのしんどさを伝えることは、なかなかむずかしいことです。主治医はあなた自身の病状を中心に話を聞くので、話すタイミングがつかめないこともあります。

前もって何がどのようにつらいのかメモで整理をしておき、その場でメモを見せられるようにしておけると良いかもしれません。医師以外に、看護師やケースワーカーなど、他に相談できる病院のスタッフがいる場合もあります。

自分がしんどいことを伝えることが苦手な人も多くいます。もししんどさが伝えられたら、自分の相談スキルが上がったと思いましょう。

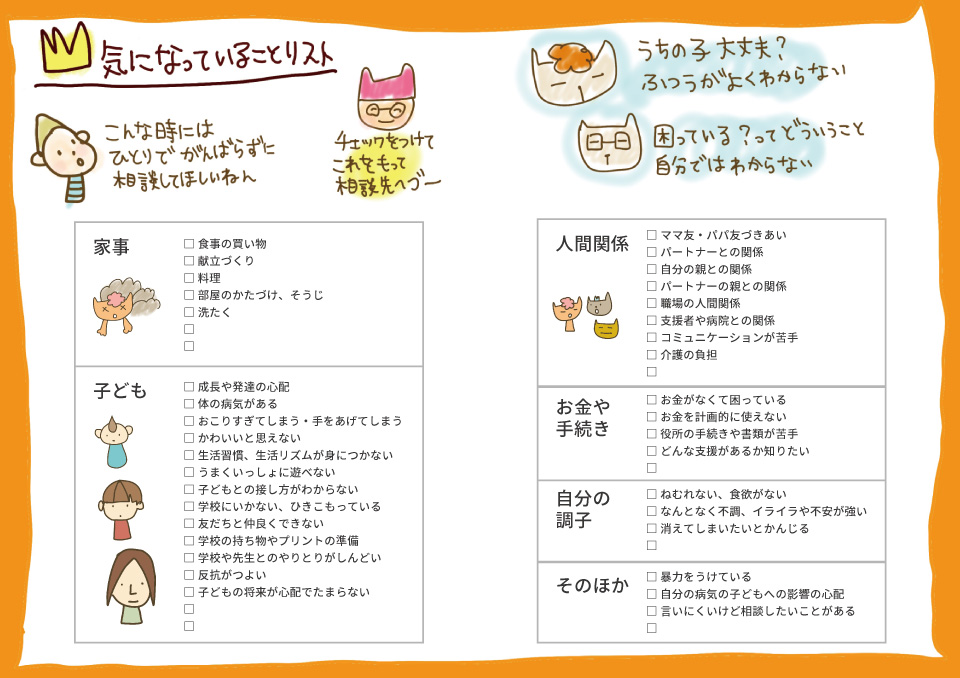

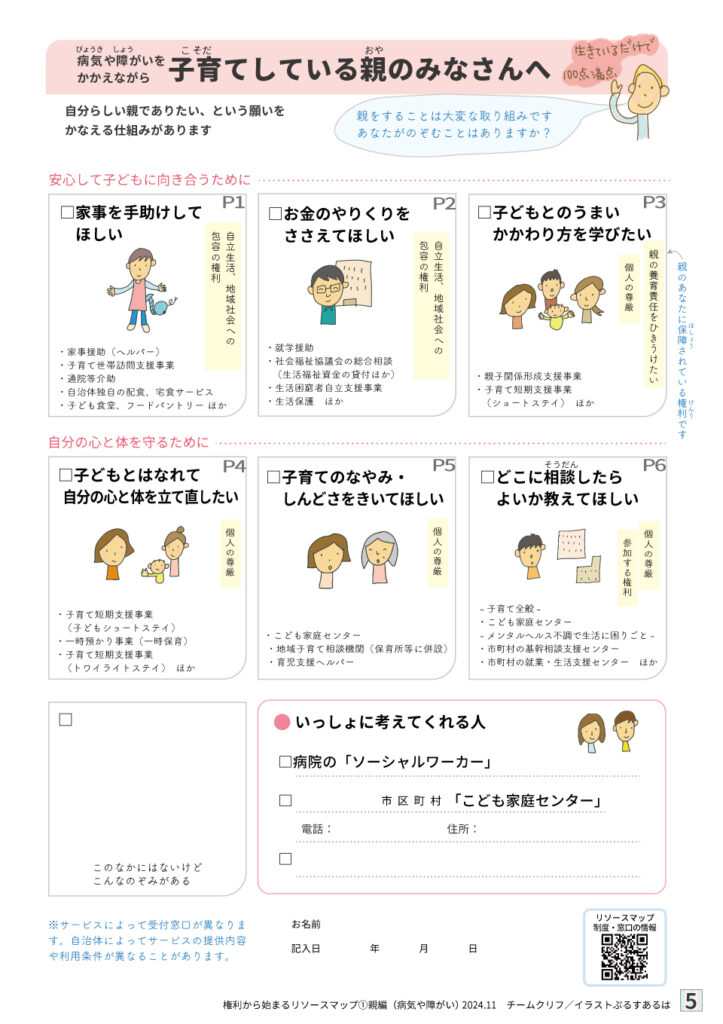

以下のようなチェックリストを使って、きぼうを伝える方法もあります。

》印刷用PDFのページへ

》子育ての気になっていることリスト(印刷用PDFあり)