1 ママ友・パパ友とのつきあい方

周囲の人と無理に合わせなくても大丈夫です。

自分のペースでゆっくりと仲良くなっていきましょう。たくさん友達を作る必要はありません。数は少なくても、自分が付き合いやすい、いい友達を見つけましょう。ママ友・パパ友を作らないというのもひとつの方法です。表面上は仲良くして深くはつきあわず、距離[きょり]を取ってつきあいましょう(例、あいさつだけするなど)。

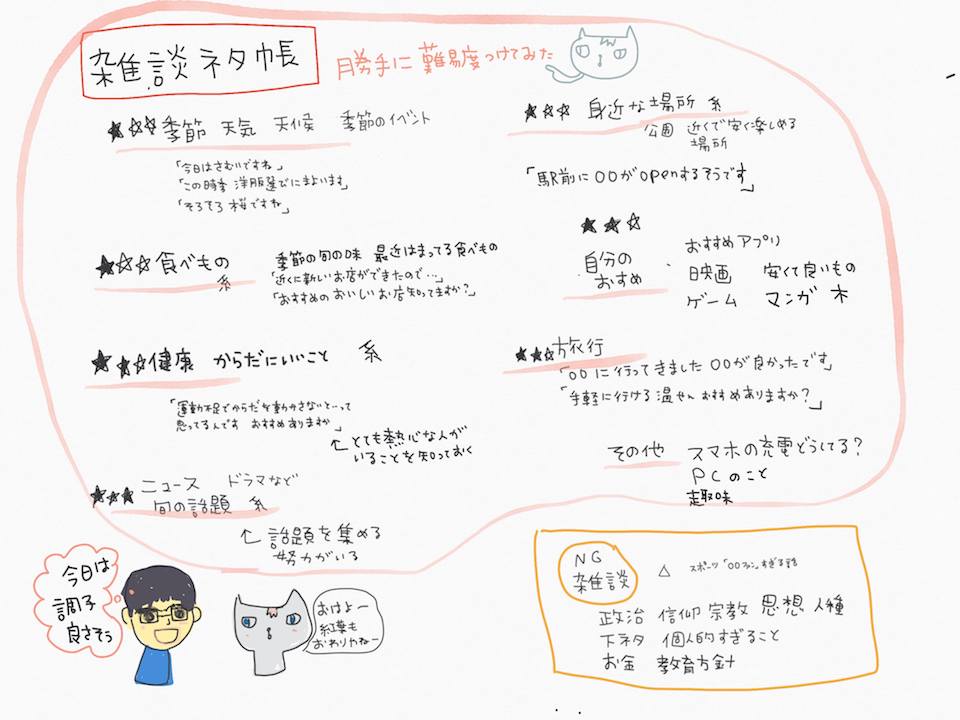

雑談ネタ帳

2 幼稚園や学校、保育園とのつきあい方

先生とは良い関係を作りたいですが、相手も人間なのでいつも良い関係を作れるとは限りません。

担任の先生と上手くいかないときは養護[ようご]の先生や学年主任の先生など、相談に乗ってくれる他の先生がいないか探しましょう。

「宿題をしてこない」「授業に集中していない」など、子どもに気になる様子があると、学校の先生は家庭での様子を気にします。ただ決して「保護者[ほごしゃ]がちゃんとやってないからだ」と責[せ]めようとしているのではなく、子どものためにどうしたら良いかいっしょに考えたいと思っていることが多いのです。

なので、そういった時には子どものために何ができるのか、じぶんの限界[げんかい]なども考慮[こうりょ]して、いっしょに考えてみましょう。

*相談できる先生

- 学校なら…保健室の先生、相談員、学年主任、教頭、校長など

- 保育園なら…園長や副園長など

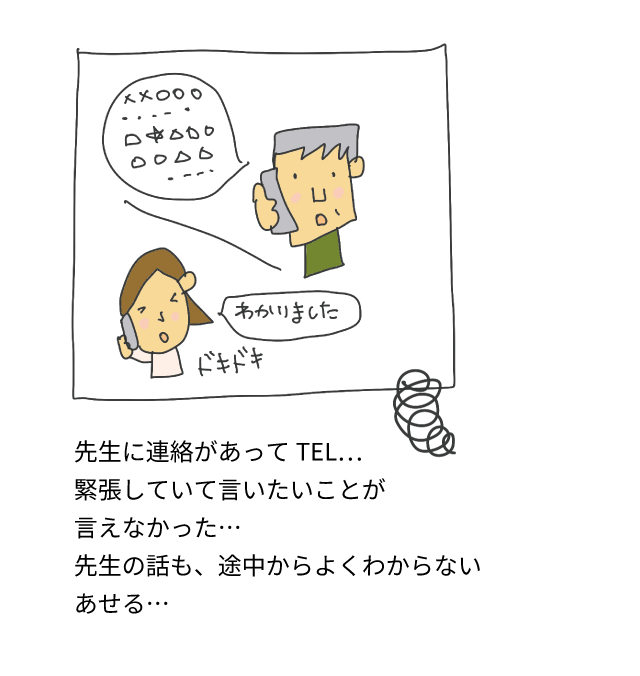

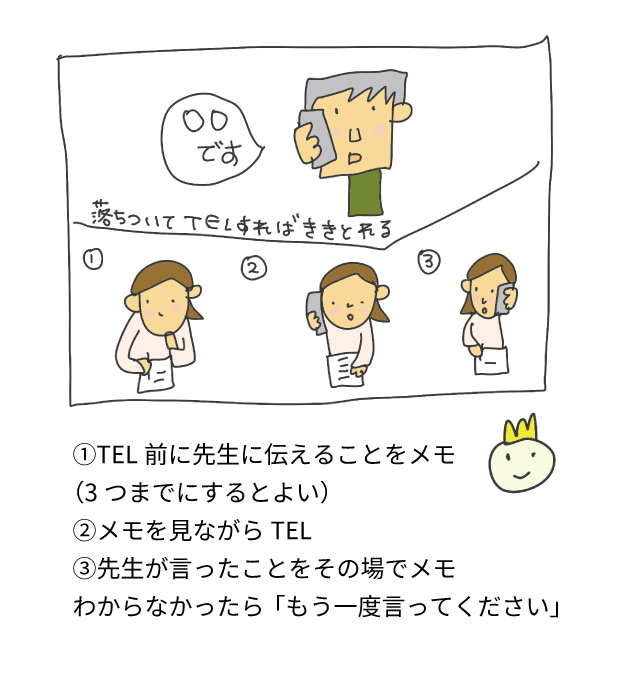

*先生への連絡はみなさん緊張[きんちょう]しますので、伝えることなどをメモしておけるとよいと思います。

》コラム「「カンペキにできなくてもいい。親だって1年生」─ちょっとしんどい親御さんへ2(病気をかかえた親の立場からのアドバイス)

3 PTAとのつきあい方

基本的に、さけられるなら、さけましょう。

ですが、学校によっては、子どもが在籍[ざいせき]する間に一度は役員を引き受ける、というルールがあるところもあり、さけられない場合もあります。

もし、何か引き受けるのであれば、やることが複雑[ふくざつ]になる高学年より、低学年の方が良いでしょう。知り合いや先ぱいに相談をして

- やることが決まっていてシンプル

- マニュアルがしっかりある

- 出席する回数や時間が少ない

という3点をポイントに引き受ける役員を決めましょう。

役員を決める会に出席するときには、自分の望まない役員に推[すい]せんされた時、どのようにことわるか、セリフを考えておきましょう。

周囲の沈黙[ちんもく]やプレッシャーに流されるままに引き受けると、後で大変になってしまい、自分も周囲の人もこまることになってしまいます。

役員を辞退する理由の説明を求められる場合は、担任や学年主任、養護教諭[ようごきょうゆ]など、信頼[しんらい]できる先生に、かわりに伝えてもらえないか事前に相談する方法もあります。

ことわり方の例

「私は○○係をやりたいと思っています。推せんされた○○係は私には少しむずかしいと思います。どなたか代わっていただけないでしょうか?」

「身体の調子が悪くて受診[じゅしん]しており、主治医[しゅじい]からも安静にして負担がかからないようにと指導されています」

4 子どもとのつきあい方

子どもはあなたほど理解力がありません。なので、子どもの理解力に会わせて説明をしましょう。

どなったり、体罰[たいばつ]をしても子どものこころは良い方向には育ちません。なるべくほめながら育てましょう。

でもほめるというのは、とてもむずかしいものです。なるべく具体的に、子どもの良いと思えるところをほめましょう。わからない時は信頼できる相手に相談したり、ほかの人にもかかわってもらいましょう。ほかの人が、子どもとどうかかわっているかを観察[かんさつ]して、勉強するのもひとつの方法です。

子どもの要求にすべて答える必要はありません。それは不可能[ふかのう]です。

でも全くこたえないというのもかわいそうです。10のうちの3つくらいを目標に、こたえられるようにしていきましょう。

5 パートナーとのつきあい方

パートナーは一番身近な存在ですが、一番かかわりがむずかしい人でもあります。

たよりにしたい反面、たよりすぎてケンカになったり、あるいは向こうの方がたよってきたりと、いっしょに住んでいて距離[きょり]感が近い分、関係がややこしくなります。

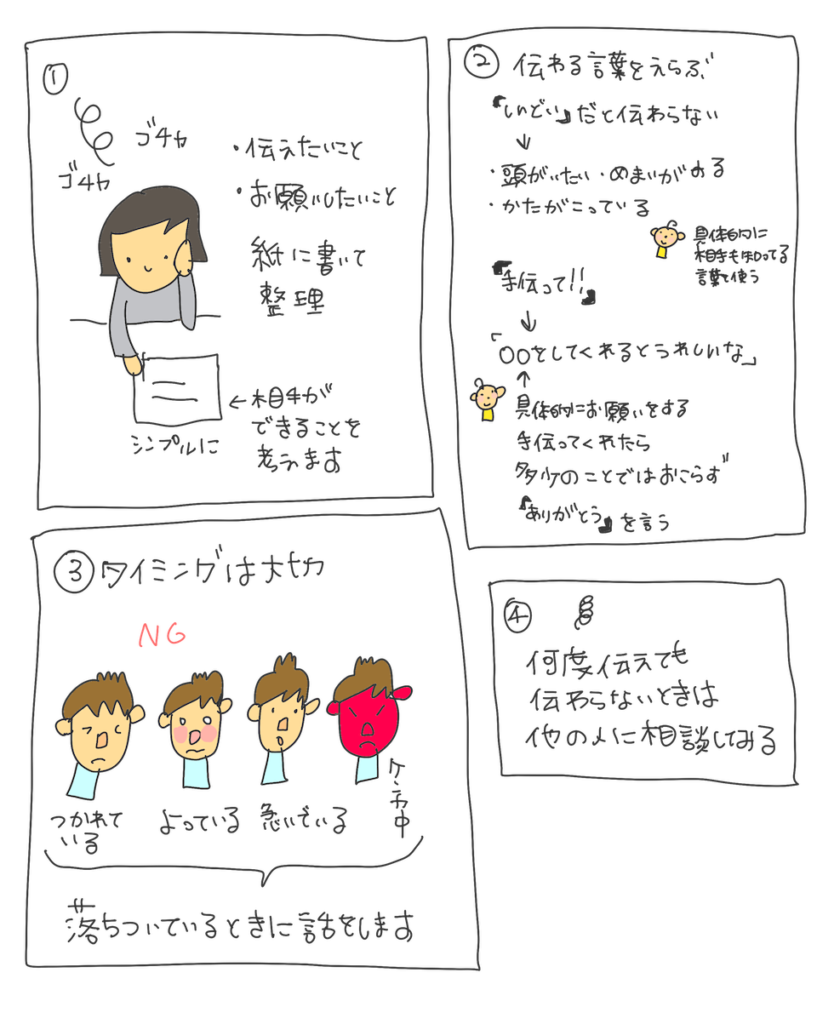

まずは何をどれくらいお願いしたいのか、自分の中で整理してから伝えられるようにしましょう。一度ではなかなかわかってもらえないかもしれません。でも、何度かくり返し伝えていけば伝わることもあります。

何度伝えてもむずかしい場合は、自分の伝え方が良くないか、…もしかしたら、パートナーも何か伝わりにくい要因をかかえていることがあるかもしれません。信頼[しんらい]できる相手に相談してみましょう。